今井むつみ『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』(日経BP)を読み終えました。著者は認知科学、言語心理学の研究者です。私たちの思考には無意識に使われる「枠組み(スキーマ)」があり、スキーマが違うため、なかなか自分が意図した通りには物事が伝わらない。ことを解説。相手の思い込みと自分の思い込みに気が付くことが大切だ、と説いています。

コミュニケーションを円滑にするにはどうすればよいか、本書は指針を提供していて、なるほどと思いました。わかりやすく実践的な良書です。 #今井むつみ #日経BP #認知科学 #コミュニケーション #言語心理学

コミュニケーションを円滑にするにはどうすればよいか、本書は指針を提供していて、なるほどと思いました。わかりやすく実践的な良書です。 #今井むつみ #日経BP #認知科学 #コミュニケーション #言語心理学

November 1, 2025 at 11:59 PM

今井むつみ『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』(日経BP)を読み終えました。著者は認知科学、言語心理学の研究者です。私たちの思考には無意識に使われる「枠組み(スキーマ)」があり、スキーマが違うため、なかなか自分が意図した通りには物事が伝わらない。ことを解説。相手の思い込みと自分の思い込みに気が付くことが大切だ、と説いています。

コミュニケーションを円滑にするにはどうすればよいか、本書は指針を提供していて、なるほどと思いました。わかりやすく実践的な良書です。 #今井むつみ #日経BP #認知科学 #コミュニケーション #言語心理学

コミュニケーションを円滑にするにはどうすればよいか、本書は指針を提供していて、なるほどと思いました。わかりやすく実践的な良書です。 #今井むつみ #日経BP #認知科学 #コミュニケーション #言語心理学

今井むつみ氏の著書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』を読みました。ITエンジニア本大賞2025「ビジネス書部門大賞」を受賞した本です。

本書のキーワードは「スキーマ」です。

例えば「×」ボタンの動作といえば、多くの日本人は「キャンセル」を想像しますよね。このような「知識や思考の枠組み」を認知心理学では「スキーマ」と言うそうです。人それぞれの「スキーマ」があるために誤解が生じるわけですね。

先ほどの「×」ボタンですが、海外では「決定」を想像するとか。伝わらないはずです。

説明をするときは、相手の「スキーマ」をよく想像し、それに合わせる工夫が必要なのですね。

#読書 #読了

本書のキーワードは「スキーマ」です。

例えば「×」ボタンの動作といえば、多くの日本人は「キャンセル」を想像しますよね。このような「知識や思考の枠組み」を認知心理学では「スキーマ」と言うそうです。人それぞれの「スキーマ」があるために誤解が生じるわけですね。

先ほどの「×」ボタンですが、海外では「決定」を想像するとか。伝わらないはずです。

説明をするときは、相手の「スキーマ」をよく想像し、それに合わせる工夫が必要なのですね。

#読書 #読了

October 30, 2025 at 2:30 PM

#オンリーワンな本あります

#ハヤカワ文庫の80冊

『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』

ガイ・ドイッチャー/椋田直子訳

⬇️今井むつみさん推薦コメント⬇️

www.hayakawa-online.co.jp/special/80th/

#ハヤカワ文庫の80冊

『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』

ガイ・ドイッチャー/椋田直子訳

⬇️今井むつみさん推薦コメント⬇️

www.hayakawa-online.co.jp/special/80th/

October 6, 2025 at 3:12 AM

#オンリーワンな本あります

#ハヤカワ文庫の80冊

『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』

ガイ・ドイッチャー/椋田直子訳

⬇️今井むつみさん推薦コメント⬇️

www.hayakawa-online.co.jp/special/80th/

#ハヤカワ文庫の80冊

『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』

ガイ・ドイッチャー/椋田直子訳

⬇️今井むつみさん推薦コメント⬇️

www.hayakawa-online.co.jp/special/80th/

大好きな今井むつみ先生の本にオドループ出てきてびびった フレデリックは認知科学

September 26, 2025 at 10:14 AM

大好きな今井むつみ先生の本にオドループ出てきてびびった フレデリックは認知科学

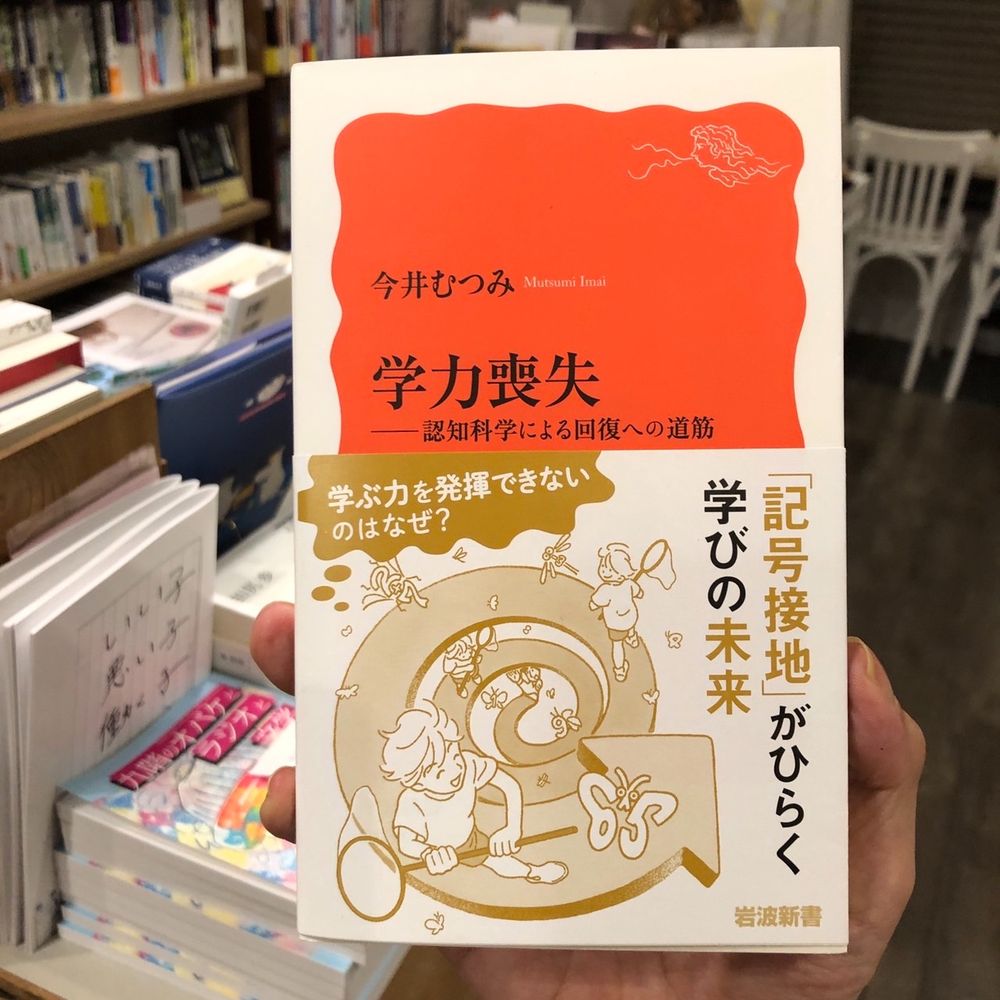

今井むつみさんの『学力喪失』。

能力がないのではなく、学ぶ力をうまく発揮できていない子どもたち、私たちはどのように学んだらよいのでしょうか。

能力がないのではなく、学ぶ力をうまく発揮できていない子どもたち、私たちはどのように学んだらよいのでしょうか。

September 16, 2025 at 6:16 AM

今井むつみさんの『学力喪失』。

能力がないのではなく、学ぶ力をうまく発揮できていない子どもたち、私たちはどのように学んだらよいのでしょうか。

能力がないのではなく、学ぶ力をうまく発揮できていない子どもたち、私たちはどのように学んだらよいのでしょうか。

はてなブログに投稿しました

今井むつみ著「英語独習法」(岩波新書) - いささめに読書記録をひとしずく rtokunagi.hateblo.jp/entry/2024/1... #読書記録 #はてなブログ #読書好きな人と繋がりたい

今井むつみ著「英語独習法」(岩波新書) - いささめに読書記録をひとしずく rtokunagi.hateblo.jp/entry/2024/1... #読書記録 #はてなブログ #読書好きな人と繋がりたい

今井むつみ著「英語独習法」(岩波新書) - いささめに読書記録をひとしずく

タイトルからすると英語教育の専門家が記した独学で英語を学ぶための書籍に感じるが、本書の著者である今井むつみ氏は心理学者であり英語教育の専門家ではない。 ただし、今井むつみ氏は心理言語学の専門家である。つまり、人が言語を身につけるのにいかなるプロセスを辿るのかを研究している人である。その延長上で、英語を独力で身につけるプロセスを記しているのが本書である。 たとえば、日本語と英語は言語そのものが違うだ...

rtokunagi.hateblo.jp

December 20, 2024 at 8:12 PM

はてなブログに投稿しました

今井むつみ著「英語独習法」(岩波新書) - いささめに読書記録をひとしずく rtokunagi.hateblo.jp/entry/2024/1... #読書記録 #はてなブログ #読書好きな人と繋がりたい

今井むつみ著「英語独習法」(岩波新書) - いささめに読書記録をひとしずく rtokunagi.hateblo.jp/entry/2024/1... #読書記録 #はてなブログ #読書好きな人と繋がりたい

【新聞広告】

9/30 中日新聞夕刊、河北新報ほか

今井むつみ『学力喪失 認知科学による回復への道筋』

井上亮『比翼の象徴 明仁・美智子伝 中巻──大衆の天皇制』

秋元せき、小林丈広、三枝暁子/西村豊 写真『京都秦家 町家の暮らしと歴史』

そのほかの紹介書目

☞ www.iwanami.co.jp/news/n58534....

9/30 中日新聞夕刊、河北新報ほか

今井むつみ『学力喪失 認知科学による回復への道筋』

井上亮『比翼の象徴 明仁・美智子伝 中巻──大衆の天皇制』

秋元せき、小林丈広、三枝暁子/西村豊 写真『京都秦家 町家の暮らしと歴史』

そのほかの紹介書目

☞ www.iwanami.co.jp/news/n58534....

October 1, 2024 at 6:42 AM

【新聞広告】

9/30 中日新聞夕刊、河北新報ほか

今井むつみ『学力喪失 認知科学による回復への道筋』

井上亮『比翼の象徴 明仁・美智子伝 中巻──大衆の天皇制』

秋元せき、小林丈広、三枝暁子/西村豊 写真『京都秦家 町家の暮らしと歴史』

そのほかの紹介書目

☞ www.iwanami.co.jp/news/n58534....

9/30 中日新聞夕刊、河北新報ほか

今井むつみ『学力喪失 認知科学による回復への道筋』

井上亮『比翼の象徴 明仁・美智子伝 中巻──大衆の天皇制』

秋元せき、小林丈広、三枝暁子/西村豊 写真『京都秦家 町家の暮らしと歴史』

そのほかの紹介書目

☞ www.iwanami.co.jp/news/n58534....

中断してた今井むつみ言語の本質の続きも読みたいな。仕事溜まっちゃったからもう少し先か。

September 24, 2023 at 3:46 PM

中断してた今井むつみ言語の本質の続きも読みたいな。仕事溜まっちゃったからもう少し先か。

【ひとり読書会まとめ】今井むつみ 先生の『学力喪失 認知科学による回復への道筋』を読みました。とても考えさせられるテーマが多かったので、読書メモを共有します。こないだ伺った小学校の校長先生の机の上にも置いてありました。学校現場でもたくさん読まれてほしいです。

blog.ict-in-education.jp/entry/2024/1...

blog.ict-in-education.jp/entry/2024/1...

『学力喪失 認知科学による回復への道筋』ひとり読書会 まとめ - 教育ICTリサーチ ブログ

今井むつみ 先生の『学力喪失 認知科学による回復への道筋』を読みました。とても考えさせられるテーマが多かったので、読書メモを共有したいと思います。こないだ伺った小学校の校長先生の机の上にも置いてありました。読んでらっしゃるんですね。学校現場でもたくさん読まれてほしいです。学力喪失 認知科学による回復への道筋 (岩波新書)作者:今井 むつみ岩波書店Amazon 特に興味深く読んだ、「第7章 学校で育...

blog.ict-in-education.jp

December 29, 2024 at 9:20 PM

【ひとり読書会まとめ】今井むつみ 先生の『学力喪失 認知科学による回復への道筋』を読みました。とても考えさせられるテーマが多かったので、読書メモを共有します。こないだ伺った小学校の校長先生の机の上にも置いてありました。学校現場でもたくさん読まれてほしいです。

blog.ict-in-education.jp/entry/2024/1...

blog.ict-in-education.jp/entry/2024/1...

『何回説明しても伝わらない』がITエンジニア本大賞2025を受賞!#ITエンジニア本大賞#今井むつみ#認知科学

認知科学がテーマのベストセラー書籍『何回説明しても伝わらない』が、ITエンジニア本大賞2025の大賞を獲得しました。著者の今井むつみ教授の功績にも注目です。

認知科学がテーマのベストセラー書籍『何回説明しても伝わらない』が、ITエンジニア本大賞2025の大賞を獲得しました。著者の今井むつみ教授の功績にも注目です。

『何回説明しても伝わらない』がITエンジニア本大賞2025を受賞!

認知科学がテーマのベストセラー書籍『何回説明しても伝わらない』が、ITエンジニア本大賞2025の大賞を獲得しました。著者の今井むつみ教授の功績にも注目です。

news.matomame.jp

February 14, 2025 at 8:41 AM

『何回説明しても伝わらない』がITエンジニア本大賞2025を受賞!#ITエンジニア本大賞#今井むつみ#認知科学

認知科学がテーマのベストセラー書籍『何回説明しても伝わらない』が、ITエンジニア本大賞2025の大賞を獲得しました。著者の今井むつみ教授の功績にも注目です。

認知科学がテーマのベストセラー書籍『何回説明しても伝わらない』が、ITエンジニア本大賞2025の大賞を獲得しました。著者の今井むつみ教授の功績にも注目です。

新書大賞に今井むつみ・秋田善美『言語の本質』(中公新書)が選ばれたみたいだけど、あの本はほんと良書でさ。他の会社の編集者と会うたびに「いやー、悔しいっすねえ」「あれはやられた。あれを新書で作られたら太刀打ちできない」ってみんな嬉しそうに悔しさを吐露するんだよね。なんかいいよね、そういう悔しさ。

February 9, 2024 at 6:44 AM

新書大賞に今井むつみ・秋田善美『言語の本質』(中公新書)が選ばれたみたいだけど、あの本はほんと良書でさ。他の会社の編集者と会うたびに「いやー、悔しいっすねえ」「あれはやられた。あれを新書で作られたら太刀打ちできない」ってみんな嬉しそうに悔しさを吐露するんだよね。なんかいいよね、そういう悔しさ。

『新装版 アブダクション』に解説を寄せてくださった今井むつみ先生が昨年11月5日に国立国語学研究所でおこなった総合研究大学院大学の特別講義「言語習得を可能にするのは何か ―記号接地、アブダクション、ブートストラッピング」の動画が公開されています。

youtu.be/2AoSAazI43o

youtu.be/2AoSAazI43o

講義「言語習得を可能にするのは何か―記号接地、アブダクション、ブートストラッピング」(今井むつみ)/総研大日本語言語科学特別講義・第145回NINJALコロキウム

YouTube video by 国立国語研究所 [NINJAL]

youtu.be

January 17, 2025 at 8:08 AM

『新装版 アブダクション』に解説を寄せてくださった今井むつみ先生が昨年11月5日に国立国語学研究所でおこなった総合研究大学院大学の特別講義「言語習得を可能にするのは何か ―記号接地、アブダクション、ブートストラッピング」の動画が公開されています。

youtu.be/2AoSAazI43o

youtu.be/2AoSAazI43o

cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/prof...

今井むつみさんの書籍ももっと読みたいな

今井むつみさんの書籍ももっと読みたいな

慶應義塾大学 今井むつみ研究室 » プロフィール

今井むつみ研究室は、認知科学、特に言語認知発達、言語心理学、問題解決過程、教育心理学、特に第二言語獲得と学習を専門とする、慶應義塾大学 環境情報学部の研究室です。現在、行動指標、視線計測、脳波計測、脳機能イメージングなど様々な実験手法と乳幼児の言語発達や多言語比較の研究を通して言語と脳の関係に迫る「言語と脳科学プロジェクト 」や、認知心理学の研究を教育現場にいかに役立てるかを研究する、「日本の教育...

cogpsy.sfc.keio.ac.jp

December 25, 2024 at 4:49 PM

cogpsy.sfc.keio.ac.jp/imailab/prof...

今井むつみさんの書籍ももっと読みたいな

今井むつみさんの書籍ももっと読みたいな

筆者らが開発した「たつじんテスト」の実施報告と、認知科学用語の一般紹介とを絡めた内容だった。単元学習の限界を指摘し、プレイフル・ラーニングをすすめる。受験教育や学習指導要領には踏み込まない。算数文章題が解けない子どもに過度に驚き、コンサルぽさを感じたのは勘ぐり過ぎか。PR本のように思えた。

今井むつみ,2024,『学力喪失──認知科学による回復への道筋』岩波書店.[ISBN: 9784004320340]

今井むつみ,2024,『学力喪失──認知科学による回復への道筋』岩波書店.[ISBN: 9784004320340]

October 20, 2024 at 8:27 AM

筆者らが開発した「たつじんテスト」の実施報告と、認知科学用語の一般紹介とを絡めた内容だった。単元学習の限界を指摘し、プレイフル・ラーニングをすすめる。受験教育や学習指導要領には踏み込まない。算数文章題が解けない子どもに過度に驚き、コンサルぽさを感じたのは勘ぐり過ぎか。PR本のように思えた。

今井むつみ,2024,『学力喪失──認知科学による回復への道筋』岩波書店.[ISBN: 9784004320340]

今井むつみ,2024,『学力喪失──認知科学による回復への道筋』岩波書店.[ISBN: 9784004320340]

あかれいとさんがお読みになってらっしゃるほどの方なのですね、今読んでる途中ですが読みやすくてとても内容も良いですよね頭に入りやすい! 今井むつみさんの他の著作も読んでみます〜!✨

子供がいかにして言語を習得していくかとか、すごく興味あります!

子供がいかにして言語を習得していくかとか、すごく興味あります!

August 29, 2023 at 10:26 AM

あかれいとさんがお読みになってらっしゃるほどの方なのですね、今読んでる途中ですが読みやすくてとても内容も良いですよね頭に入りやすい! 今井むつみさんの他の著作も読んでみます〜!✨

子供がいかにして言語を習得していくかとか、すごく興味あります!

子供がいかにして言語を習得していくかとか、すごく興味あります!

【重版】『新装版 アブダクション』(米盛裕二)5刷重版出来です。

科学的発見や創造的思考を生み出す推論「アブダクション」を理解するための最良の書。今井むつみ氏による解説を付した新装版。

www.keisoshobo.co.jp/book/b651771...

科学的発見や創造的思考を生み出す推論「アブダクション」を理解するための最良の書。今井むつみ氏による解説を付した新装版。

www.keisoshobo.co.jp/book/b651771...

新装版 アブダクション - 株式会社 勁草書房

科学的発見や創造的思考を生み出す推論「アブダクション」を理解するための最良の書。今井むつみ氏による解説を付した新装版。 米盛 裕二 著

www.keisoshobo.co.jp

July 15, 2025 at 4:42 AM

【重版】『新装版 アブダクション』(米盛裕二)5刷重版出来です。

科学的発見や創造的思考を生み出す推論「アブダクション」を理解するための最良の書。今井むつみ氏による解説を付した新装版。

www.keisoshobo.co.jp/book/b651771...

科学的発見や創造的思考を生み出す推論「アブダクション」を理解するための最良の書。今井むつみ氏による解説を付した新装版。

www.keisoshobo.co.jp/book/b651771...

(5/20) honto 本の通販ストアランキング > 哲学・思想・宗教・心理 > 言語学ランキング2位:今井むつみ『AIにはない「思考力」の身につけ方 ――ことばの学びはなぜ大切なのか?』

https://amasale.newif.net/ranking/hdetail/824

https://amasale.newif.net/ranking/hdetail/824

May 20, 2025 at 8:09 AM

(5/20) honto 本の通販ストアランキング > 哲学・思想・宗教・心理 > 言語学ランキング2位:今井むつみ『AIにはない「思考力」の身につけ方 ――ことばの学びはなぜ大切なのか?』

https://amasale.newif.net/ranking/hdetail/824

https://amasale.newif.net/ranking/hdetail/824

創造性というのは、決してゼロから創り上げるものではないと私は考えています。遠いところにあるものを、ポーンと結びつける。それを見た人が「ああ、そうか!」と思う。これが創造性であり、イノベーションを生み出す源泉となるのです。 A Iに、このようなことはできません。 生成 A Iは、人間の指示の通りにさまざまなことを学習しますが、学習したことをまったく違う領域に持ってきて使う、ということはしないのです。

『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』今井むつみ

a.co/7FxrqYZ

『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』今井むつみ

a.co/7FxrqYZ

人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学 (日経プレミアシリーズ) (Japanese Edition)

Quote shared via Kindle: "創造性というのは、決してゼロから創り上げるものではないと私は考えています。遠いところにあるものを、ポーンと結びつける。それを見た人が「ああ、そうか!」と思う。これが創造性であり、イノベーションを生み出す源泉となるのです。 A Iに、このようなことはできません。 生成 A Iは、人間の指示の通りにさまざまなことを学習しますが、学習したことをま...

a.co

October 23, 2025 at 11:51 PM

創造性というのは、決してゼロから創り上げるものではないと私は考えています。遠いところにあるものを、ポーンと結びつける。それを見た人が「ああ、そうか!」と思う。これが創造性であり、イノベーションを生み出す源泉となるのです。 A Iに、このようなことはできません。 生成 A Iは、人間の指示の通りにさまざまなことを学習しますが、学習したことをまったく違う領域に持ってきて使う、ということはしないのです。

『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』今井むつみ

a.co/7FxrqYZ

『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』今井むつみ

a.co/7FxrqYZ