『猫と、とうさん(映画)』☆

アメリカでは猫好きな男性は男らしくない、という先入観があるらしい。そんな2020年コロナ禍のアメリカで猫と共に生きる様々な男性たちの姿を追ったドキュメンタリー。生きることは時に過酷だが、猫がいかに人生を豊かにしてくれる存在かを再確認させてくれる。

#鑑賞終了

アメリカでは猫好きな男性は男らしくない、という先入観があるらしい。そんな2020年コロナ禍のアメリカで猫と共に生きる様々な男性たちの姿を追ったドキュメンタリー。生きることは時に過酷だが、猫がいかに人生を豊かにしてくれる存在かを再確認させてくれる。

#鑑賞終了

November 9, 2025 at 6:37 PM

『猫と、とうさん(映画)』☆

アメリカでは猫好きな男性は男らしくない、という先入観があるらしい。そんな2020年コロナ禍のアメリカで猫と共に生きる様々な男性たちの姿を追ったドキュメンタリー。生きることは時に過酷だが、猫がいかに人生を豊かにしてくれる存在かを再確認させてくれる。

#鑑賞終了

アメリカでは猫好きな男性は男らしくない、という先入観があるらしい。そんな2020年コロナ禍のアメリカで猫と共に生きる様々な男性たちの姿を追ったドキュメンタリー。生きることは時に過酷だが、猫がいかに人生を豊かにしてくれる存在かを再確認させてくれる。

#鑑賞終了

#アメリカ映画をもう一度観てみる

第3回の番外編をやろうと思いながら昨夜は寝落ちてました。自分の好きな映画に出てくるアメリカンカープラモを集め始めたのは、20年くらい前からなんですが、その頃は出戻ってマシーネンクリーガーばかり作っていた時期で、いつか作ると収集だけしていたのでした。

第3回の番外編をやろうと思いながら昨夜は寝落ちてました。自分の好きな映画に出てくるアメリカンカープラモを集め始めたのは、20年くらい前からなんですが、その頃は出戻ってマシーネンクリーガーばかり作っていた時期で、いつか作ると収集だけしていたのでした。

November 9, 2025 at 2:39 PM

#アメリカ映画をもう一度観てみる

第3回の番外編をやろうと思いながら昨夜は寝落ちてました。自分の好きな映画に出てくるアメリカンカープラモを集め始めたのは、20年くらい前からなんですが、その頃は出戻ってマシーネンクリーガーばかり作っていた時期で、いつか作ると収集だけしていたのでした。

第3回の番外編をやろうと思いながら昨夜は寝落ちてました。自分の好きな映画に出てくるアメリカンカープラモを集め始めたのは、20年くらい前からなんですが、その頃は出戻ってマシーネンクリーガーばかり作っていた時期で、いつか作ると収集だけしていたのでした。

本日2025/11/09日曜日は

完全ログオフ日。

いつも♡やリポスト、フォローなどをいただいて、愛と魂の感謝です。ありがとうございます。

「ひみつのアッコちゃん」は赤塚不二夫先生の初期の代表作。

実は先生の当時の奥様がアメリカ映画の「奥様は魔女」に着想を得て、奥様の姉をモデルに創作したお話。

「アッコ」という名前も服装も実はそのお姉さまのもの。

不二夫先生はあまり乗り気ではなかったそうだけど、やってみたら大ヒット!

いろいろな作品にはいろいろなドラマがあるんですね。

完全ログオフ日。

いつも♡やリポスト、フォローなどをいただいて、愛と魂の感謝です。ありがとうございます。

「ひみつのアッコちゃん」は赤塚不二夫先生の初期の代表作。

実は先生の当時の奥様がアメリカ映画の「奥様は魔女」に着想を得て、奥様の姉をモデルに創作したお話。

「アッコ」という名前も服装も実はそのお姉さまのもの。

不二夫先生はあまり乗り気ではなかったそうだけど、やってみたら大ヒット!

いろいろな作品にはいろいろなドラマがあるんですね。

November 8, 2025 at 9:56 PM

本日2025/11/09日曜日は

完全ログオフ日。

いつも♡やリポスト、フォローなどをいただいて、愛と魂の感謝です。ありがとうございます。

「ひみつのアッコちゃん」は赤塚不二夫先生の初期の代表作。

実は先生の当時の奥様がアメリカ映画の「奥様は魔女」に着想を得て、奥様の姉をモデルに創作したお話。

「アッコ」という名前も服装も実はそのお姉さまのもの。

不二夫先生はあまり乗り気ではなかったそうだけど、やってみたら大ヒット!

いろいろな作品にはいろいろなドラマがあるんですね。

完全ログオフ日。

いつも♡やリポスト、フォローなどをいただいて、愛と魂の感謝です。ありがとうございます。

「ひみつのアッコちゃん」は赤塚不二夫先生の初期の代表作。

実は先生の当時の奥様がアメリカ映画の「奥様は魔女」に着想を得て、奥様の姉をモデルに創作したお話。

「アッコ」という名前も服装も実はそのお姉さまのもの。

不二夫先生はあまり乗り気ではなかったそうだけど、やってみたら大ヒット!

いろいろな作品にはいろいろなドラマがあるんですね。

あとこれも大事だが、「上澄みがどんなもんか」には、その文化一帯がどんなもんか、が色濃く現れるというのも事実よね。

たとえば『スパイダーバース』だって『ウルフウォーカー』だって『RRR』だって『パラサイト 半地下の家族』だって、アメリカや欧州のアニメーションやインド映画や韓国映画の豊かな土壌と広い裾野がなければ生み出し得なかった「上澄み」のはず。

もちろん突然変異的に、豊かな土壌も広い裾野もない状態からひとりの天才がドカンと現れる、みたいなことだってなくはないだろうけど、少数だと思う。なので「上澄みだけを見て全体を判断する」誤謬が、いうほど大きく的外れにならないことも意外に多いんじゃないかなと。

たとえば『スパイダーバース』だって『ウルフウォーカー』だって『RRR』だって『パラサイト 半地下の家族』だって、アメリカや欧州のアニメーションやインド映画や韓国映画の豊かな土壌と広い裾野がなければ生み出し得なかった「上澄み」のはず。

もちろん突然変異的に、豊かな土壌も広い裾野もない状態からひとりの天才がドカンと現れる、みたいなことだってなくはないだろうけど、少数だと思う。なので「上澄みだけを見て全体を判断する」誤謬が、いうほど大きく的外れにならないことも意外に多いんじゃないかなと。

November 8, 2025 at 4:26 AM

あとこれも大事だが、「上澄みがどんなもんか」には、その文化一帯がどんなもんか、が色濃く現れるというのも事実よね。

たとえば『スパイダーバース』だって『ウルフウォーカー』だって『RRR』だって『パラサイト 半地下の家族』だって、アメリカや欧州のアニメーションやインド映画や韓国映画の豊かな土壌と広い裾野がなければ生み出し得なかった「上澄み」のはず。

もちろん突然変異的に、豊かな土壌も広い裾野もない状態からひとりの天才がドカンと現れる、みたいなことだってなくはないだろうけど、少数だと思う。なので「上澄みだけを見て全体を判断する」誤謬が、いうほど大きく的外れにならないことも意外に多いんじゃないかなと。

たとえば『スパイダーバース』だって『ウルフウォーカー』だって『RRR』だって『パラサイト 半地下の家族』だって、アメリカや欧州のアニメーションやインド映画や韓国映画の豊かな土壌と広い裾野がなければ生み出し得なかった「上澄み」のはず。

もちろん突然変異的に、豊かな土壌も広い裾野もない状態からひとりの天才がドカンと現れる、みたいなことだってなくはないだろうけど、少数だと思う。なので「上澄みだけを見て全体を判断する」誤謬が、いうほど大きく的外れにならないことも意外に多いんじゃないかなと。

『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』吹替版で見た。

映像面のクオリティは前作に引き続き凄く良い(今回は特に美術が白眉!)のだけど、ストーリーはごちゃついたプロットを整理することに失敗していて、クライマックスのバトルも取ってつけたような展開になってしまったなぁという感じだ。色んな意味で『ダークナイト・ライジング』を思い出す。

終盤で登場する「敵国」、こういう時はアメリカの娯楽映画だと大抵アラブとかロシアっぽい架空の国が敵国として登場するけど、ストレートにアメリカっぽい仮想敵国が出てくるのは中国アニメだなあ…て思った。 #映画

映像面のクオリティは前作に引き続き凄く良い(今回は特に美術が白眉!)のだけど、ストーリーはごちゃついたプロットを整理することに失敗していて、クライマックスのバトルも取ってつけたような展開になってしまったなぁという感じだ。色んな意味で『ダークナイト・ライジング』を思い出す。

終盤で登場する「敵国」、こういう時はアメリカの娯楽映画だと大抵アラブとかロシアっぽい架空の国が敵国として登場するけど、ストレートにアメリカっぽい仮想敵国が出てくるのは中国アニメだなあ…て思った。 #映画

November 9, 2025 at 11:35 AM

『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』吹替版で見た。

映像面のクオリティは前作に引き続き凄く良い(今回は特に美術が白眉!)のだけど、ストーリーはごちゃついたプロットを整理することに失敗していて、クライマックスのバトルも取ってつけたような展開になってしまったなぁという感じだ。色んな意味で『ダークナイト・ライジング』を思い出す。

終盤で登場する「敵国」、こういう時はアメリカの娯楽映画だと大抵アラブとかロシアっぽい架空の国が敵国として登場するけど、ストレートにアメリカっぽい仮想敵国が出てくるのは中国アニメだなあ…て思った。 #映画

映像面のクオリティは前作に引き続き凄く良い(今回は特に美術が白眉!)のだけど、ストーリーはごちゃついたプロットを整理することに失敗していて、クライマックスのバトルも取ってつけたような展開になってしまったなぁという感じだ。色んな意味で『ダークナイト・ライジング』を思い出す。

終盤で登場する「敵国」、こういう時はアメリカの娯楽映画だと大抵アラブとかロシアっぽい架空の国が敵国として登場するけど、ストレートにアメリカっぽい仮想敵国が出てくるのは中国アニメだなあ…て思った。 #映画

ビキニ環礁で行われたアメリカ軍による水爆実験では、原爆の千倍もの破壊力を持つ水爆「ブラボー」の威力が予測の三倍を超えたために、制限区域とされた地域をはるかに超える範囲が「死の灰」に覆われ、「第五福竜丸」だけでなく多くの漁船の乗組員や島民が被曝した。

この事件から強い衝撃を受けた黒澤監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきと考えて映画『生きものの記録』を製作した。しかし、この映画が公開された頃に日本では「原発」を国策として育成する動きが始まっていたために興行としては失敗した。

bsky.app/profile/stak...

この事件から強い衝撃を受けた黒澤監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきと考えて映画『生きものの記録』を製作した。しかし、この映画が公開された頃に日本では「原発」を国策として育成する動きが始まっていたために興行としては失敗した。

bsky.app/profile/stak...

November 10, 2025 at 3:03 PM

ビキニ環礁で行われたアメリカ軍による水爆実験では、原爆の千倍もの破壊力を持つ水爆「ブラボー」の威力が予測の三倍を超えたために、制限区域とされた地域をはるかに超える範囲が「死の灰」に覆われ、「第五福竜丸」だけでなく多くの漁船の乗組員や島民が被曝した。

この事件から強い衝撃を受けた黒澤監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきと考えて映画『生きものの記録』を製作した。しかし、この映画が公開された頃に日本では「原発」を国策として育成する動きが始まっていたために興行としては失敗した。

bsky.app/profile/stak...

この事件から強い衝撃を受けた黒澤監督は「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきと考えて映画『生きものの記録』を製作した。しかし、この映画が公開された頃に日本では「原発」を国策として育成する動きが始まっていたために興行としては失敗した。

bsky.app/profile/stak...

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ)

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ) 2009年/アメリカ/100分 監督・製作:トッド・フィリップス 脚本:ジョン・ルーカス/スコット・ムーア 出演:ブラッドリー・クーパー/エド・ヘルムズ/ザック・ガリフィアナキス/ヘザー・グラハム…

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ) 2009年/アメリカ/100分 監督・製作:トッド・フィリップス 脚本:ジョン・ルーカス/スコット・ムーア 出演:ブラッドリー・クーパー/エド・ヘルムズ/ザック・ガリフィアナキス/ヘザー・グラハム…

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ)

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ) 2009年/アメリカ/100分 監督・製作:トッド・フィリップス 脚本:ジョン・ルーカス/スコット・ムーア 出演:ブラッドリー・クーパー/エド・ヘルムズ/ザック・ガリフィアナキス/ヘザー・グラハム 奥行きのある演技をそれぞれが見せていた。会話のリズムや、人間関係の背後をしっかりとつかんだ演技が、自然でいい。本当に存在するかのような自然さだ。その結果、観客もいっしょになって笑うことができる。シチュエーションコメディではないし、シチュエーションコメディの映画版でもない。それだけで、最近のアメリカ映画とは感触が違う。スラップスティックな要素はあるが、不自然な要素はない。非日常的な展開はあるのだが、それは「酔ってラリッた結果」として提示されているため、不自然には感じられないのだ。ジムキャリーのようなスケッチコメディでもない。会話をバンバン続けないので私のような英語に不慣れな人間でも聞き取りやすかった。あの一本の歯だけで、真面目っぽい登場人物を笑いの側に持っていく手法も巧みだ。巧妙に、登場人物に試練というか、限界(枷)を与えている。彼女にラスベガスにいることを知られたくない男のカセ。結婚式が近づいている日程的なカセ。お金がないカセ。記憶がよみがえらないカセ。高級車を壊してはいけないカセ。バチュラーパーティを題材に取っておきながら、馬鹿騒ぎの部分に時間を費やさなかった点は、非常にシナリオとしては、個性的。一般人が、いったん全ての社会的活動から背を向けた一瞬に発するパワー。バチュラーパーティの本質をきちんと表現できている。低俗な笑いを一手に引き受ける花嫁の弟役のザック・ガリフィアナキス、かなり独特なルックスだ。匂ってくるような不気味な存在感を見せている。あの周囲から浮いているかのような距離感は、彼の中に秘められた独自のものだろう。

modernknot.jp

November 7, 2025 at 9:10 AM

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ)

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ) 2009年/アメリカ/100分 監督・製作:トッド・フィリップス 脚本:ジョン・ルーカス/スコット・ムーア 出演:ブラッドリー・クーパー/エド・ヘルムズ/ザック・ガリフィアナキス/ヘザー・グラハム…

映画評「ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(2009年/アメリカ) 2009年/アメリカ/100分 監督・製作:トッド・フィリップス 脚本:ジョン・ルーカス/スコット・ムーア 出演:ブラッドリー・クーパー/エド・ヘルムズ/ザック・ガリフィアナキス/ヘザー・グラハム…

記者もしくはデスク担当者においてマムダニ氏がイスラム教徒時点でマイナス100点ぐらいでバイアス入ったと思う。実際のところ米国で大学を出ているというか親が映画監督だったりでどちらかというとちゃんとした過程で育った人という方を注目すべき話で宗教や人種的マイノリティだけど普通にアメリカ、NYの人という感想しか出てこない。

November 11, 2025 at 7:35 AM

記者もしくはデスク担当者においてマムダニ氏がイスラム教徒時点でマイナス100点ぐらいでバイアス入ったと思う。実際のところ米国で大学を出ているというか親が映画監督だったりでどちらかというとちゃんとした過程で育った人という方を注目すべき話で宗教や人種的マイノリティだけど普通にアメリカ、NYの人という感想しか出てこない。

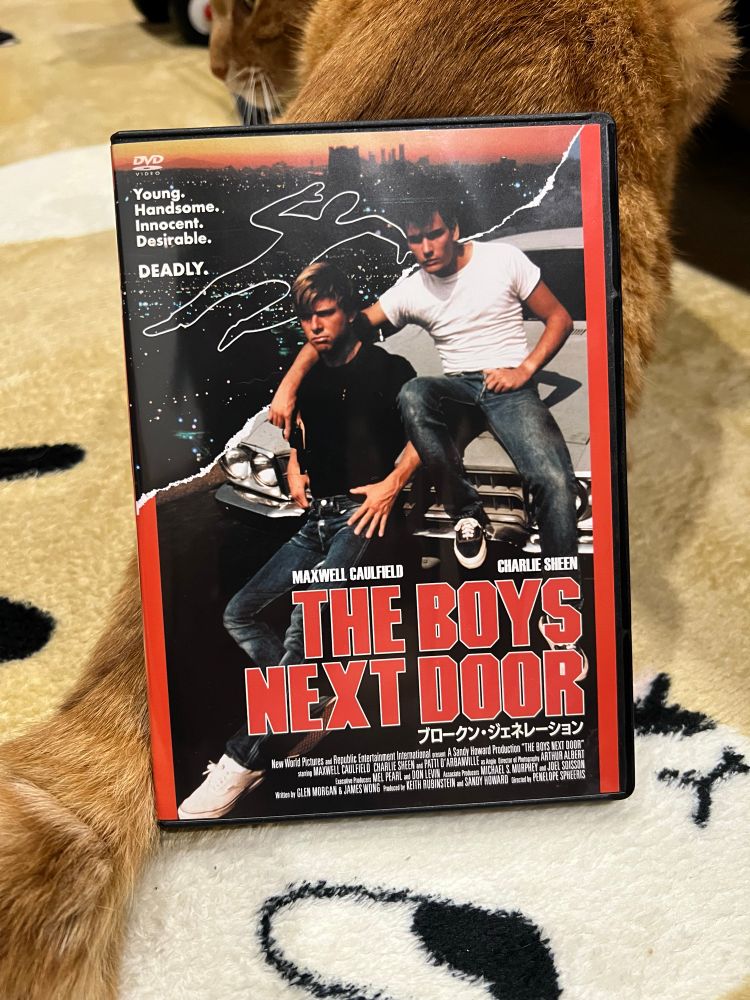

昔10代の頃レンタル映画見まくってた時に俳優しばりでチャーリー・シーンの時に見つけた映画『ブロークン・ジェネレーション/撲殺!射殺!極限の暴力少年たち』原題 『The Boys Next Door』

ハイスクール卒業で休み明けには工場のさえない毎日が決まってた2人が卒業パーティーで暴れてそのまま車で町に出てやりたい放題やってるうちにエスカレートしていく。同年代ぐらいだったので結構衝撃受けたこれがリアルなアメリカかと日本では公開されてなくDVD化もされなかったのですがたまたま思い出して検索したら40年近く経った2022年に日本公開されてて驚いてDVDにもなってたので去年購入した(今は配信ある)

ハイスクール卒業で休み明けには工場のさえない毎日が決まってた2人が卒業パーティーで暴れてそのまま車で町に出てやりたい放題やってるうちにエスカレートしていく。同年代ぐらいだったので結構衝撃受けたこれがリアルなアメリカかと日本では公開されてなくDVD化もされなかったのですがたまたま思い出して検索したら40年近く経った2022年に日本公開されてて驚いてDVDにもなってたので去年購入した(今は配信ある)

November 10, 2025 at 4:48 PM

昔10代の頃レンタル映画見まくってた時に俳優しばりでチャーリー・シーンの時に見つけた映画『ブロークン・ジェネレーション/撲殺!射殺!極限の暴力少年たち』原題 『The Boys Next Door』

ハイスクール卒業で休み明けには工場のさえない毎日が決まってた2人が卒業パーティーで暴れてそのまま車で町に出てやりたい放題やってるうちにエスカレートしていく。同年代ぐらいだったので結構衝撃受けたこれがリアルなアメリカかと日本では公開されてなくDVD化もされなかったのですがたまたま思い出して検索したら40年近く経った2022年に日本公開されてて驚いてDVDにもなってたので去年購入した(今は配信ある)

ハイスクール卒業で休み明けには工場のさえない毎日が決まってた2人が卒業パーティーで暴れてそのまま車で町に出てやりたい放題やってるうちにエスカレートしていく。同年代ぐらいだったので結構衝撃受けたこれがリアルなアメリカかと日本では公開されてなくDVD化もされなかったのですがたまたま思い出して検索したら40年近く経った2022年に日本公開されてて驚いてDVDにもなってたので去年購入した(今は配信ある)

怪獣映画でKingをそんな風に扱ってメイン客層の多数のアメリカ人は意味がわかるわけだから、KingsとKingの違いは神経使ったほうがいいんだろうなという。

November 10, 2025 at 3:53 AM

怪獣映画でKingをそんな風に扱ってメイン客層の多数のアメリカ人は意味がわかるわけだから、KingsとKingの違いは神経使ったほうがいいんだろうなという。

シネマヴェーラにミュージカル特集のチラシが置いてあったから「おっ!年末年始は景気よくミュージカルですか!晴れやかでイイですね〜!」と思ってよく見たら、年末年始は「アメリカ、無情の世界」と題してリチャード・フライシャー&ジェセフ・H・ルイス(のおそらく犯罪映画)特集でした。年末年始はシネマヴェーラで暗黒!

November 9, 2025 at 1:16 PM

シネマヴェーラにミュージカル特集のチラシが置いてあったから「おっ!年末年始は景気よくミュージカルですか!晴れやかでイイですね〜!」と思ってよく見たら、年末年始は「アメリカ、無情の世界」と題してリチャード・フライシャー&ジェセフ・H・ルイス(のおそらく犯罪映画)特集でした。年末年始はシネマヴェーラで暗黒!

『羅小黒戦記2』、とにかく凄まじいが、ネタバレに一切触れないとなると「アニメーションが…ヤバすぎる!」「アニメ史に残るアクション」「アニメの常識を覆す…!」とか映画ドットコムの見出しみたいなことしか書けないのだが、事実アニメーションがヤバすぎ、アニメ史に確実に残り、アニメの常識を覆しているので仕方ない。

現代の東アジアの2Dアニメを定義する一作という意味では、前作以上に「東のスパイダーバース」としての地位を確立するだろう。(てか普通にもう2Dアニメとしてはスパイダーバースよりもプリミティブな凄さと言える、アメリカ人もこれ観なきゃダメよ)

現代の東アジアの2Dアニメを定義する一作という意味では、前作以上に「東のスパイダーバース」としての地位を確立するだろう。(てか普通にもう2Dアニメとしてはスパイダーバースよりもプリミティブな凄さと言える、アメリカ人もこれ観なきゃダメよ)

November 7, 2025 at 7:08 AM

『羅小黒戦記2』、とにかく凄まじいが、ネタバレに一切触れないとなると「アニメーションが…ヤバすぎる!」「アニメ史に残るアクション」「アニメの常識を覆す…!」とか映画ドットコムの見出しみたいなことしか書けないのだが、事実アニメーションがヤバすぎ、アニメ史に確実に残り、アニメの常識を覆しているので仕方ない。

現代の東アジアの2Dアニメを定義する一作という意味では、前作以上に「東のスパイダーバース」としての地位を確立するだろう。(てか普通にもう2Dアニメとしてはスパイダーバースよりもプリミティブな凄さと言える、アメリカ人もこれ観なきゃダメよ)

現代の東アジアの2Dアニメを定義する一作という意味では、前作以上に「東のスパイダーバース」としての地位を確立するだろう。(てか普通にもう2Dアニメとしてはスパイダーバースよりもプリミティブな凄さと言える、アメリカ人もこれ観なきゃダメよ)

アレクサンダル・ヘモン

『ブルーノの問題』読了。

著者の初期作品の短編集。

今まで読んできた作品のバックグラウンドがより詳しくわかる作品が多かった。

自分が子供の頃暮らしていた街が破壊されていること、知り合いの人達が殺されていること、故郷というものにあまり惹かれない人間だけど、胸にくるものがあった。

一方で子供の頃の野良犬との触れ合いや、映画館での思い出などが描かれた短篇があると、その先を知ってしまってるのでなんともやりきれない気持ちが起こる。

アメリカで小説家としてやっていけず、なんとか目の前の仕事に真剣に取り組む姿とかは東京に出てきて土日も仕事してた頃のことを思い出した。

『ブルーノの問題』読了。

著者の初期作品の短編集。

今まで読んできた作品のバックグラウンドがより詳しくわかる作品が多かった。

自分が子供の頃暮らしていた街が破壊されていること、知り合いの人達が殺されていること、故郷というものにあまり惹かれない人間だけど、胸にくるものがあった。

一方で子供の頃の野良犬との触れ合いや、映画館での思い出などが描かれた短篇があると、その先を知ってしまってるのでなんともやりきれない気持ちが起こる。

アメリカで小説家としてやっていけず、なんとか目の前の仕事に真剣に取り組む姿とかは東京に出てきて土日も仕事してた頃のことを思い出した。

November 8, 2025 at 4:39 PM

アレクサンダル・ヘモン

『ブルーノの問題』読了。

著者の初期作品の短編集。

今まで読んできた作品のバックグラウンドがより詳しくわかる作品が多かった。

自分が子供の頃暮らしていた街が破壊されていること、知り合いの人達が殺されていること、故郷というものにあまり惹かれない人間だけど、胸にくるものがあった。

一方で子供の頃の野良犬との触れ合いや、映画館での思い出などが描かれた短篇があると、その先を知ってしまってるのでなんともやりきれない気持ちが起こる。

アメリカで小説家としてやっていけず、なんとか目の前の仕事に真剣に取り組む姿とかは東京に出てきて土日も仕事してた頃のことを思い出した。

『ブルーノの問題』読了。

著者の初期作品の短編集。

今まで読んできた作品のバックグラウンドがより詳しくわかる作品が多かった。

自分が子供の頃暮らしていた街が破壊されていること、知り合いの人達が殺されていること、故郷というものにあまり惹かれない人間だけど、胸にくるものがあった。

一方で子供の頃の野良犬との触れ合いや、映画館での思い出などが描かれた短篇があると、その先を知ってしまってるのでなんともやりきれない気持ちが起こる。

アメリカで小説家としてやっていけず、なんとか目の前の仕事に真剣に取り組む姿とかは東京に出てきて土日も仕事してた頃のことを思い出した。

ウガンダ生まれのインド系移民の家庭で育ったムスリムのラッパーがNYC mayor、パートナーはマッチングアプリで出会ったシリア系アメリカ人のイラストレーターって選挙の宣伝広告のデザインも相まって映画やドラマみたいだ

November 6, 2025 at 3:22 AM

ウガンダ生まれのインド系移民の家庭で育ったムスリムのラッパーがNYC mayor、パートナーはマッチングアプリで出会ったシリア系アメリカ人のイラストレーターって選挙の宣伝広告のデザインも相まって映画やドラマみたいだ

映画『ヘッド・オブ・ステイト』 - 手短な感想

国のトップがやたらと体を張る系のアクション映画の2025年の新作はアメリカ大統領とイギリス首相のコンビ。というよりは、ほぼ主演のイドリス・エルバとジョン・シナの組み合わせを眺めて楽しむ映画です。2人の相性はなかなかに抜群で、ボケとツッコミの代わる代わるのコンビネーションが気持ちよくきまる。イリヤ・ナイシュラー監督の得意のユーモアセンスも程よいおつまみに。

国のトップがやたらと体を張る系のアクション映画の2025年の新作はアメリカ大統領とイギリス首相のコンビ。というよりは、ほぼ主演のイドリス・エルバとジョン・シナの組み合わせを眺めて楽しむ映画です。2人の相性はなかなかに抜群で、ボケとツッコミの代わる代わるのコンビネーションが気持ちよくきまる。イリヤ・ナイシュラー監督の得意のユーモアセンスも程よいおつまみに。

November 7, 2025 at 10:19 AM

映画『ヘッド・オブ・ステイト』 - 手短な感想

国のトップがやたらと体を張る系のアクション映画の2025年の新作はアメリカ大統領とイギリス首相のコンビ。というよりは、ほぼ主演のイドリス・エルバとジョン・シナの組み合わせを眺めて楽しむ映画です。2人の相性はなかなかに抜群で、ボケとツッコミの代わる代わるのコンビネーションが気持ちよくきまる。イリヤ・ナイシュラー監督の得意のユーモアセンスも程よいおつまみに。

国のトップがやたらと体を張る系のアクション映画の2025年の新作はアメリカ大統領とイギリス首相のコンビ。というよりは、ほぼ主演のイドリス・エルバとジョン・シナの組み合わせを眺めて楽しむ映画です。2人の相性はなかなかに抜群で、ボケとツッコミの代わる代わるのコンビネーションが気持ちよくきまる。イリヤ・ナイシュラー監督の得意のユーモアセンスも程よいおつまみに。

戦争としては中国作品の手つきのほうが実際に近いように見える。アメリカ映画の戦争は戦争というより無惨な死の方を注視させている気が強いように思う。まあわかりやすいですからね見る側に。

November 10, 2025 at 1:47 PM

戦争としては中国作品の手つきのほうが実際に近いように見える。アメリカ映画の戦争は戦争というより無惨な死の方を注視させている気が強いように思う。まあわかりやすいですからね見る側に。

でも今回のプレデターは新規ファン獲得に大いに貢献だと思います。

アメリカでも興行収入、予想を上回る出だしって見たし、シュワちゃんに次のプレデター出ない?って話してるみたいだし、今回の映画のおかげでシリーズは息吹き返したね

アメリカでも興行収入、予想を上回る出だしって見たし、シュワちゃんに次のプレデター出ない?って話してるみたいだし、今回の映画のおかげでシリーズは息吹き返したね

November 10, 2025 at 3:52 AM

でも今回のプレデターは新規ファン獲得に大いに貢献だと思います。

アメリカでも興行収入、予想を上回る出だしって見たし、シュワちゃんに次のプレデター出ない?って話してるみたいだし、今回の映画のおかげでシリーズは息吹き返したね

アメリカでも興行収入、予想を上回る出だしって見たし、シュワちゃんに次のプレデター出ない?って話してるみたいだし、今回の映画のおかげでシリーズは息吹き返したね

それならば『サマー・オブ・84』もおすすめ。

80年代へのオマージュにあふれた作品という説明に偽りなし。

アメリカの80年代と日本の80年代はまったく別だと思いますが、観ていて懐かしさを感じました。

『インベーダー』や『グーニーズ』とか、ああいう感じ。音楽もあの頃の映画っぽくて良かった。

嗚呼、80年代が永遠に続くアメリカの田舎町に住みたい⋯⋯。

いや、実際に住んだら黄色人種への差別とかエグいんでしょうけど。

80年代へのオマージュにあふれた作品という説明に偽りなし。

アメリカの80年代と日本の80年代はまったく別だと思いますが、観ていて懐かしさを感じました。

『インベーダー』や『グーニーズ』とか、ああいう感じ。音楽もあの頃の映画っぽくて良かった。

嗚呼、80年代が永遠に続くアメリカの田舎町に住みたい⋯⋯。

いや、実際に住んだら黄色人種への差別とかエグいんでしょうけど。

November 10, 2025 at 2:25 AM

それならば『サマー・オブ・84』もおすすめ。

80年代へのオマージュにあふれた作品という説明に偽りなし。

アメリカの80年代と日本の80年代はまったく別だと思いますが、観ていて懐かしさを感じました。

『インベーダー』や『グーニーズ』とか、ああいう感じ。音楽もあの頃の映画っぽくて良かった。

嗚呼、80年代が永遠に続くアメリカの田舎町に住みたい⋯⋯。

いや、実際に住んだら黄色人種への差別とかエグいんでしょうけど。

80年代へのオマージュにあふれた作品という説明に偽りなし。

アメリカの80年代と日本の80年代はまったく別だと思いますが、観ていて懐かしさを感じました。

『インベーダー』や『グーニーズ』とか、ああいう感じ。音楽もあの頃の映画っぽくて良かった。

嗚呼、80年代が永遠に続くアメリカの田舎町に住みたい⋯⋯。

いや、実際に住んだら黄色人種への差別とかエグいんでしょうけど。

あの頃はとにかくドカドカ「アメリカすごい」「アメリカおしゃれ」なんて空気で、マイケル流行るしアメカジ流行るし映画も面白いもん山盛り出てきたし、宇宙の話とか未来の話とか新しい技術がバンバン出てきて、面白い時期だったよね。

DA PUMPのUSAなんかその文脈よね(ISSA78年生まれ)(沖縄の人は複雑だったろうなと思うんだ)(うちもルーツ沖縄だしおばさんがアメリカの人と結婚してるので色々聞いてる)

DA PUMPのUSAなんかその文脈よね(ISSA78年生まれ)(沖縄の人は複雑だったろうなと思うんだ)(うちもルーツ沖縄だしおばさんがアメリカの人と結婚してるので色々聞いてる)

November 8, 2025 at 6:00 PM

あの頃はとにかくドカドカ「アメリカすごい」「アメリカおしゃれ」なんて空気で、マイケル流行るしアメカジ流行るし映画も面白いもん山盛り出てきたし、宇宙の話とか未来の話とか新しい技術がバンバン出てきて、面白い時期だったよね。

DA PUMPのUSAなんかその文脈よね(ISSA78年生まれ)(沖縄の人は複雑だったろうなと思うんだ)(うちもルーツ沖縄だしおばさんがアメリカの人と結婚してるので色々聞いてる)

DA PUMPのUSAなんかその文脈よね(ISSA78年生まれ)(沖縄の人は複雑だったろうなと思うんだ)(うちもルーツ沖縄だしおばさんがアメリカの人と結婚してるので色々聞いてる)

映画「バイス」を観て改めて「悪いやっちゃな」と思いましたが、ハリスさんをリズ・チェイニーと共に応援したことは恥ずかしながらこのBBCの記事で初めて知りました。彼は彼で愛国者で、共和党をトランプ党にしたトランプが私怨と私欲で大統領になればアメリカがどん底に落とされることが分かっていたから、50年共和党に所属していても共和党よりアメリカに付くことを選んだ人物ですね。

ジョージ・ブッシュ政権で副大統領を務めたディック・チェニー、逝去。84歳。

チェニーが現役副大統領の頃は、「悪の権化」のような言われ方をしてて(まぁ実際、そう呼ばれて嫌われる理由はいろいろあったんだけどw)、

いまになって振り返ると、チェニーこそがアメリカ最後の純粋培養正統派保守だったと感じたりもする。RIP

www.bbc.com/news/live/c4...

チェニーが現役副大統領の頃は、「悪の権化」のような言われ方をしてて(まぁ実際、そう呼ばれて嫌われる理由はいろいろあったんだけどw)、

いまになって振り返ると、チェニーこそがアメリカ最後の純粋培養正統派保守だったと感じたりもする。RIP

www.bbc.com/news/live/c4...

Former US Vice-President Dick Cheney dies aged 84 - live updates

He died from complications of pneumonia and cardiac and vascular disease on Monday night, his family say.

www.bbc.com

November 4, 2025 at 1:12 PM

映画「バイス」を観て改めて「悪いやっちゃな」と思いましたが、ハリスさんをリズ・チェイニーと共に応援したことは恥ずかしながらこのBBCの記事で初めて知りました。彼は彼で愛国者で、共和党をトランプ党にしたトランプが私怨と私欲で大統領になればアメリカがどん底に落とされることが分かっていたから、50年共和党に所属していても共和党よりアメリカに付くことを選んだ人物ですね。

>『V・フォー・ヴェンデッタ』

>今日、改めて鑑賞して鳥肌が立った。>「これ、今の世の中だよね?」

信じ難いかもしれんが、 放映当時は911後のアメリカ国内の腐った空気とブッシュ政権の風刺とそして、当時(2006)には30年前の古い漫画になってた原作を映画化したもの。映画版の方がマイルドで、「独裁者が自我もない低レベルな統制AIに欲情してる」という描写がある原作コミックの方が今っぽいと思われる。

>今日、改めて鑑賞して鳥肌が立った。>「これ、今の世の中だよね?」

信じ難いかもしれんが、 放映当時は911後のアメリカ国内の腐った空気とブッシュ政権の風刺とそして、当時(2006)には30年前の古い漫画になってた原作を映画化したもの。映画版の方がマイルドで、「独裁者が自我もない低レベルな統制AIに欲情してる」という描写がある原作コミックの方が今っぽいと思われる。

November 5, 2025 at 6:51 AM

>『V・フォー・ヴェンデッタ』

>今日、改めて鑑賞して鳥肌が立った。>「これ、今の世の中だよね?」

信じ難いかもしれんが、 放映当時は911後のアメリカ国内の腐った空気とブッシュ政権の風刺とそして、当時(2006)には30年前の古い漫画になってた原作を映画化したもの。映画版の方がマイルドで、「独裁者が自我もない低レベルな統制AIに欲情してる」という描写がある原作コミックの方が今っぽいと思われる。

>今日、改めて鑑賞して鳥肌が立った。>「これ、今の世の中だよね?」

信じ難いかもしれんが、 放映当時は911後のアメリカ国内の腐った空気とブッシュ政権の風刺とそして、当時(2006)には30年前の古い漫画になってた原作を映画化したもの。映画版の方がマイルドで、「独裁者が自我もない低レベルな統制AIに欲情してる」という描写がある原作コミックの方が今っぽいと思われる。

まあアメリカとイギリスの映画も雰囲気ぜんぜん違うんだけど。(ハリウッド映画はあんまり好きじゃないです)

November 4, 2025 at 9:00 PM

まあアメリカとイギリスの映画も雰囲気ぜんぜん違うんだけど。(ハリウッド映画はあんまり好きじゃないです)

以前、ポルトガル人の女の子に95年の「SMOKE」というアメリカ映画の話をしたことがあったんだけど、今日数ヶ月ぶりに会った彼女が、見ましたよ〜凄く良かった💕と言ってくれた

こういうやり取りっていいよね

こういうやり取りっていいよね

November 7, 2025 at 2:37 PM

以前、ポルトガル人の女の子に95年の「SMOKE」というアメリカ映画の話をしたことがあったんだけど、今日数ヶ月ぶりに会った彼女が、見ましたよ〜凄く良かった💕と言ってくれた

こういうやり取りっていいよね

こういうやり取りっていいよね

「家に持ち込むと所有者を裏切るようプログラム可能な家電」って、考えようによっては、かなり恐ろしい話だよね。

アメリカのSF映画には「家事用ロボットが拳銃を持って主婦他2名を殺害、さらに赤ん坊が取り残されている」で、警察が出動する話があったし。

boy-actors.com/movies/Runaw...

あと、フィリップ・K・ディックの作品にも、小さなテレビに偽装できる暗殺機(偽の証拠を残す機能付き)の話があって「融通の利かないM」というタイトルが付けられている。

www.ne.jp/asahi/sftanp...

アメリカのSF映画には「家事用ロボットが拳銃を持って主婦他2名を殺害、さらに赤ん坊が取り残されている」で、警察が出動する話があったし。

boy-actors.com/movies/Runaw...

あと、フィリップ・K・ディックの作品にも、小さなテレビに偽装できる暗殺機(偽の証拠を残す機能付き)の話があって「融通の利かないM」というタイトルが付けられている。

www.ne.jp/asahi/sftanp...

November 7, 2025 at 4:02 AM

「家に持ち込むと所有者を裏切るようプログラム可能な家電」って、考えようによっては、かなり恐ろしい話だよね。

アメリカのSF映画には「家事用ロボットが拳銃を持って主婦他2名を殺害、さらに赤ん坊が取り残されている」で、警察が出動する話があったし。

boy-actors.com/movies/Runaw...

あと、フィリップ・K・ディックの作品にも、小さなテレビに偽装できる暗殺機(偽の証拠を残す機能付き)の話があって「融通の利かないM」というタイトルが付けられている。

www.ne.jp/asahi/sftanp...

アメリカのSF映画には「家事用ロボットが拳銃を持って主婦他2名を殺害、さらに赤ん坊が取り残されている」で、警察が出動する話があったし。

boy-actors.com/movies/Runaw...

あと、フィリップ・K・ディックの作品にも、小さなテレビに偽装できる暗殺機(偽の証拠を残す機能付き)の話があって「融通の利かないM」というタイトルが付けられている。

www.ne.jp/asahi/sftanp...

『世界を変えた150の科学の本』、ラインナップだとコペルニクス『天球の回転について』やダーウィン『種の起源』やドーキンス『利己的な遺伝子』あたりは(著者が普通に歴史的な科学者なので)誰でも真っ先に思いつくと思うが、鳥ファンとしても面白かったチョイスがオーデュボンの『アメリカの鳥類』。

科学(生物学)に関する専門的な本に美しい挿絵と装丁を施し、「一般大衆が」ほしい、コレクションしたいと思える本を作った最初期の例という意味で、ポピュラーサイエンスにとって大きな一歩となったと。「本」に注目した本書ならではの着眼点だね

ちなみに映画『アメリカン・アニマルズ』で愚かな若者たちが盗み出そうとした本だよ

科学(生物学)に関する専門的な本に美しい挿絵と装丁を施し、「一般大衆が」ほしい、コレクションしたいと思える本を作った最初期の例という意味で、ポピュラーサイエンスにとって大きな一歩となったと。「本」に注目した本書ならではの着眼点だね

ちなみに映画『アメリカン・アニマルズ』で愚かな若者たちが盗み出そうとした本だよ

November 4, 2025 at 12:35 PM

『世界を変えた150の科学の本』、ラインナップだとコペルニクス『天球の回転について』やダーウィン『種の起源』やドーキンス『利己的な遺伝子』あたりは(著者が普通に歴史的な科学者なので)誰でも真っ先に思いつくと思うが、鳥ファンとしても面白かったチョイスがオーデュボンの『アメリカの鳥類』。

科学(生物学)に関する専門的な本に美しい挿絵と装丁を施し、「一般大衆が」ほしい、コレクションしたいと思える本を作った最初期の例という意味で、ポピュラーサイエンスにとって大きな一歩となったと。「本」に注目した本書ならではの着眼点だね

ちなみに映画『アメリカン・アニマルズ』で愚かな若者たちが盗み出そうとした本だよ

科学(生物学)に関する専門的な本に美しい挿絵と装丁を施し、「一般大衆が」ほしい、コレクションしたいと思える本を作った最初期の例という意味で、ポピュラーサイエンスにとって大きな一歩となったと。「本」に注目した本書ならではの着眼点だね

ちなみに映画『アメリカン・アニマルズ』で愚かな若者たちが盗み出そうとした本だよ