いえ、花を摘んで歌つていかう。

(高群逸枝) (詩人、民族学者)

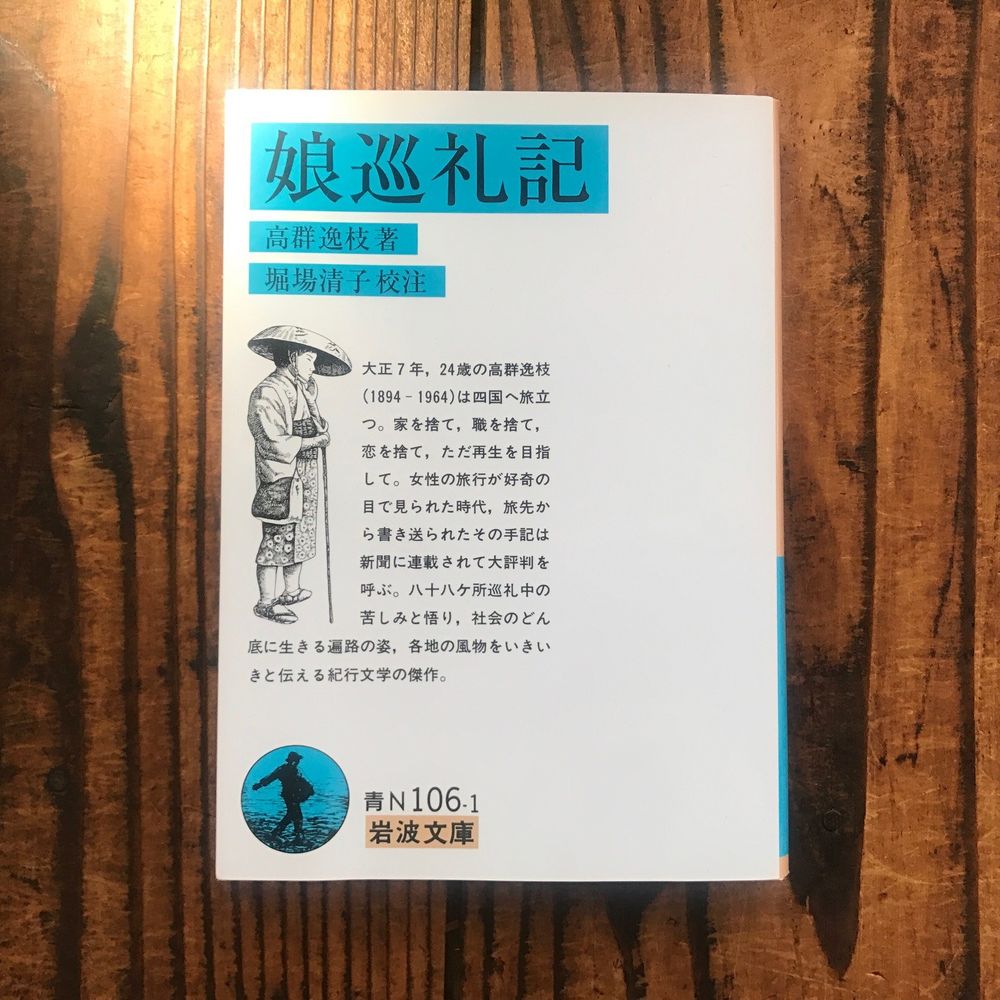

『娘巡礼記』(岩波書店)

いえ、花を摘んで歌つていかう。

(高群逸枝) (詩人、民族学者)

『娘巡礼記』(岩波書店)

日本のアナーキズムにおける女性たちの章を書きました。付け焼き刃で苦労した割にオーソドックスな登場人物たち、管野スガ、伊藤野枝、金子文子、高群逸枝や日本で出た中国語女性アナーキズム雑誌を解説し、戦後は田中美津、水田ふう、紅一点を取り上げましたのであまり他では読めない内容も入っていると思いますが原稿提出時点では存在したあなるかフェミニズムグループ紅一点はなくなってしまったようです。編集のオーストリア人女性教授からご指名を受けがんばって書きました。伊藤野枝の文章で英訳されているものに間違いを発見できたのも成果です。

日本のアナーキズムにおける女性たちの章を書きました。付け焼き刃で苦労した割にオーソドックスな登場人物たち、管野スガ、伊藤野枝、金子文子、高群逸枝や日本で出た中国語女性アナーキズム雑誌を解説し、戦後は田中美津、水田ふう、紅一点を取り上げましたのであまり他では読めない内容も入っていると思いますが原稿提出時点では存在したあなるかフェミニズムグループ紅一点はなくなってしまったようです。編集のオーストリア人女性教授からご指名を受けがんばって書きました。伊藤野枝の文章で英訳されているものに間違いを発見できたのも成果です。

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

"本当は誰にとっても関わりのある「生命の再生産」という問題をマルクスに立ち戻ってそれ自体として考察する中で、フォイエルバッハや田辺元といった者たちの思考を再検討する本書は、マルクスの思考には今日の重要な課題である「人新世」の始まりやエコロジーに通じるものがあることを明らかにするでしょう"

"『高群逸枝の夢』で注目を集めた著者が満を持して放つ渾身の論考がついに姿を現します"

"本当は誰にとっても関わりのある「生命の再生産」という問題をマルクスに立ち戻ってそれ自体として考察する中で、フォイエルバッハや田辺元といった者たちの思考を再検討する本書は、マルクスの思考には今日の重要な課題である「人新世」の始まりやエコロジーに通じるものがあることを明らかにするでしょう"

"『高群逸枝の夢』で注目を集めた著者が満を持して放つ渾身の論考がついに姿を現します"

正津勉 『辺境的 武蔵野詩遊行』

www.hanmoto.com/bd/isbn/9784...

正津勉 『辺境的 武蔵野詩遊行』

www.hanmoto.com/bd/isbn/9784...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

青島麻子

従来の平安時代の一夫多妻制から、工藤重矩さんの一夫一妻多妾制を、さらに否定して一夫多妻制にたち戻った一冊。

一夫多妻制を最初に提唱した高群逸枝さんから過去の婚姻制度の研究の流れを辿っているので、色々興味深い。

過去の研究の流れを網羅しているので、逆に著者の意見がぼやけてしまって、「実は一夫一妻多妾だった!」と言い切った工藤氏の本の方が分かりやすいのも事実。

青島麻子

従来の平安時代の一夫多妻制から、工藤重矩さんの一夫一妻多妾制を、さらに否定して一夫多妻制にたち戻った一冊。

一夫多妻制を最初に提唱した高群逸枝さんから過去の婚姻制度の研究の流れを辿っているので、色々興味深い。

過去の研究の流れを網羅しているので、逆に著者の意見がぼやけてしまって、「実は一夫一妻多妾だった!」と言い切った工藤氏の本の方が分かりやすいのも事実。

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

今回のLIVEでは、高群逸枝が、昭和6年(1931年)から昭和33年(1958年)の27年をかけて完成させた、「母系制の研究」「招婿婚の研究」「古代女性史の研究」「封建女性史の研究」「現代女性史の研究」の五部からなる、巨大なライフワークに現れる彼女の女性史理論のエッセンスを抜き出して、女性差別の起源について考察するものです。

note.com/yoshilog/n/n...

今回のLIVEでは、高群逸枝が、昭和6年(1931年)から昭和33年(1958年)の27年をかけて完成させた、「母系制の研究」「招婿婚の研究」「古代女性史の研究」「封建女性史の研究」「現代女性史の研究」の五部からなる、巨大なライフワークに現れる彼女の女性史理論のエッセンスを抜き出して、女性差別の起源について考察するものです。

note.com/yoshilog/n/n...

"高群(たかむれ)逸枝(いつえ)の柳田國男批判以来、婚姻史研究は様々な学問分野から議論百出の呈をなした。結婚決定のあり方や同居家族・居住形態の実像とは、いかなるものだったのか。平安貴族の婚姻儀礼や用語、邸宅伝領などを分析し、婿取婚から嫁取婚への変容過程を実証。高群説の批判的継承を企図し、当該期に家制度の萌芽と緩やかな父系社会への移行を展望する"

服藤早苗 『平安貴族の婚姻』

www.yoshikawa-k.co.jp/book/b101465...

"高群(たかむれ)逸枝(いつえ)の柳田國男批判以来、婚姻史研究は様々な学問分野から議論百出の呈をなした。結婚決定のあり方や同居家族・居住形態の実像とは、いかなるものだったのか。平安貴族の婚姻儀礼や用語、邸宅伝領などを分析し、婿取婚から嫁取婚への変容過程を実証。高群説の批判的継承を企図し、当該期に家制度の萌芽と緩やかな父系社会への移行を展望する"

服藤早苗 『平安貴族の婚姻』

www.yoshikawa-k.co.jp/book/b101465...

amzn.to/3HUBmzU

amzn.to/3HUBmzU

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

「そしてわが国人のひとりひとりーもちろん筆者をもふくめてーに、根強く伝統されているこうした奴隷道徳は、それが国際間の問題として表面化するときに、じつに顕著なマイナスとなって発見されてくる。例えば、征服者となったばあいのわが国人は悪鬼ラセツと化して、相手を奴隷あつかいにしてふみにじるし、被征服者となった場合のわが国人はどうであるか。こんどは自分が徹底的にまで相手の奴隷となって国を売り、家を売り、自分自身をすら売ってしまう傾向がないだろうか。」(高群逸枝『女性の歴史(上)』)

「そしてわが国人のひとりひとりーもちろん筆者をもふくめてーに、根強く伝統されているこうした奴隷道徳は、それが国際間の問題として表面化するときに、じつに顕著なマイナスとなって発見されてくる。例えば、征服者となったばあいのわが国人は悪鬼ラセツと化して、相手を奴隷あつかいにしてふみにじるし、被征服者となった場合のわが国人はどうであるか。こんどは自分が徹底的にまで相手の奴隷となって国を売り、家を売り、自分自身をすら売ってしまう傾向がないだろうか。」(高群逸枝『女性の歴史(上)』)

高群逸枝の『女性の歴史』についてRay of Letters に書き始めたところなので、そちらも参照してほしいが、『女性の歴史』はとても大きなインスピレーションとなった。彼女は、文化人類学、考古学、歴史学、古典文学、神話、伝承などから古今東西の知見を総動員して、人類における女性の位置を人類史の上に跡付けていく。

note.com/yoshilog/n/n...

高群逸枝の『女性の歴史』についてRay of Letters に書き始めたところなので、そちらも参照してほしいが、『女性の歴史』はとても大きなインスピレーションとなった。彼女は、文化人類学、考古学、歴史学、古典文学、神話、伝承などから古今東西の知見を総動員して、人類における女性の位置を人類史の上に跡付けていく。

note.com/yoshilog/n/n...

https://www.amazon.co.jp/dp/4003810619?tag=am

https://www.amazon.co.jp/dp/4003810619?tag=am

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

女性史研究の立場から(女性史研究の立場から) / ノベル化 高群逸枝著

女性史研究の立場から(女性史研究の立場から) / ノベル化 高群逸枝著

①一夫多妻(序列なし)

高群逸枝 - 平安期の一夫多妻論の第一人者。母系社会を主張。

古い本で著作は読めなかったけど、内容は②以降の本で説明あり。

②一夫多妻(序列あり)

園明美 - 王朝摂関期の「妻」たち

服藤早苗 - 平安朝女の生き方

・一夫多妻だけど妻は同列ではなく正妻がいた。ただし正妻の地位は流動的。

・母系社会というより双系社会。

・道長の子供あたりから父系社会になってくる。

③一夫一妻多妾

梅村恵子 - 家族の古代史

工藤重矩 - 源氏物語の結婚

・律令的には中国の一夫一妻多妾制度が日本でも行われていた。

・正妻は結婚時点で決まり流動性なし。正妻以外の妻は妾。

①一夫多妻(序列なし)

高群逸枝 - 平安期の一夫多妻論の第一人者。母系社会を主張。

古い本で著作は読めなかったけど、内容は②以降の本で説明あり。

②一夫多妻(序列あり)

園明美 - 王朝摂関期の「妻」たち

服藤早苗 - 平安朝女の生き方

・一夫多妻だけど妻は同列ではなく正妻がいた。ただし正妻の地位は流動的。

・母系社会というより双系社会。

・道長の子供あたりから父系社会になってくる。

③一夫一妻多妾

梅村恵子 - 家族の古代史

工藤重矩 - 源氏物語の結婚

・律令的には中国の一夫一妻多妾制度が日本でも行われていた。

・正妻は結婚時点で決まり流動性なし。正妻以外の妻は妾。

いま検索したら unlimited で読めるんだ。

www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07S...

いま検索したら unlimited で読めるんだ。

www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07S...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...

5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...