おはよーなの

今日は10月6日、月曜日

中秋の名月なの

「中秋」とは旧暦の8月15日のことで

その夜に見える月を「中秋の名月」と呼ぶの

この風習は唐の時代に始まり

日本では平安貴族たちが池に映る月を愛で、詩や音楽を楽しんだの

実は「中秋の名月」=「満月」とは限らないの

それでも昔の人は、満ちきらない月にも美を見出したの

そこには“わび・さび”や“無常”といった

日本人独特の美意識が息づいているの

欠けてもなお輝く月に、人生の儚さや希望を重ねたのかもしれないの

みなさん今夜くらいはお団子を食べながら夜空を見上げてはどお?

少し欠けている方が満月よりも心の中まで静かに照らしてくれるのかもなの

今日は10月6日、月曜日

中秋の名月なの

「中秋」とは旧暦の8月15日のことで

その夜に見える月を「中秋の名月」と呼ぶの

この風習は唐の時代に始まり

日本では平安貴族たちが池に映る月を愛で、詩や音楽を楽しんだの

実は「中秋の名月」=「満月」とは限らないの

それでも昔の人は、満ちきらない月にも美を見出したの

そこには“わび・さび”や“無常”といった

日本人独特の美意識が息づいているの

欠けてもなお輝く月に、人生の儚さや希望を重ねたのかもしれないの

みなさん今夜くらいはお団子を食べながら夜空を見上げてはどお?

少し欠けている方が満月よりも心の中まで静かに照らしてくれるのかもなの

October 5, 2025 at 9:33 PM

Everybody can reply

3 likes

10月6日は仲秋の名月~酒と月のおはなし

月見の風習は、中国・唐の中秋節(陰暦8月15日)に由来します。奈良時代(8世紀)に遣唐使がもたらしたとされ、宮中行事として定着しました。最初は貴族たちが詩歌を詠み、音楽を奏でる雅な宴でした。そこでは酒も欠かせぬものであり、池に浮かぶ月を眺めながら、盃を交わしたと考えられています。 平安貴族の「観月の宴」 平安時代になると、この風習は宮廷文化の象徴となります。特に有名なのは、池のほとりで舟を浮かべて行う「舟遊び」。盃を水面に浮かべ、流れ着くまでに詩を詠む「曲水の宴」と同じ発想で、杯に映る月を飲むように見立てる「飲月」の美意識が生まれました。…

月見の風習は、中国・唐の中秋節(陰暦8月15日)に由来します。奈良時代(8世紀)に遣唐使がもたらしたとされ、宮中行事として定着しました。最初は貴族たちが詩歌を詠み、音楽を奏でる雅な宴でした。そこでは酒も欠かせぬものであり、池に浮かぶ月を眺めながら、盃を交わしたと考えられています。 平安貴族の「観月の宴」 平安時代になると、この風習は宮廷文化の象徴となります。特に有名なのは、池のほとりで舟を浮かべて行う「舟遊び」。盃を水面に浮かべ、流れ着くまでに詩を詠む「曲水の宴」と同じ発想で、杯に映る月を飲むように見立てる「飲月」の美意識が生まれました。…

10月6日は仲秋の名月~酒と月のおはなし

月見の風習は、中国・唐の中秋節(陰暦8月15日)に由来します。奈良時代(8世紀)に遣唐使がもたらしたとされ、宮中行事として定着しました。最初は貴族たちが詩歌を詠み、音楽を奏でる雅な宴でした。そこでは酒も欠かせぬものであり、池に浮かぶ月を眺めながら、盃を交わしたと考えられています。 平安貴族の「観月の宴」 平安時代になると、この風習は宮廷文化の象徴となります。特に有名なのは、池のほとりで舟を浮かべて行う「舟遊び」。盃を水面に浮かべ、流れ着くまでに詩を詠む「曲水の宴」と同じ発想で、杯に映る月を飲むように見立てる「飲月」の美意識が生まれました。 紫式部や清少納言の随筆にも月見の情景が登場します。単なる宴ではなく、自然と一体化する精神行為として、月と酒は密接に結びついていたのです。 民間へと広がる江戸時代 江戸時代になると、月見は庶民にも広まりました。稲の収穫期にあたることから、収穫祭・豊穣祈願の意味が強くなります。農村では「芋名月」と呼ばれ、里芋・団子・栗・豆・すすきを供えて月を拝みました。月見団子は、稲穂に見立てたすすきとともに供えられ、実りへの感謝を象徴します。このときに飲まれるのが「月見酒」。 現代ではその伝統を受け継ぎ、前年の酒を秋まで熟成させた「秋あがり」や「ひやおろし」を楽しむのが定番となっています。 月見酒のしきたり・作法 月見酒は、月を眺めながらゆっくり酒を味わう行為です。盃に酒を注ぎ、その表面に月を映して飲むという作法がありました。これを「盃中の月」と呼び、古来から詩歌や茶の湯の題材にもなっています。飲むことで「月を体に取り込む」「月の気を受ける」とされ、吉兆の象徴でもありました。 なお、伝統的な月見の供え物には次のような意味があります。 【月見団子】満ちた月を象徴。通常15個を三方に盛る(十五夜にちなむ)。 【すすき】稲穂の代わり、神を招く依代(よりしろ)。 【里芋・栗・豆】秋の収穫への感謝。「芋名月」の名の由来。 【清酒】神々へのお供え。豊作祈願と感謝の象徴。 これらを縁側や窓辺、月の見える場所に供え、家族で月を眺めながら酒を酌み交わすのが伝統的な形です。 現代に生きる月見酒 近年は、酒蔵や観光地で「観月会」や「月見の宴」が復活しています。京都では、ライトアップされた夜空の下で日本酒を味わう催しが人気を集めています。また、酒造も「満月仕込み」や「月光」など、月をテーマにした限定酒を販売し、古の風習を現代の感性で再解釈しています。 デジタル時代になっても、月を眺めながら静かに盃を傾ける時間には、どこか懐かしい安らぎがあります。月見酒は、自然と人、神と生活をつなぐ文化的な儀礼として、今も日本人の心の中に息づいているのです。

news.bish300.com

October 5, 2025 at 9:31 AM

Everybody can reply

🔜 美の壺 選「平安の美」

📺Eテレ 🕠[2025年09月08日(月) 午前5:55~午前6:25] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

📺Eテレ 🕠[2025年09月08日(月) 午前5:55~午前6:25] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

「平安の美」 - 美の壺

みやびな王朝文化が花開いた平安時代▽和歌とともに生まれた「かな書」の魅力とは?▽「かな書」の発展を支えた装飾料紙。千年の時を超えて受け継がれる職人の技▽貴族の男性をとりこにした平安装束のファッション▽「源氏物語」に描かれた平安装束の色の秘密。▽末法の世に阿弥陀(あみだ)への信仰が生み出した「阿弥陀(あみだ)三尊来迎図」。そして現世に現れた浄土、毛越寺(もうつうじ)庭園の秘密とは?<File621>

www.nhk.jp

September 7, 2025 at 8:26 PM

Everybody can reply

なんとなくEテレつけてたら平安時代の美意識みたいなのやってて極楽浄土に憧れてたみたいな、あればいいけどないよね極楽とか思ってるうちに芥川龍之介の地獄変思い出したり、芥川本人は死ぬ時に極楽も地獄も信じてなかっただろうなとか思ったりした。

August 31, 2025 at 2:50 PM

Everybody can reply

🔜 美の壺 選「平安の美」

📺Eテレ 🕚[2025年08月31日(日) 23:00~23:30] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

📺Eテレ 🕚[2025年08月31日(日) 23:00~23:30] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

美の壺

器から家具・着物・料理・建築に至るまで、暮らしを彩ってきたさまざまなモノに「美」を見いだす鑑賞マニュアル番組。それぞれのアイテムの選び方や鑑賞法を、3つの「ツボ」に絞って紹介。古今東西の美しいものの魅力を、極上の4K映像とジャズのBGMで、贅沢・知的にお伝えします。

www.nhk.jp

August 31, 2025 at 1:03 PM

Everybody can reply

極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識@五島美術館

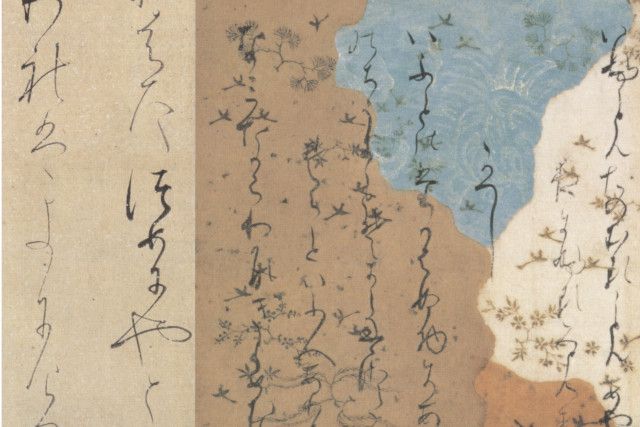

最終日だったので午後の遅い時間に行ったのですが、それでもかなりの混雑。極上と謳うだけあり古筆の名品がズラリと並び、皆さんメモを取ったり、真剣に鑑賞されていて、書の人気を痛感(ほぼ牛歩…)。

書はなかなか読めませんが、シャープな筆運びや墨の濃淡、流麗な散らし書きなど仮名の書の魅力を堪能。いくつもの色の染紙や唐紙を破り継ぎした「石山切(伊勢集)」など料紙装飾の美しさにも見惚れました。副題に「教養と美意識」とあるとおり、意識高い系な平安貴族の雅やかな嗜みと美しさの追求、そして王朝文化の格調の高い世界には驚くばかりです。(会期終了)

最終日だったので午後の遅い時間に行ったのですが、それでもかなりの混雑。極上と謳うだけあり古筆の名品がズラリと並び、皆さんメモを取ったり、真剣に鑑賞されていて、書の人気を痛感(ほぼ牛歩…)。

書はなかなか読めませんが、シャープな筆運びや墨の濃淡、流麗な散らし書きなど仮名の書の魅力を堪能。いくつもの色の染紙や唐紙を破り継ぎした「石山切(伊勢集)」など料紙装飾の美しさにも見惚れました。副題に「教養と美意識」とあるとおり、意識高い系な平安貴族の雅やかな嗜みと美しさの追求、そして王朝文化の格調の高い世界には驚くばかりです。(会期終了)

August 6, 2025 at 2:26 PM

Everybody can reply

9 likes

【8月3日まで】平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―@五島美術館

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

現在の展覧会・イベント | 公益財団法人 五島美術館

五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館です。このページは五島美術館の現在の展覧会・イベントのページです。

www.gotoh-museum.or.jp

August 2, 2025 at 4:09 AM

Everybody can reply

3 likes

【8月3日まで】平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―@五島美術館

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

現在の展覧会・イベント | 公益財団法人 五島美術館

五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館です。このページは五島美術館の現在の展覧会・イベントのページです。

www.gotoh-museum.or.jp

July 26, 2025 at 12:46 AM

Everybody can reply

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

平安書道研究会900回記念特別展「極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」(https://www.gotoh-museum.or.jp/event/open/)公式図録!

会場の #五島美術館 ミュージアムショップでもご購入いただけます!展示とともにぜひお楽しみください✨

平安書道研究会900回記念特別展「極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」(https://www.gotoh-museum.or.jp/event/open/)公式図録!

会場の #五島美術館 ミュージアムショップでもご購入いただけます!展示とともにぜひお楽しみください✨

July 17, 2025 at 3:45 AM

Everybody can reply

2 reposts

1 quotes

1 likes

午後は、上野毛・五島美術館へ。

現在 開催中の展覧会を見学。

平安書道研究会 900回記念特別展

極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識

2025年6月24日(火)~ 8月3日(日)

現在 開催中の展覧会を見学。

平安書道研究会 900回記念特別展

極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識

2025年6月24日(火)~ 8月3日(日)

June 29, 2025 at 1:41 PM

Everybody can reply

2 likes

【6月24日より】平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―@五島美術館

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

2025年6月24日(火)~8月3日(日)

www.gotoh-museum.or.jp/event/open/

現在の展覧会・イベント | 公益財団法人 五島美術館

五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館です。このページは五島美術館の現在の展覧会・イベントのページです。

www.gotoh-museum.or.jp

June 28, 2025 at 4:33 AM

Everybody can reply

#五島美術館 「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」( gotoh-museum.or.jp/event/next/ )6月23日、内覧会へ行って参りました。

本展覧会の公式図録を弊社にて制作しました。

編集作業中にゲラ上で見ていた書の実物を間近で拝見する機会をいただきまして感謝しております!

本展覧会の公式図録を弊社にて制作しました。

編集作業中にゲラ上で見ていた書の実物を間近で拝見する機会をいただきまして感謝しております!

June 26, 2025 at 9:57 AM

Everybody can reply

3 reposts

5 likes

【 #新刊 紹介📢】

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

書芸文化院「春敬記念書道文庫」そして五島美術館が収蔵する平安時代に書かれた仮名や料紙の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介。

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

書芸文化院「春敬記念書道文庫」そして五島美術館が収蔵する平安時代に書かれた仮名や料紙の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介。

June 24, 2025 at 3:08 AM

Everybody can reply

4 reposts

1 quotes

5 likes

平安書道研究会900回記念特別展【極上の仮名】王朝貴族の教養と美意識 | 游墨舎ちゃんねる https://u-boku.net/exhibition/gotohm2025-kana/

極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識

6月24日(火)~8月3日(日)五島美術館

書家で日本書跡の研究者であった飯島春敬の収集品をおさめた「春敬記念書道文庫」と五島美術館所蔵…

極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識

6月24日(火)~8月3日(日)五島美術館

書家で日本書跡の研究者であった飯島春敬の収集品をおさめた「春敬記念書道文庫」と五島美術館所蔵…

平安書道研究会900回記念特別展【極上の仮名】王朝貴族の教養と美意識 | 游墨舎ちゃんねる

五島美術館にて6月24日から行われる「極上の仮名」展。同館所蔵品と、書芸文化院「春敬記念書道文庫」の名品が集合。記念講演会も開催される。

u-boku.net

June 12, 2025 at 4:27 AM

Everybody can reply

【6月24日~8月3日|上野毛】【プレビュー】「極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」 五島美術館 平安時代の典雅な名筆約100件を一挙公開

artexhibition.jp/topics/news/...

artexhibition.jp/topics/news/...

【プレビュー】「極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」 五島美術館で6月24日から 平安時代の典雅な名筆約100件を一挙公開

五島美術館(東京都世田谷区)で「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」が6月24日から開催されます。 書家であり日本書跡の研究者であった飯島春敬しゅんけい(1906~96年)が、蒐集品を

artexhibition.jp

June 8, 2025 at 10:39 AM

Everybody can reply

1 reposts

2 likes

本書は、6月24日から #五島美術館 で始まる「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」(gotoh-museum.or.jp/event/next/ )の公式図録です✨

【 #近刊 紹介📢】

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

流麗な仮名、美しい装飾料紙―王朝貴族の愛した美の共鳴

平安時代に書かれた #仮名 や #料紙 の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介!

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

流麗な仮名、美しい装飾料紙―王朝貴族の愛した美の共鳴

平安時代に書かれた #仮名 や #料紙 の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介!

June 6, 2025 at 3:15 AM

Everybody can reply

1 reposts

2 likes

【 #近刊 紹介📢】

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

流麗な仮名、美しい装飾料紙―王朝貴族の愛した美の共鳴

平安時代に書かれた #仮名 や #料紙 の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介!

五島美術館編『極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識』(bensei.jp/index.php?ma...)

流麗な仮名、美しい装飾料紙―王朝貴族の愛した美の共鳴

平安時代に書かれた #仮名 や #料紙 の美しさを追求した名品、日本書跡の淵源である明・清時代の中国書跡や拓本の重要作品をフルカラーで紹介!

June 6, 2025 at 3:11 AM

Everybody can reply

3 reposts

1 quotes

3 likes

【5組10名限定】五島美術館「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」招待券プレゼント – 美術展ナビ artexhibition.jp/topics/event...

【5組10名限定】五島美術館「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」招待券プレゼント

五島美術館(東京・世田谷)で6月24日(火)から開催する「平安書道研究会900回記念特別展 極上の仮名―王朝貴族の教養と美意識―」。美術展ナビでは、この展覧会に5組10名をご招待。 *申し込みは6月10日(火)まで。 当

artexhibition.jp

June 4, 2025 at 12:24 AM

Everybody can reply

3 reposts

6 likes

たぶん日本では、「何もしなくていい」がガチで女の幸福なんだろうな〜と、お金のことも生活のことも夫や侍女がするから美しく着飾って暇を持て余すこと、平安貴族の女性たちの美意識から脈々と引き継がれているのかな〜とか感じて面白かった 見当違いかも知れないけど

June 1, 2025 at 1:51 AM

Everybody can reply

私令和平成基準非モテ、平安基準ならモテモテ顔の人種なんですが モテモテの顔の人見ると「うおっ美意識高い!すごい!痺れる憧れる!!!!」しか言うこと無いんすよね。羨ましくないといえば嘘になりますが、その人たちは美しくなるために努力してるのを知ってるのでそういう意味でも凄いな~って思うですよ!

May 25, 2025 at 6:02 PM

Everybody can reply

2 likes

自分へ。次回関西出張時には忘れずに見てくること。

◆MIHO MUSEUM「うつくしきかな―平安の美と王朝文化へのあこがれ― 古筆の名帖 ひぐらし帖公開」

www.miho.jp/exhibition/s...

◆大和文華館「特別展 没後50年 矢代幸雄と大和文華館 ―芸術を愛する喜び―」

www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yama...

※2025年古筆リレー

根津「古筆切 わかちあう名筆の美」(終了)→MIHO「うつくしきかな」(開催中)→ 五島美術館「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」(6/24〜)

◆MIHO MUSEUM「うつくしきかな―平安の美と王朝文化へのあこがれ― 古筆の名帖 ひぐらし帖公開」

www.miho.jp/exhibition/s...

◆大和文華館「特別展 没後50年 矢代幸雄と大和文華館 ―芸術を愛する喜び―」

www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yama...

※2025年古筆リレー

根津「古筆切 わかちあう名筆の美」(終了)→MIHO「うつくしきかな」(開催中)→ 五島美術館「極上の仮名 王朝貴族の教養と美意識」(6/24〜)

うつくしきかな―平安の美と王朝文化へのあこがれ― – MIHO MUSEUM

www.miho.jp

April 26, 2025 at 12:54 AM

Everybody can reply

7 reposts

31 likes

🔜 美の壺「平安の美」[再]

📺BS1 🕢[2025年04月19日(土) 午前7:30~午前8:00] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

📺BS1 🕢[2025年04月19日(土) 午前7:30~午前8:00] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

「平安の美」 - 美の壺

みやびな王朝文化が花開いた平安時代▽和歌とともに生まれた「かな書」の魅力とは?▽「かな書」の発展を支えた装飾料紙。千年の時を超えて受け継がれる職人の技▽貴族の男性をとりこにした平安装束のファッション▽「源氏物語」に描かれた平安装束の色の秘密。▽末法の世に阿弥陀(あみだ)への信仰が生み出した「阿弥陀(あみだ)三尊来迎図」。そして、現世に現れた浄土、毛越寺(もうつじ)庭園の秘密とは?<File621>

www.nhk.jp

April 18, 2025 at 10:44 PM

Everybody can reply

🔜 美の壺「平安の美」[再]

📺BS1 🕛[2025年04月18日(金) 12:00~12:30] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

📺BS1 🕛[2025年04月18日(金) 12:00~12:30] 30分

みやびな王朝文化が花開いた平安時代。和歌と共に発展した「かな書」。「かさね色目」で美的センスを競った平安装束。浄土信仰が生んだ芸術から平安の美意識の源泉に迫る。

「平安の美」 - 美の壺

みやびな王朝文化が花開いた平安時代▽和歌とともに生まれた「かな書」の魅力とは?▽「かな書」の発展を支えた装飾料紙。千年の時を超えて受け継がれる職人の技▽貴族の男性をとりこにした平安装束のファッション▽「源氏物語」に描かれた平安装束の色の秘密。▽末法の世に阿弥陀(あみだ)への信仰が生み出した「阿弥陀(あみだ)三尊来迎図」。そして、現世に現れた浄土、毛越寺(もうつじ)庭園の秘密とは?<File621>

www.nhk.jp

April 18, 2025 at 2:00 AM

Everybody can reply