KT

@ktworldhistory.bsky.social

知識構成型ジグソー法の世界史授業を発信しています。公民としての資質・能力の育成を目指す世界史授業について勉強中。

高大連携歴史教育研究会第二部会所属。

主な執筆等は以下のツイを参照。

https://bsky.app/profile/ktworldhistory.bsky.social/post/3kky5vuigxs2r

高大連携歴史教育研究会第二部会所属。

主な執筆等は以下のツイを参照。

https://bsky.app/profile/ktworldhistory.bsky.social/post/3kky5vuigxs2r

最後の時間は発表。全員が全員に向けて発表できればそれが一番良いのだが、その時間はない。またプレゼン力を鍛えることが歴史科目の目標であるわけでもない。8人発表、残り32人が自由に席移動、これを5セット行う。質疑応答も行わせる。

「私はもともと差別する側の考えを持っていたが、この本を読んで……」といった探究をした生徒が、差別を肯定する立場からの質疑に対して、論理的に差別や差別を肯定する側の意見の問題点を指摘していた姿も見られた。その意味で、ESDを実践できたのではないかと思う。

「私はもともと差別する側の考えを持っていたが、この本を読んで……」といった探究をした生徒が、差別を肯定する立場からの質疑に対して、論理的に差別や差別を肯定する側の意見の問題点を指摘していた姿も見られた。その意味で、ESDを実践できたのではないかと思う。

May 24, 2025 at 2:14 PM

最後の時間は発表。全員が全員に向けて発表できればそれが一番良いのだが、その時間はない。またプレゼン力を鍛えることが歴史科目の目標であるわけでもない。8人発表、残り32人が自由に席移動、これを5セット行う。質疑応答も行わせる。

「私はもともと差別する側の考えを持っていたが、この本を読んで……」といった探究をした生徒が、差別を肯定する立場からの質疑に対して、論理的に差別や差別を肯定する側の意見の問題点を指摘していた姿も見られた。その意味で、ESDを実践できたのではないかと思う。

「私はもともと差別する側の考えを持っていたが、この本を読んで……」といった探究をした生徒が、差別を肯定する立場からの質疑に対して、論理的に差別や差別を肯定する側の意見の問題点を指摘していた姿も見られた。その意味で、ESDを実践できたのではないかと思う。

4時間目以降は、生徒はルーブリックに基づいて探究を深める。授業者は毎時間一人ひとりにフィードバックする。学習指導要領に書かれている通り、「この主題ならば、あなたは〇〇と●●を調べると良い」と支援するのが教師であるらしい。専門性が高く求められるが、生徒任せにせず徹底的に支援するのが高校の「探究」である。大学の研究とは異なるのだ。

生徒の探究の方向性をつぶさに見取りながら、お勧めの本(私物含む)を用意する。『ジェンダーから見た世界史』は重宝した。また教科書や授業プリントも復習する箇所を示す。ウーマン・リブ、オスマン帝国のミッレト、排日移民法など複数の教科書を提示して読ませた。

生徒の探究の方向性をつぶさに見取りながら、お勧めの本(私物含む)を用意する。『ジェンダーから見た世界史』は重宝した。また教科書や授業プリントも復習する箇所を示す。ウーマン・リブ、オスマン帝国のミッレト、排日移民法など複数の教科書を提示して読ませた。

May 24, 2025 at 2:14 PM

4時間目以降は、生徒はルーブリックに基づいて探究を深める。授業者は毎時間一人ひとりにフィードバックする。学習指導要領に書かれている通り、「この主題ならば、あなたは〇〇と●●を調べると良い」と支援するのが教師であるらしい。専門性が高く求められるが、生徒任せにせず徹底的に支援するのが高校の「探究」である。大学の研究とは異なるのだ。

生徒の探究の方向性をつぶさに見取りながら、お勧めの本(私物含む)を用意する。『ジェンダーから見た世界史』は重宝した。また教科書や授業プリントも復習する箇所を示す。ウーマン・リブ、オスマン帝国のミッレト、排日移民法など複数の教科書を提示して読ませた。

生徒の探究の方向性をつぶさに見取りながら、お勧めの本(私物含む)を用意する。『ジェンダーから見た世界史』は重宝した。また教科書や授業プリントも復習する箇所を示す。ウーマン・リブ、オスマン帝国のミッレト、排日移民法など複数の教科書を提示して読ませた。

3時間目、「あらまし読み」をする。これは1時間かけて一冊を分析読みするワークである(https://www.aramashi.online/)。司書の先生がファシリテーターをして下さった。この学習で、2時間目に設定した主題に関連する新書を1冊丁寧に分析読みする。これが探究の第一歩となる。

「あらまし読み」によって生徒の探究はぐっと深まっていく。『おひめさまとジェンダー』から性差にもとづく規範意識を歴史的に探究する生徒、『日本にレイシズムがあることを知っていますか』からアパルトヘイトに焦点を当てて探究する生徒など。

「あらまし読み」によって生徒の探究はぐっと深まっていく。『おひめさまとジェンダー』から性差にもとづく規範意識を歴史的に探究する生徒、『日本にレイシズムがあることを知っていますか』からアパルトヘイトに焦点を当てて探究する生徒など。

May 24, 2025 at 2:14 PM

3時間目、「あらまし読み」をする。これは1時間かけて一冊を分析読みするワークである(https://www.aramashi.online/)。司書の先生がファシリテーターをして下さった。この学習で、2時間目に設定した主題に関連する新書を1冊丁寧に分析読みする。これが探究の第一歩となる。

「あらまし読み」によって生徒の探究はぐっと深まっていく。『おひめさまとジェンダー』から性差にもとづく規範意識を歴史的に探究する生徒、『日本にレイシズムがあることを知っていますか』からアパルトヘイトに焦点を当てて探究する生徒など。

「あらまし読み」によって生徒の探究はぐっと深まっていく。『おひめさまとジェンダー』から性差にもとづく規範意識を歴史的に探究する生徒、『日本にレイシズムがあることを知っていますか』からアパルトヘイトに焦点を当てて探究する生徒など。

2時間目、探究の主題を暫定的に決めさせる。何に関心があるのか、何を探究したいのか、どの現代的な諸課題を重く受け止めているのか。「点検読書」で3冊を分析読みし、また席移動のたびに「表紙」を眺めている。これらの学習体験によって、生徒が設定する主題は卑近なものではなく、持続可能社会の実現につながる課題と大きく関わるようになる。

生徒の学習の記録はすべてGoogleForms(デジタル単元学習シート)」に書かせるため、授業者は一人ひとりにフィードバックを行い、学習の改善につなげる。なかには基本的人権を蔑ろにした主題を設定する生徒もいるので、ここで授業者の介入が必要不可欠となる。

生徒の学習の記録はすべてGoogleForms(デジタル単元学習シート)」に書かせるため、授業者は一人ひとりにフィードバックを行い、学習の改善につなげる。なかには基本的人権を蔑ろにした主題を設定する生徒もいるので、ここで授業者の介入が必要不可欠となる。

May 24, 2025 at 2:14 PM

2時間目、探究の主題を暫定的に決めさせる。何に関心があるのか、何を探究したいのか、どの現代的な諸課題を重く受け止めているのか。「点検読書」で3冊を分析読みし、また席移動のたびに「表紙」を眺めている。これらの学習体験によって、生徒が設定する主題は卑近なものではなく、持続可能社会の実現につながる課題と大きく関わるようになる。

生徒の学習の記録はすべてGoogleForms(デジタル単元学習シート)」に書かせるため、授業者は一人ひとりにフィードバックを行い、学習の改善につなげる。なかには基本的人権を蔑ろにした主題を設定する生徒もいるので、ここで授業者の介入が必要不可欠となる。

生徒の学習の記録はすべてGoogleForms(デジタル単元学習シート)」に書かせるため、授業者は一人ひとりにフィードバックを行い、学習の改善につなげる。なかには基本的人権を蔑ろにした主題を設定する生徒もいるので、ここで授業者の介入が必要不可欠となる。

「点検読書」では、7つほどのテーマをこちらが設定し、1つのテーブルにそのテーマに関連する本を10冊ほど並べる。テーマは、経済格差、紛争、人種主義、ジェンダー、移民・難民、マイノリティ、原子力、歴史意識、などである。本は、司書の先生のお知恵も頂きながら選定する。これによって、授業者だけではアクセスできない分野も生徒に示すことができる。

生徒は好きなテーブルにつき、目次・序章・後書き・奥付を”分析読み”して、キーワードを抽出して感想を述べるワークを行う。これを1セットとし、席替えさせて、合計3セット(3テーマ)行う。生徒は、ヘイトクライム、障害者差別、中国残留孤児、などのキーワードなどに出会う。

生徒は好きなテーブルにつき、目次・序章・後書き・奥付を”分析読み”して、キーワードを抽出して感想を述べるワークを行う。これを1セットとし、席替えさせて、合計3セット(3テーマ)行う。生徒は、ヘイトクライム、障害者差別、中国残留孤児、などのキーワードなどに出会う。

May 24, 2025 at 2:14 PM

「点検読書」では、7つほどのテーマをこちらが設定し、1つのテーブルにそのテーマに関連する本を10冊ほど並べる。テーマは、経済格差、紛争、人種主義、ジェンダー、移民・難民、マイノリティ、原子力、歴史意識、などである。本は、司書の先生のお知恵も頂きながら選定する。これによって、授業者だけではアクセスできない分野も生徒に示すことができる。

生徒は好きなテーブルにつき、目次・序章・後書き・奥付を”分析読み”して、キーワードを抽出して感想を述べるワークを行う。これを1セットとし、席替えさせて、合計3セット(3テーマ)行う。生徒は、ヘイトクライム、障害者差別、中国残留孤児、などのキーワードなどに出会う。

生徒は好きなテーブルにつき、目次・序章・後書き・奥付を”分析読み”して、キーワードを抽出して感想を述べるワークを行う。これを1セットとし、席替えさせて、合計3セット(3テーマ)行う。生徒は、ヘイトクライム、障害者差別、中国残留孤児、などのキーワードなどに出会う。

歴史科目における私の悩みは、生徒は現代的な諸課題を知らない、というものであった。新課程初年度、生徒に主題を設定させようとしても「賃金が低くて~など、ある意味「自分事」でしかないものを選ぶことが分かった。現代的な諸課題、地球世界の課題を考察するためには、持続可能な社会の実現を目指す視点が必要不可欠である。この点については、ESD教育を参照したい。そこで、学校図書館と連携し、新書などの本を通じて現代的な諸課題に触れることのできる「点検読書」を探究の導入に行うことにした。

May 24, 2025 at 2:14 PM

歴史科目における私の悩みは、生徒は現代的な諸課題を知らない、というものであった。新課程初年度、生徒に主題を設定させようとしても「賃金が低くて~など、ある意味「自分事」でしかないものを選ぶことが分かった。現代的な諸課題、地球世界の課題を考察するためには、持続可能な社会の実現を目指す視点が必要不可欠である。この点については、ESD教育を参照したい。そこで、学校図書館と連携し、新書などの本を通じて現代的な諸課題に触れることのできる「点検読書」を探究の導入に行うことにした。

拙著が発刊されました。この本からKCJを活用した歴史授業の実践研究が深まり、また歴史教育におけるKCJへの批判が生まれ、さらなる歴史教育の刷新につながればと思います。

『歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化』

amzn.asia/d/eLTSwqq

『歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化』

amzn.asia/d/eLTSwqq

Amazon.co.jp: 歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化 : 武井 寛太: Japanese Books

Amazon.co.jp: 歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化 : 武井 寛太: Japanese Books

amzn.asia

October 21, 2024 at 11:04 AM

拙著が発刊されました。この本からKCJを活用した歴史授業の実践研究が深まり、また歴史教育におけるKCJへの批判が生まれ、さらなる歴史教育の刷新につながればと思います。

『歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化』

amzn.asia/d/eLTSwqq

『歴史総合・日本史探究・世界史探究の授業を実践するためのヒント: ジグソー法による指導と評価の一体化』

amzn.asia/d/eLTSwqq

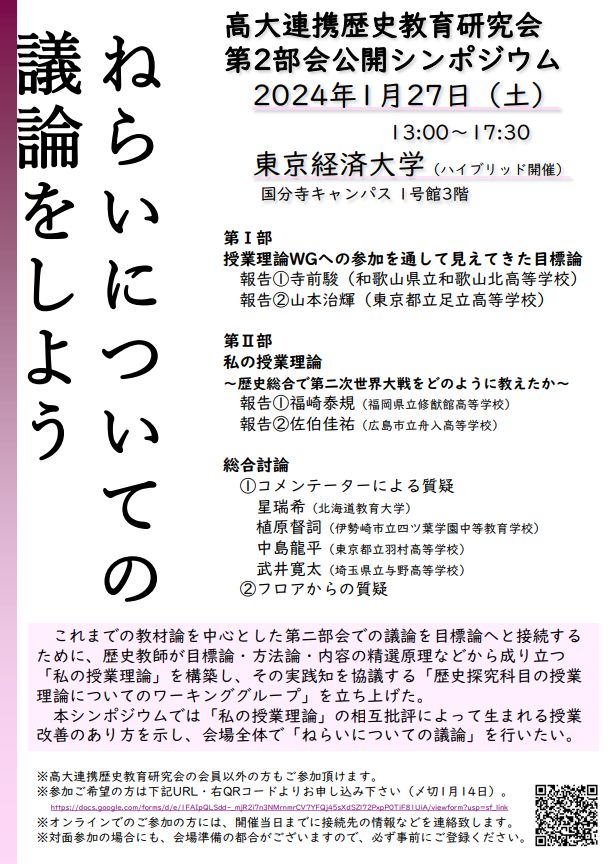

高大連携歴史教育研究会第2部会公開シンポジウム「ねらいについての議論をしよう」を企画運営の中心として開催いたしました。(2024年1月27)

当日は「なぜ◯◯高校の生徒に、その目標で、その学習内容を、その方法で教えたのか」を協議し、報告者・参加者双方の授業改善につなげることができました。この成果と課題を踏まえて、24年度の「授業理論WG」を始動させます。

当日は「なぜ◯◯高校の生徒に、その目標で、その学習内容を、その方法で教えたのか」を協議し、報告者・参加者双方の授業改善につなげることができました。この成果と課題を踏まえて、24年度の「授業理論WG」を始動させます。

March 3, 2024 at 1:38 PM

高大連携歴史教育研究会第2部会公開シンポジウム「ねらいについての議論をしよう」を企画運営の中心として開催いたしました。(2024年1月27)

当日は「なぜ◯◯高校の生徒に、その目標で、その学習内容を、その方法で教えたのか」を協議し、報告者・参加者双方の授業改善につなげることができました。この成果と課題を踏まえて、24年度の「授業理論WG」を始動させます。

当日は「なぜ◯◯高校の生徒に、その目標で、その学習内容を、その方法で教えたのか」を協議し、報告者・参加者双方の授業改善につなげることができました。この成果と課題を踏まえて、24年度の「授業理論WG」を始動させます。

『歴史PRESS』(12,山川出版社,2023)に拙稿「概念的理解の習得をめざす知識構成型ジグソー法 ー 構成主義と『指導と評価の一体化』」が掲載されました。(2023年2月)

Twitterを通じて知識構成型ジグソー法(KCJ)が社会科に広く普及されたと自負していますが、その理論が伝わっておらず形だけが拡散していった状況に危機感を抱き、紙面にて学習科学の知見をコンパクトにまとめて紹介させて頂きました。

www.yamakawa.co.jp/yhp

Twitterを通じて知識構成型ジグソー法(KCJ)が社会科に広く普及されたと自負していますが、その理論が伝わっておらず形だけが拡散していった状況に危機感を抱き、紙面にて学習科学の知見をコンパクトにまとめて紹介させて頂きました。

www.yamakawa.co.jp/yhp

March 3, 2024 at 1:37 PM

『歴史PRESS』(12,山川出版社,2023)に拙稿「概念的理解の習得をめざす知識構成型ジグソー法 ー 構成主義と『指導と評価の一体化』」が掲載されました。(2023年2月)

Twitterを通じて知識構成型ジグソー法(KCJ)が社会科に広く普及されたと自負していますが、その理論が伝わっておらず形だけが拡散していった状況に危機感を抱き、紙面にて学習科学の知見をコンパクトにまとめて紹介させて頂きました。

www.yamakawa.co.jp/yhp

Twitterを通じて知識構成型ジグソー法(KCJ)が社会科に広く普及されたと自負していますが、その理論が伝わっておらず形だけが拡散していった状況に危機感を抱き、紙面にて学習科学の知見をコンパクトにまとめて紹介させて頂きました。

www.yamakawa.co.jp/yhp

CoREF「自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト協調が生む学びの多様性 第12集 ―一人ひとりの語りで描く学びの軌跡と未来―」の実践者の声として「学びの事実からはじめる知識構成型ジグソー法のアレンジ」を寄稿しました。(2022年3月)

いわゆる「足し算ジグソー」で3つの視点を足す教材よりも、3つの視点によって概念化する事例を3つ用意してそれぞれエキスパート資料にし、ジグソー活動・クロストーク・+α課題+ポスト記述で何度も概念化させたブラッシュアップ教材の方が成果が高いことを示しました。

ni-coref.or.jp/archives/19055

いわゆる「足し算ジグソー」で3つの視点を足す教材よりも、3つの視点によって概念化する事例を3つ用意してそれぞれエキスパート資料にし、ジグソー活動・クロストーク・+α課題+ポスト記述で何度も概念化させたブラッシュアップ教材の方が成果が高いことを示しました。

ni-coref.or.jp/archives/19055

March 3, 2024 at 1:33 PM

CoREF「自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト協調が生む学びの多様性 第12集 ―一人ひとりの語りで描く学びの軌跡と未来―」の実践者の声として「学びの事実からはじめる知識構成型ジグソー法のアレンジ」を寄稿しました。(2022年3月)

いわゆる「足し算ジグソー」で3つの視点を足す教材よりも、3つの視点によって概念化する事例を3つ用意してそれぞれエキスパート資料にし、ジグソー活動・クロストーク・+α課題+ポスト記述で何度も概念化させたブラッシュアップ教材の方が成果が高いことを示しました。

ni-coref.or.jp/archives/19055

いわゆる「足し算ジグソー」で3つの視点を足す教材よりも、3つの視点によって概念化する事例を3つ用意してそれぞれエキスパート資料にし、ジグソー活動・クロストーク・+α課題+ポスト記述で何度も概念化させたブラッシュアップ教材の方が成果が高いことを示しました。

ni-coref.or.jp/archives/19055

高大連携歴史教育研究会第4部会「共通テスト歴史系科目『試作問題』と高校歴史教育『報告』」で、「共通テスト(世探)は「中学国語問題」なのか?~どんな生徒だと『解きやすい』のか~」の題で発表しました。(2022年12月26日)

A問題・B問題・C問題という3つの評価問題を紹介して「歴史科目でC問題は作成できない」ことを前提におくとともに、「中学国語」と揶揄される資料問題は世界史を体系的に理解している生徒(スキーマを持つ生徒)が「トップダウン処理」を行うことによって素早く的確に読め解けるのではないかと提起しました。

A問題・B問題・C問題という3つの評価問題を紹介して「歴史科目でC問題は作成できない」ことを前提におくとともに、「中学国語」と揶揄される資料問題は世界史を体系的に理解している生徒(スキーマを持つ生徒)が「トップダウン処理」を行うことによって素早く的確に読め解けるのではないかと提起しました。

March 3, 2024 at 1:30 PM

高大連携歴史教育研究会第4部会「共通テスト歴史系科目『試作問題』と高校歴史教育『報告』」で、「共通テスト(世探)は「中学国語問題」なのか?~どんな生徒だと『解きやすい』のか~」の題で発表しました。(2022年12月26日)

A問題・B問題・C問題という3つの評価問題を紹介して「歴史科目でC問題は作成できない」ことを前提におくとともに、「中学国語」と揶揄される資料問題は世界史を体系的に理解している生徒(スキーマを持つ生徒)が「トップダウン処理」を行うことによって素早く的確に読め解けるのではないかと提起しました。

A問題・B問題・C問題という3つの評価問題を紹介して「歴史科目でC問題は作成できない」ことを前提におくとともに、「中学国語」と揶揄される資料問題は世界史を体系的に理解している生徒(スキーマを持つ生徒)が「トップダウン処理」を行うことによって素早く的確に読め解けるのではないかと提起しました。

高大連携歴史教育研究会第8回大会」で公募パネル「知識構成型ジグソー法では何ができて何ができないのか―実用主義の視点を取り入れてー」を開きました。(2022年7月31年)

KCJという(社会)構成主義と渡部竜也が提唱する実用主義が必ずしも相反する属性に分かれるものではなく、構成主義の学びの中に実用主義と非実用主義があることを示したうえで、実用主義の再検討も視野に入れながら、公民としての資質・能力の育成につながるKCJの可能性を提案しました。

KCJという(社会)構成主義と渡部竜也が提唱する実用主義が必ずしも相反する属性に分かれるものではなく、構成主義の学びの中に実用主義と非実用主義があることを示したうえで、実用主義の再検討も視野に入れながら、公民としての資質・能力の育成につながるKCJの可能性を提案しました。

March 3, 2024 at 1:22 PM

高大連携歴史教育研究会第8回大会」で公募パネル「知識構成型ジグソー法では何ができて何ができないのか―実用主義の視点を取り入れてー」を開きました。(2022年7月31年)

KCJという(社会)構成主義と渡部竜也が提唱する実用主義が必ずしも相反する属性に分かれるものではなく、構成主義の学びの中に実用主義と非実用主義があることを示したうえで、実用主義の再検討も視野に入れながら、公民としての資質・能力の育成につながるKCJの可能性を提案しました。

KCJという(社会)構成主義と渡部竜也が提唱する実用主義が必ずしも相反する属性に分かれるものではなく、構成主義の学びの中に実用主義と非実用主義があることを示したうえで、実用主義の再検討も視野に入れながら、公民としての資質・能力の育成につながるKCJの可能性を提案しました。

さらに「何を習得させるか」という目標論で板書・ノートorスライド・プリントの二項対立を検討した方が良い。教科書の太字の用語を覚えさせることが目標であるならば、前者の方が、やたら口頭による知識量を増やしただけの後者よりも定着が高いのであれば、前者にすべきだろう。しかし管見の限り、後者でスピード感を持って授業をしている教員の目標は、余った時間を「対話的な学び」に充てて、概念の獲得、学び方の学びの習得、問題解決能力の向上などを図っている。こうした授業目標を掲げた時、先の二項対立に意味があるとは思えない。

March 3, 2024 at 1:01 PM

さらに「何を習得させるか」という目標論で板書・ノートorスライド・プリントの二項対立を検討した方が良い。教科書の太字の用語を覚えさせることが目標であるならば、前者の方が、やたら口頭による知識量を増やしただけの後者よりも定着が高いのであれば、前者にすべきだろう。しかし管見の限り、後者でスピード感を持って授業をしている教員の目標は、余った時間を「対話的な学び」に充てて、概念の獲得、学び方の学びの習得、問題解決能力の向上などを図っている。こうした授業目標を掲げた時、先の二項対立に意味があるとは思えない。

島村 圭一・永松 靖典編『問いでつくる歴史総合・日本史探究・世界史探究―歴史的思考力を鍛える授業実践―』に拙稿「学習科学の知見を踏まえた単元構成 ―「国際秩序の変化や大衆化と私たち」―」を掲載いただきました。(2021年9月)

toho.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/i...

toho.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/i...

February 9, 2024 at 11:10 AM

島村 圭一・永松 靖典編『問いでつくる歴史総合・日本史探究・世界史探究―歴史的思考力を鍛える授業実践―』に拙稿「学習科学の知見を踏まえた単元構成 ―「国際秩序の変化や大衆化と私たち」―」を掲載いただきました。(2021年9月)

toho.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/i...

toho.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/i...