◆営業情報 https://x.com/irusubunko ◆本の話 http://instagram.com/irusubunko/

作/パット・ハッチンス

訳/田中信彦

(ほるぷ出版、2006年新版)

屋根裏部屋で時計を見つけたヒギンスさんは、その時計が正しいかどうかを調べるために、もう一つ時計を買ってきます。でも別々の部屋に置いた二つの時計の針は同じ時間を指しません。ヒギンスさんはまた別の時計を買ってきて…

作/パット・ハッチンス

訳/田中信彦

(ほるぷ出版、2006年新版)

屋根裏部屋で時計を見つけたヒギンスさんは、その時計が正しいかどうかを調べるために、もう一つ時計を買ってきます。でも別々の部屋に置いた二つの時計の針は同じ時間を指しません。ヒギンスさんはまた別の時計を買ってきて…

本屋を目指して旅をしてみませんか? 何十万冊の本を有する大型書店から街の本屋さんまで。小さい店も見逃せません。目指す店が小さければ小さいほど、なんだかワクワクしてきませんか?

本書が旅のお手伝いをしてくれます。冒頭に関西の31軒が掲載されており、居留守文庫も取り上げられています。関西の次に北海道・東北がきて、あとは地理的な順序通りに、九州・沖縄まで南下していく構成になっています。全部で185軒。さてどこに行きましょうか。

本屋を目指して旅をしてみませんか? 何十万冊の本を有する大型書店から街の本屋さんまで。小さい店も見逃せません。目指す店が小さければ小さいほど、なんだかワクワクしてきませんか?

本書が旅のお手伝いをしてくれます。冒頭に関西の31軒が掲載されており、居留守文庫も取り上げられています。関西の次に北海道・東北がきて、あとは地理的な順序通りに、九州・沖縄まで南下していく構成になっています。全部で185軒。さてどこに行きましょうか。

「中陰とは、この世とあの世の中間。」

生と死のあいだではたらく僧侶とその妻の物語。

信じることと信じないこと、わかることとわからないこと、悲しむことと笑うこと、呪術と宗教、女と男、関西と東北、生活と仕事…

さまざまなものごとの「あいだ」で揺れ動きながら生きる人びとを軽妙に描き出す。

細切りにした包装紙でつくられた、色鮮やかな紙縒(こより)の網が「成仏?」を達成する場面が心を打つ。

お寺のいいなりでしかなかった、これまでのかわいた仏教体験に火が灯されるような思いがした。

第125回芥川賞受賞作。

「中陰とは、この世とあの世の中間。」

生と死のあいだではたらく僧侶とその妻の物語。

信じることと信じないこと、わかることとわからないこと、悲しむことと笑うこと、呪術と宗教、女と男、関西と東北、生活と仕事…

さまざまなものごとの「あいだ」で揺れ動きながら生きる人びとを軽妙に描き出す。

細切りにした包装紙でつくられた、色鮮やかな紙縒(こより)の網が「成仏?」を達成する場面が心を打つ。

お寺のいいなりでしかなかった、これまでのかわいた仏教体験に火が灯されるような思いがした。

第125回芥川賞受賞作。

1980年代の中学校の空気感が懐かしい。

学校にはおかしな校則があり、厳しく管理しようとする教師、そして反発する生徒がいる。そんな学校に35歳の新人教師が赴任してくる。ユニークな授業を通して、子どもたちは心を開いていく。

対話や討論ができる子どもたちを見て、これこそが教育の現場で養うべき大切な力の一つだと思った。受け身だった中学生の頃の自分にこの小説を読ませたい。

1980年代の中学校の空気感が懐かしい。

学校にはおかしな校則があり、厳しく管理しようとする教師、そして反発する生徒がいる。そんな学校に35歳の新人教師が赴任してくる。ユニークな授業を通して、子どもたちは心を開いていく。

対話や討論ができる子どもたちを見て、これこそが教育の現場で養うべき大切な力の一つだと思った。受け身だった中学生の頃の自分にこの小説を読ませたい。

夏は暑く冬は寒い。日本の家はそういうものだと思われてきたが、そんな常識を覆すエコハウス=「エネルギー消費が少なくても快適に過ごせる住宅」がようやく日本でも増えてきているそうだ。

本書は、個人宅の新築・改修から自治体レベルの取り組みまで、さまざまな事例を紹介し、「高気密・高断熱」の利点が人々の健康、経済、そして自然環境にも及ぶことを教えてくれる(エコハウスの良いところばかりを強調するのではなく、弱点も教えてくれている。それなりに気をつけて使わなければならないようだ)。

夏は暑く冬は寒い。日本の家はそういうものだと思われてきたが、そんな常識を覆すエコハウス=「エネルギー消費が少なくても快適に過ごせる住宅」がようやく日本でも増えてきているそうだ。

本書は、個人宅の新築・改修から自治体レベルの取り組みまで、さまざまな事例を紹介し、「高気密・高断熱」の利点が人々の健康、経済、そして自然環境にも及ぶことを教えてくれる(エコハウスの良いところばかりを強調するのではなく、弱点も教えてくれている。それなりに気をつけて使わなければならないようだ)。

大阪・住吉にリニューアルオープンされたエチュードブックスさんから依頼を受けて製作。

カウンターの内側はテーブルと収納棚になっています。

大阪・住吉にリニューアルオープンされたエチュードブックスさんから依頼を受けて製作。

カウンターの内側はテーブルと収納棚になっています。

「14連入れ子式木箱」(2023〜2024年に製作)

「14連入れ子式木箱」(2023〜2024年に製作)

「はちの巣文庫」(2023年に製作)

「はちの巣文庫」(2023年に製作)

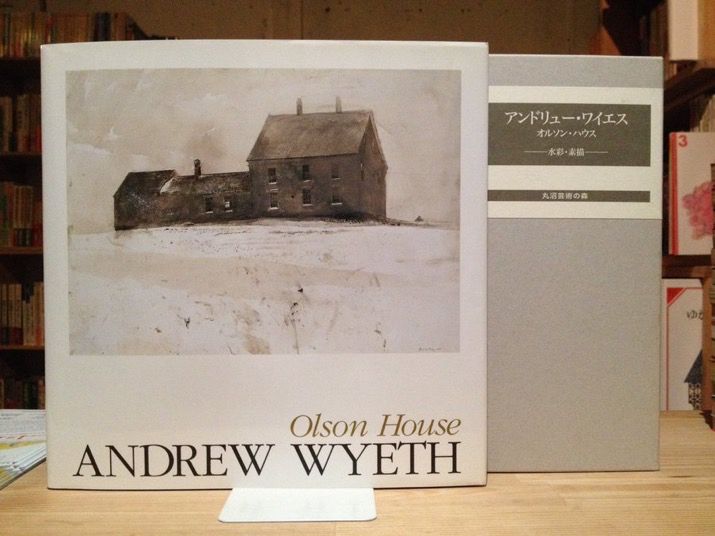

(丸沼芸術の森、2004年)

オルソン・ハウスとその周辺・人物を描いた作品・習作、98点を収録。不朽の名品。

ワイエスが描いたオルソン・ハウスは2003年に米国国定の文化財史跡保存建造物に指定承認された。もし描かれていなかったら、このように保存されたかどうかは疑わしい。絵画が実物の価値を高め、保存に寄与することになった稀有な例ではないだろうか。

(丸沼芸術の森、2004年)

オルソン・ハウスとその周辺・人物を描いた作品・習作、98点を収録。不朽の名品。

ワイエスが描いたオルソン・ハウスは2003年に米国国定の文化財史跡保存建造物に指定承認された。もし描かれていなかったら、このように保存されたかどうかは疑わしい。絵画が実物の価値を高め、保存に寄与することになった稀有な例ではないだろうか。

「富岡多恵子」一色の特集号。富岡氏は当時41歳。詩・小説・戯曲・エッセイを次々と発表し、各界から熱い視線を浴びていたことを窺わせる一冊。

「富岡多恵子」一色の特集号。富岡氏は当時41歳。詩・小説・戯曲・エッセイを次々と発表し、各界から熱い視線を浴びていたことを窺わせる一冊。

(綾戸さんは阿倍野区の明浄学院高校出身)

「躊躇というゴミが体に全然ございません。ないといかん時もあるんですけども、もう、とにかく思ったら動く」

「偶然も必然になるように、時間余すことなく動きます」

「本当の夢というのは今日一生懸命生きていたら、明日がもう夢ですよ。うん。明日一生懸命生きたら、明後日が夢」

ジャズそのもののような、即興性と瞬発力ある生き方。みんながこんな風に生きられるわけではないけど、新しいことを始めようとするとき、新しい環境に飛び込むときに後押ししてくれそうな言葉です。

(綾戸さんは阿倍野区の明浄学院高校出身)

「躊躇というゴミが体に全然ございません。ないといかん時もあるんですけども、もう、とにかく思ったら動く」

「偶然も必然になるように、時間余すことなく動きます」

「本当の夢というのは今日一生懸命生きていたら、明日がもう夢ですよ。うん。明日一生懸命生きたら、明後日が夢」

ジャズそのもののような、即興性と瞬発力ある生き方。みんながこんな風に生きられるわけではないけど、新しいことを始めようとするとき、新しい環境に飛び込むときに後押ししてくれそうな言葉です。

「丸テーブル↔︎扇形本棚」

扇形の板を4枚合わせると、直径2.4mの丸テーブルの天板になります。

4枚の板に木箱を挟み込んで積み上げると扇形の本棚になります。簡単設計ですが、安定感のある本棚です。

(2016年製作)

「丸テーブル↔︎扇形本棚」

扇形の板を4枚合わせると、直径2.4mの丸テーブルの天板になります。

4枚の板に木箱を挟み込んで積み上げると扇形の本棚になります。簡単設計ですが、安定感のある本棚です。

(2016年製作)

「越後つついし親不知」は地名(現在の新潟県)。この12音にはどこかせつない響きがある。まるで「何か」を言っている(歌っている)ようだ…

海沿いの貧しい土地を舞台にして、貧しさと闘いながら生きる人たちを、残酷に描く。「貧困」「愛欲」という水上文学の中心的モチーフが、短い作品の中に結実した「悲しすぎる」傑作。

「越後つついし親不知」は地名(現在の新潟県)。この12音にはどこかせつない響きがある。まるで「何か」を言っている(歌っている)ようだ…

海沿いの貧しい土地を舞台にして、貧しさと闘いながら生きる人たちを、残酷に描く。「貧困」「愛欲」という水上文学の中心的モチーフが、短い作品の中に結実した「悲しすぎる」傑作。

「本棚でできた家があったらいいな」という空想から生まれた本棚。どうせ部屋が本で埋もれていくのなら、本棚を「置く」のではなく、「壁が本棚」でもいいのではないでしょうか。

「本棚でできた家があったらいいな」という空想から生まれた本棚。どうせ部屋が本で埋もれていくのなら、本棚を「置く」のではなく、「壁が本棚」でもいいのではないでしょうか。

(BL出版、1996年)

昼間は建物でじっとしている怪物たち「ガーゴイル」が夜中に動き出す! 怖いけれどなぜか愛くるしい。ロマネスク美術が「生きていた」中世に連れて行ってくれる石色の絵本。

(BL出版、1996年)

昼間は建物でじっとしている怪物たち「ガーゴイル」が夜中に動き出す! 怖いけれどなぜか愛くるしい。ロマネスク美術が「生きていた」中世に連れて行ってくれる石色の絵本。

新潮社、昭和39年、装幀:谷内六郎

尾崎放哉、杉田久女、村上鬼城・・・歌に魅了された著者は、不遇と言われる俳人たちの生涯に熱い眼差しを向けて物語を紡ぎ出す。著者が惚れ込んだ11人の俳人の伝記物語集。

新潮社、昭和39年、装幀:谷内六郎

尾崎放哉、杉田久女、村上鬼城・・・歌に魅了された著者は、不遇と言われる俳人たちの生涯に熱い眼差しを向けて物語を紡ぎ出す。著者が惚れ込んだ11人の俳人の伝記物語集。

発行:高岡市美術館、発売:三彩社、1974年

「古九谷」は北陸・九谷地方で17世紀後半に作られたと推定される色絵磁器。誰がどのようにして作ったのか? 高い芸術性と歴史の謎…二方向の探求心をくすぐる一冊。

発行:高岡市美術館、発売:三彩社、1974年

「古九谷」は北陸・九谷地方で17世紀後半に作られたと推定される色絵磁器。誰がどのようにして作ったのか? 高い芸術性と歴史の謎…二方向の探求心をくすぐる一冊。

遠山啓/銀林浩 編、田中貞則 著(国土社、1979~1981年)

教師と生徒の対話の形式で書かれた「楽しい授業」の手引き。先生に向けて書かれた本だが、学生さんも(数学の授業がつまらなければ)これを読んでみてほしい。

遠山啓/銀林浩 編、田中貞則 著(国土社、1979~1981年)

教師と生徒の対話の形式で書かれた「楽しい授業」の手引き。先生に向けて書かれた本だが、学生さんも(数学の授業がつまらなければ)これを読んでみてほしい。

ポプラ社、昭和46年

推理小説の歴史から、名探偵の紹介、トリックの解説、今でも通用しそうな作品ベストテン表まで。推理小説の基本にして最強(?)の古典的エッセンスをコンパクトにまとめた入門書。写真資料も多数収録する。

ポプラ社、昭和46年

推理小説の歴史から、名探偵の紹介、トリックの解説、今でも通用しそうな作品ベストテン表まで。推理小説の基本にして最強(?)の古典的エッセンスをコンパクトにまとめた入門書。写真資料も多数収録する。

ギュンター・グラス、中野孝次訳(集英社、昭和44年)

ナチの時代(ドイツ語の犬にはひどいという意味があるそうだ)に生きた3人の人物を語り手にした小説。暗い歴史の舞台裏にいる(罪深い?)小市民の姿が垣間見える。

「平和な日曜日の市民だった連中がなんとなくナチの歌に合唱したり、党員になったりする過程をこと細かに描く…」

「グラスの追求は、権力者それ自体ではなく、悪を育成した温床としての市民階級にむけられる」(訳者あとがきより)

ギュンター・グラス、中野孝次訳(集英社、昭和44年)

ナチの時代(ドイツ語の犬にはひどいという意味があるそうだ)に生きた3人の人物を語り手にした小説。暗い歴史の舞台裏にいる(罪深い?)小市民の姿が垣間見える。

「平和な日曜日の市民だった連中がなんとなくナチの歌に合唱したり、党員になったりする過程をこと細かに描く…」

「グラスの追求は、権力者それ自体ではなく、悪を育成した温床としての市民階級にむけられる」(訳者あとがきより)

大正15年に開通し、昭和51年に全線廃止となった仙台市電を描いた絵本です。戦争の時代もからむこの半世紀における街・交通・人びとの様子の変化を、まさしく「でんしゃ」に揺られるように、のんびりと(でも超早回しで)観光させてくれます。「あれが ずんりきしゃ、あっちが ぬばしゃだ。のんびり たっているのは ずんささんだ」…仙台弁、わかりますよね?

大正15年に開通し、昭和51年に全線廃止となった仙台市電を描いた絵本です。戦争の時代もからむこの半世紀における街・交通・人びとの様子の変化を、まさしく「でんしゃ」に揺られるように、のんびりと(でも超早回しで)観光させてくれます。「あれが ずんりきしゃ、あっちが ぬばしゃだ。のんびり たっているのは ずんささんだ」…仙台弁、わかりますよね?

熊本発の詩誌。詩人たちの、作品をとび越えて響き合うような言葉が印象的です。月、魂、谺…。かぜに揺られるようにして、とぶ詩人たち。おしりには凧糸がついていて、全部熊本につながっている。そんな画を想像してしまいました。

熊本発の詩誌。詩人たちの、作品をとび越えて響き合うような言葉が印象的です。月、魂、谺…。かぜに揺られるようにして、とぶ詩人たち。おしりには凧糸がついていて、全部熊本につながっている。そんな画を想像してしまいました。

編集・製本:宮井京子(葉月と友だち文庫)

「私秘的本と本屋の話」と言い換えられそうな、小さな宝物のような冊子。本や本屋を通して語られる「わたしの(大切な)話」が1冊に5~6編収録されています。

編集・製本:宮井京子(葉月と友だち文庫)

「私秘的本と本屋の話」と言い換えられそうな、小さな宝物のような冊子。本や本屋を通して語られる「わたしの(大切な)話」が1冊に5~6編収録されています。

映画化された短編小説「ハナレイ・ベイ」を収録。

本作はウォークマンが現役で登場するやや遠い時代の物語。近親者の突然の死、東京とハワイ、消えるものと消えないもの…波打ち際で、物事の「遠近」をぼんやり眺めるような感覚で。

映画化された短編小説「ハナレイ・ベイ」を収録。

本作はウォークマンが現役で登場するやや遠い時代の物語。近親者の突然の死、東京とハワイ、消えるものと消えないもの…波打ち際で、物事の「遠近」をぼんやり眺めるような感覚で。