◆営業情報 https://x.com/irusubunko ◆本の話 http://instagram.com/irusubunko/

まだ夢物語の段階ですが、何度も書き直し、削り落とし、ひとまず原案ができたので公開したいと思います。

どんな場所?:「自立(自律)するシェア型本屋」、「本を売り買いする場所」、「本を届ける/見つける場所」、「出入り自由の開かれた場所」

[1]誰でもいつでも参加できます(参加登録の必要はありません)

[2]店舗は屋内の、鍵のない共有スペースに設けます

[3]あらゆる日常の業務を参加者による共同または分担にて行い、参加者一人一人が店舗の管理者となります

まだ夢物語の段階ですが、何度も書き直し、削り落とし、ひとまず原案ができたので公開したいと思います。

どんな場所?:「自立(自律)するシェア型本屋」、「本を売り買いする場所」、「本を届ける/見つける場所」、「出入り自由の開かれた場所」

[1]誰でもいつでも参加できます(参加登録の必要はありません)

[2]店舗は屋内の、鍵のない共有スペースに設けます

[3]あらゆる日常の業務を参加者による共同または分担にて行い、参加者一人一人が店舗の管理者となります

[そっくり文庫(居留守文庫)]

同じタイトル・装丁の本を2冊ずつ並べて販売します。

同じように見えても古本なので何かが違う。値段も違う。

1冊になったら引き上げて、別の2冊を補充します。

(2018年2月8日)

[そっくり文庫(居留守文庫)]

同じタイトル・装丁の本を2冊ずつ並べて販売します。

同じように見えても古本なので何かが違う。値段も違う。

1冊になったら引き上げて、別の2冊を補充します。

(2018年2月8日)

たった一冊、本を補充する(あるいは入れ替える)。それは小さな行動に見えるが、その一冊が好循環を生み出す(お客様が集まり、参加者の熱量が上がる)。

補充頻度と補充量を安定させること。これがシェア型書店を長期間安定的に運営するための重要なポイントだろう。

(2024年5月14日)

たった一冊、本を補充する(あるいは入れ替える)。それは小さな行動に見えるが、その一冊が好循環を生み出す(お客様が集まり、参加者の熱量が上がる)。

補充頻度と補充量を安定させること。これがシェア型書店を長期間安定的に運営するための重要なポイントだろう。

(2024年5月14日)

「都合良く使ってもOKな懐の広い古本屋さん

「セル」と呼ばれる可動式の箱を本棚にした古本屋。セルごとにテーマやカテゴリーが分かれており、その数は250個にものぼるのだとか。お客さんのセレクトのコーナーのほか、自由に本の情報をメモできるよう、ペンとブロックメモもスタンバイ。さらにイスも用意されており、おしゃべりも長居も自由、と何でもありな柔軟さが楽しい。」(雑誌「Richer」2014年5月号)

「都合良く使ってもOKな懐の広い古本屋さん

「セル」と呼ばれる可動式の箱を本棚にした古本屋。セルごとにテーマやカテゴリーが分かれており、その数は250個にものぼるのだとか。お客さんのセレクトのコーナーのほか、自由に本の情報をメモできるよう、ペンとブロックメモもスタンバイ。さらにイスも用意されており、おしゃべりも長居も自由、と何でもありな柔軟さが楽しい。」(雑誌「Richer」2014年5月号)

「当店は、あべのの街で本を売り、街に本を蓄積していくという壮大な(笑)イメージを持って営業しています。それは街そのものが大きな図書館になるイメージです。古書店街のような店の集合も魅力的なのですが、そのようなモデルとは形が違います。

思い描くのは、街のあちこちにブックスポットが点在し、ドアを開ければ手に取りたくなるような本が置いてある、そんなイメージです。近年広がりを見せている「まちライブラリー」の試みの方がイメージとしては近いかもしれません。」

「当店は、あべのの街で本を売り、街に本を蓄積していくという壮大な(笑)イメージを持って営業しています。それは街そのものが大きな図書館になるイメージです。古書店街のような店の集合も魅力的なのですが、そのようなモデルとは形が違います。

思い描くのは、街のあちこちにブックスポットが点在し、ドアを開ければ手に取りたくなるような本が置いてある、そんなイメージです。近年広がりを見せている「まちライブラリー」の試みの方がイメージとしては近いかもしれません。」

なくなった本はアメリカの作家の小説なのだが、実は同じ作家の本を過去に万引されたことがある。この連続を奇妙に思ってちょっと調べてみたら、驚きの情報を見つけてしまった。何とその作家はアメリカの書店で最も多く万引された小説家であるらしい。これから気をつけよう。紐でもつけておこうか。」

(2018年9月10日)

なくなった本はアメリカの作家の小説なのだが、実は同じ作家の本を過去に万引されたことがある。この連続を奇妙に思ってちょっと調べてみたら、驚きの情報を見つけてしまった。何とその作家はアメリカの書店で最も多く万引された小説家であるらしい。これから気をつけよう。紐でもつけておこうか。」

(2018年9月10日)

作/パット・ハッチンス

訳/田中信彦

(ほるぷ出版、2006年新版)

屋根裏部屋で時計を見つけたヒギンスさんは、その時計が正しいかどうかを調べるために、もう一つ時計を買ってきます。でも別々の部屋に置いた二つの時計の針は同じ時間を指しません。ヒギンスさんはまた別の時計を買ってきて…

作/パット・ハッチンス

訳/田中信彦

(ほるぷ出版、2006年新版)

屋根裏部屋で時計を見つけたヒギンスさんは、その時計が正しいかどうかを調べるために、もう一つ時計を買ってきます。でも別々の部屋に置いた二つの時計の針は同じ時間を指しません。ヒギンスさんはまた別の時計を買ってきて…

愛おしいバートルビー。彼は、いまこのあたりにも(これからも、どこにも)いる。見ようとすれば見える(そうしなければ隠れている)。健常者(らしき人)から見ると変な人だ。ほんとうに変なのはどちらだろうか。

愛おしいバートルビー。彼は、いまこのあたりにも(これからも、どこにも)いる。見ようとすれば見える(そうしなければ隠れている)。健常者(らしき人)から見ると変な人だ。ほんとうに変なのはどちらだろうか。

AIの進歩とその脅威が取り沙汰されるいま、振り返って読みたくなる。労働からの解放を人は望むのか。この作品が戯曲である(人間がそこに書いてある通りに演じる)ことに、言いしれない不気味さを感じる。

AIの進歩とその脅威が取り沙汰されるいま、振り返って読みたくなる。労働からの解放を人は望むのか。この作品が戯曲である(人間がそこに書いてある通りに演じる)ことに、言いしれない不気味さを感じる。

「主体性」「独創性」「意欲」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「問題解決力」…

こうした「人間力」(=「ポスト近代型能力」)を要請する社会を「ハイパー・メリトクラシー(超業績主義)」と呼び、そこに潜む落とし穴(=格差の固定化)を指摘する。

「主体性」「独創性」「意欲」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」「問題解決力」…

こうした「人間力」(=「ポスト近代型能力」)を要請する社会を「ハイパー・メリトクラシー(超業績主義)」と呼び、そこに潜む落とし穴(=格差の固定化)を指摘する。

本屋を目指して旅をしてみませんか? 何十万冊の本を有する大型書店から街の本屋さんまで。小さい店も見逃せません。目指す店が小さければ小さいほど、なんだかワクワクしてきませんか?

本書が旅のお手伝いをしてくれます。冒頭に関西の31軒が掲載されており、居留守文庫も取り上げられています。関西の次に北海道・東北がきて、あとは地理的な順序通りに、九州・沖縄まで南下していく構成になっています。全部で185軒。さてどこに行きましょうか。

本屋を目指して旅をしてみませんか? 何十万冊の本を有する大型書店から街の本屋さんまで。小さい店も見逃せません。目指す店が小さければ小さいほど、なんだかワクワクしてきませんか?

本書が旅のお手伝いをしてくれます。冒頭に関西の31軒が掲載されており、居留守文庫も取り上げられています。関西の次に北海道・東北がきて、あとは地理的な順序通りに、九州・沖縄まで南下していく構成になっています。全部で185軒。さてどこに行きましょうか。

「中陰とは、この世とあの世の中間。」

生と死のあいだではたらく僧侶とその妻の物語。

信じることと信じないこと、わかることとわからないこと、悲しむことと笑うこと、呪術と宗教、女と男、関西と東北、生活と仕事…

さまざまなものごとの「あいだ」で揺れ動きながら生きる人びとを軽妙に描き出す。

細切りにした包装紙でつくられた、色鮮やかな紙縒(こより)の網が「成仏?」を達成する場面が心を打つ。

お寺のいいなりでしかなかった、これまでのかわいた仏教体験に火が灯されるような思いがした。

第125回芥川賞受賞作。

「中陰とは、この世とあの世の中間。」

生と死のあいだではたらく僧侶とその妻の物語。

信じることと信じないこと、わかることとわからないこと、悲しむことと笑うこと、呪術と宗教、女と男、関西と東北、生活と仕事…

さまざまなものごとの「あいだ」で揺れ動きながら生きる人びとを軽妙に描き出す。

細切りにした包装紙でつくられた、色鮮やかな紙縒(こより)の網が「成仏?」を達成する場面が心を打つ。

お寺のいいなりでしかなかった、これまでのかわいた仏教体験に火が灯されるような思いがした。

第125回芥川賞受賞作。

1980年代の中学校の空気感が懐かしい。

学校にはおかしな校則があり、厳しく管理しようとする教師、そして反発する生徒がいる。そんな学校に35歳の新人教師が赴任してくる。ユニークな授業を通して、子どもたちは心を開いていく。

対話や討論ができる子どもたちを見て、これこそが教育の現場で養うべき大切な力の一つだと思った。受け身だった中学生の頃の自分にこの小説を読ませたい。

1980年代の中学校の空気感が懐かしい。

学校にはおかしな校則があり、厳しく管理しようとする教師、そして反発する生徒がいる。そんな学校に35歳の新人教師が赴任してくる。ユニークな授業を通して、子どもたちは心を開いていく。

対話や討論ができる子どもたちを見て、これこそが教育の現場で養うべき大切な力の一つだと思った。受け身だった中学生の頃の自分にこの小説を読ませたい。

表題となっている一編は、2007年に米国の大学で発生した銃乱射事件の犯人を33人目の「犠牲者」として追悼したというエピソードを取り上げたものです。あなたは同じようにできるか?と問いかけてきます。

哲学・倫理学・生命学に関する難しいテーマばかりですが、日常のなかで触れることのできるさまざまなニュース・出来事を題材にして、読者に問いかけを行っています。

取り上げられているテーマは23個。テキストは短く区切られていて読みやすいです。

この小さな一冊に、立ち止まって考えたい問いが多く含まれています。

表題となっている一編は、2007年に米国の大学で発生した銃乱射事件の犯人を33人目の「犠牲者」として追悼したというエピソードを取り上げたものです。あなたは同じようにできるか?と問いかけてきます。

哲学・倫理学・生命学に関する難しいテーマばかりですが、日常のなかで触れることのできるさまざまなニュース・出来事を題材にして、読者に問いかけを行っています。

取り上げられているテーマは23個。テキストは短く区切られていて読みやすいです。

この小さな一冊に、立ち止まって考えたい問いが多く含まれています。

夏は暑く冬は寒い。日本の家はそういうものだと思われてきたが、そんな常識を覆すエコハウス=「エネルギー消費が少なくても快適に過ごせる住宅」がようやく日本でも増えてきているそうだ。

本書は、個人宅の新築・改修から自治体レベルの取り組みまで、さまざまな事例を紹介し、「高気密・高断熱」の利点が人々の健康、経済、そして自然環境にも及ぶことを教えてくれる(エコハウスの良いところばかりを強調するのではなく、弱点も教えてくれている。それなりに気をつけて使わなければならないようだ)。

夏は暑く冬は寒い。日本の家はそういうものだと思われてきたが、そんな常識を覆すエコハウス=「エネルギー消費が少なくても快適に過ごせる住宅」がようやく日本でも増えてきているそうだ。

本書は、個人宅の新築・改修から自治体レベルの取り組みまで、さまざまな事例を紹介し、「高気密・高断熱」の利点が人々の健康、経済、そして自然環境にも及ぶことを教えてくれる(エコハウスの良いところばかりを強調するのではなく、弱点も教えてくれている。それなりに気をつけて使わなければならないようだ)。

大阪・住吉にリニューアルオープンされたエチュードブックスさんから依頼を受けて製作。

カウンターの内側はテーブルと収納棚になっています。

大阪・住吉にリニューアルオープンされたエチュードブックスさんから依頼を受けて製作。

カウンターの内側はテーブルと収納棚になっています。

「14連入れ子式木箱」(2023〜2024年に製作)

「14連入れ子式木箱」(2023〜2024年に製作)

「はちの巣文庫」(2023年に製作)

「はちの巣文庫」(2023年に製作)

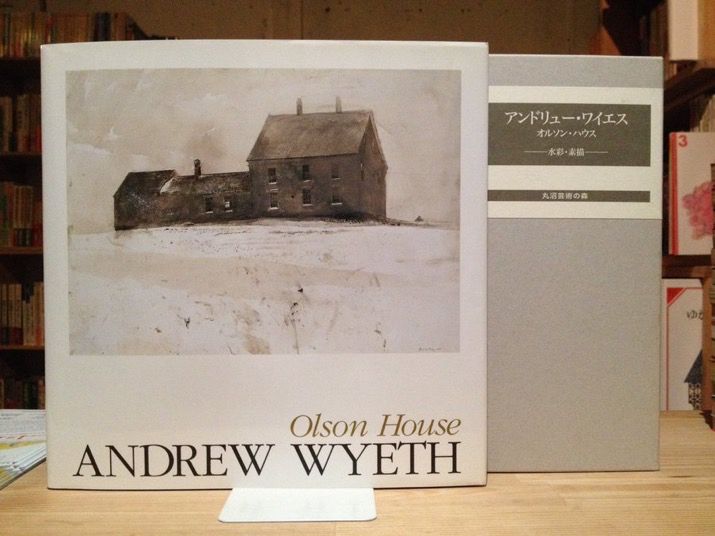

(丸沼芸術の森、2004年)

オルソン・ハウスとその周辺・人物を描いた作品・習作、98点を収録。不朽の名品。

ワイエスが描いたオルソン・ハウスは2003年に米国国定の文化財史跡保存建造物に指定承認された。もし描かれていなかったら、このように保存されたかどうかは疑わしい。絵画が実物の価値を高め、保存に寄与することになった稀有な例ではないだろうか。

(丸沼芸術の森、2004年)

オルソン・ハウスとその周辺・人物を描いた作品・習作、98点を収録。不朽の名品。

ワイエスが描いたオルソン・ハウスは2003年に米国国定の文化財史跡保存建造物に指定承認された。もし描かれていなかったら、このように保存されたかどうかは疑わしい。絵画が実物の価値を高め、保存に寄与することになった稀有な例ではないだろうか。

「富岡多恵子」一色の特集号。富岡氏は当時41歳。詩・小説・戯曲・エッセイを次々と発表し、各界から熱い視線を浴びていたことを窺わせる一冊。

「富岡多恵子」一色の特集号。富岡氏は当時41歳。詩・小説・戯曲・エッセイを次々と発表し、各界から熱い視線を浴びていたことを窺わせる一冊。

(綾戸さんは阿倍野区の明浄学院高校出身)

「躊躇というゴミが体に全然ございません。ないといかん時もあるんですけども、もう、とにかく思ったら動く」

「偶然も必然になるように、時間余すことなく動きます」

「本当の夢というのは今日一生懸命生きていたら、明日がもう夢ですよ。うん。明日一生懸命生きたら、明後日が夢」

ジャズそのもののような、即興性と瞬発力ある生き方。みんながこんな風に生きられるわけではないけど、新しいことを始めようとするとき、新しい環境に飛び込むときに後押ししてくれそうな言葉です。

(綾戸さんは阿倍野区の明浄学院高校出身)

「躊躇というゴミが体に全然ございません。ないといかん時もあるんですけども、もう、とにかく思ったら動く」

「偶然も必然になるように、時間余すことなく動きます」

「本当の夢というのは今日一生懸命生きていたら、明日がもう夢ですよ。うん。明日一生懸命生きたら、明後日が夢」

ジャズそのもののような、即興性と瞬発力ある生き方。みんながこんな風に生きられるわけではないけど、新しいことを始めようとするとき、新しい環境に飛び込むときに後押ししてくれそうな言葉です。

「丸テーブル↔︎扇形本棚」

扇形の板を4枚合わせると、直径2.4mの丸テーブルの天板になります。

4枚の板に木箱を挟み込んで積み上げると扇形の本棚になります。簡単設計ですが、安定感のある本棚です。

(2016年製作)

「丸テーブル↔︎扇形本棚」

扇形の板を4枚合わせると、直径2.4mの丸テーブルの天板になります。

4枚の板に木箱を挟み込んで積み上げると扇形の本棚になります。簡単設計ですが、安定感のある本棚です。

(2016年製作)

「越後つついし親不知」は地名(現在の新潟県)。この12音にはどこかせつない響きがある。まるで「何か」を言っている(歌っている)ようだ…

海沿いの貧しい土地を舞台にして、貧しさと闘いながら生きる人たちを、残酷に描く。「貧困」「愛欲」という水上文学の中心的モチーフが、短い作品の中に結実した「悲しすぎる」傑作。

「越後つついし親不知」は地名(現在の新潟県)。この12音にはどこかせつない響きがある。まるで「何か」を言っている(歌っている)ようだ…

海沿いの貧しい土地を舞台にして、貧しさと闘いながら生きる人たちを、残酷に描く。「貧困」「愛欲」という水上文学の中心的モチーフが、短い作品の中に結実した「悲しすぎる」傑作。

「本棚でできた家があったらいいな」という空想から生まれた本棚。どうせ部屋が本で埋もれていくのなら、本棚を「置く」のではなく、「壁が本棚」でもいいのではないでしょうか。

「本棚でできた家があったらいいな」という空想から生まれた本棚。どうせ部屋が本で埋もれていくのなら、本棚を「置く」のではなく、「壁が本棚」でもいいのではないでしょうか。