室町言葉bot

@muromachi-bot.bsky.social

旧ツイッター(現X)の室町言葉botから移ってきました。約400年前の日本語の話し言葉が分かる資料から、1時間に1回つぶやきます。中の人は @august-5.bsky.social です。

November 8, 2025 at 4:05 AM

現代語でも「~だぞ」「分かったぞ」のような「ぞ」はあるんですけど、名詞の直後に「ぞ」が来たりしないので。

かつての「(名詞)ぞ」はこういう風に話されていたんだ!ということを「優勝ど」に感じて胸熱でした…(*'ω'*)

かつての「(名詞)ぞ」はこういう風に話されていたんだ!ということを「優勝ど」に感じて胸熱でした…(*'ω'*)

August 28, 2025 at 1:42 PM

現代語でも「~だぞ」「分かったぞ」のような「ぞ」はあるんですけど、名詞の直後に「ぞ」が来たりしないので。

かつての「(名詞)ぞ」はこういう風に話されていたんだ!ということを「優勝ど」に感じて胸熱でした…(*'ω'*)

かつての「(名詞)ぞ」はこういう風に話されていたんだ!ということを「優勝ど」に感じて胸熱でした…(*'ω'*)

ウケるどころか、中の人は文末の「ど」に「おお…✨」とときめいてました。助詞の「ぞ」だなこれ、と思って。

August 28, 2025 at 1:42 PM

ウケるどころか、中の人は文末の「ど」に「おお…✨」とときめいてました。助詞の「ぞ」だなこれ、と思って。

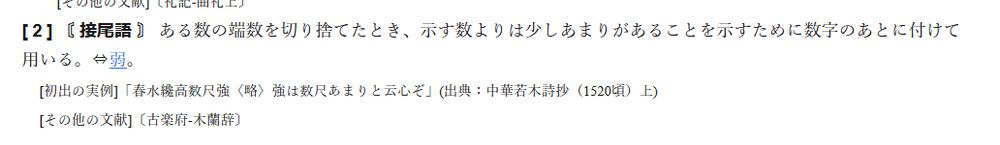

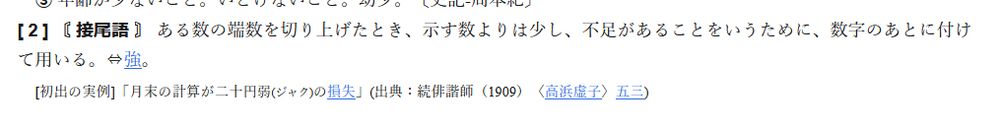

→「少し超える」意味の「強」の初出は1520年ごろとあるのです。この「強」が登場してから、対をなす「弱」が現れるまでに400年近く――つまり400年「弱」かかったということなのでしょうか。何の気なしに辞書を引いたら意外なことが判明した一件でした。🤔

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

July 28, 2025 at 1:32 PM

→「少し超える」意味の「強」の初出は1520年ごろとあるのです。この「強」が登場してから、対をなす「弱」が現れるまでに400年近く――つまり400年「弱」かかったということなのでしょうか。何の気なしに辞書を引いたら意外なことが判明した一件でした。🤔

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

「1000円弱」のような「弱」を、「少し超えるくらい」と解釈する人が増えつつある――というニュースを見ました。

辞書的には「少し足りない」なのですが、精選版日国を見ると、このような「弱」の初出は1909年だそうです。では「強」も同様なのかな?と思って調べてみると、→

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

辞書的には「少し足りない」なのですが、精選版日国を見ると、このような「弱」の初出は1909年だそうです。では「強」も同様なのかな?と思って調べてみると、→

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

July 28, 2025 at 1:32 PM

「1000円弱」のような「弱」を、「少し超えるくらい」と解釈する人が増えつつある――というニュースを見ました。

辞書的には「少し足りない」なのですが、精選版日国を見ると、このような「弱」の初出は1909年だそうです。では「強」も同様なのかな?と思って調べてみると、→

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

辞書的には「少し足りない」なのですが、精選版日国を見ると、このような「弱」の初出は1909年だそうです。では「強」も同様なのかな?と思って調べてみると、→

kotobank.jp/word/%E5%BC%...

今日初めて気づいたのですが、この「ものは軽々とすな、せめて二たびも思案してせよ」は「みたび思って後(のち)に行う」の口語訳なんですね(p525)。原文の「みたび」がなぜ口語訳では「ふたたび」になってしまうのか、三回考えなくて大丈夫か、16世紀の日本人はせっかちだったのか、、、と思いつつ検索してみると、

dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/s...

dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/s...

July 19, 2025 at 7:47 AM

今日初めて気づいたのですが、この「ものは軽々とすな、せめて二たびも思案してせよ」は「みたび思って後(のち)に行う」の口語訳なんですね(p525)。原文の「みたび」がなぜ口語訳では「ふたたび」になってしまうのか、三回考えなくて大丈夫か、16世紀の日本人はせっかちだったのか、、、と思いつつ検索してみると、

dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/s...

dglb01.ninjal.ac.jp/BL_amakusa/s...

日葡辞書の例文にある「めっきめっき」は、普請場の工事の音を表す擬音語‥‥と言えなくもないのですが、精選版日国で「めきめき」を引くと「目に見えて変化する」方の用例もすでに1500年代からあるんですよねえ。なので、この例文はどっちにも取れてしまうような…(はっきりしない答えですみません)

kotobank.jp/word/%E3%82%...

kotobank.jp/word/%E3%82%...

June 14, 2025 at 6:15 AM

日葡辞書の例文にある「めっきめっき」は、普請場の工事の音を表す擬音語‥‥と言えなくもないのですが、精選版日国で「めきめき」を引くと「目に見えて変化する」方の用例もすでに1500年代からあるんですよねえ。なので、この例文はどっちにも取れてしまうような…(はっきりしない答えですみません)

kotobank.jp/word/%E3%82%...

kotobank.jp/word/%E3%82%...

現代と中世では意味が異なる「仕合」(しあわせ)ですが、改めて辞書で引くと、「人が死ぬこと」という意味があるのを初めて知りました。巡り合わせやなりゆきは人の力が及ばないことから、死の婉曲語になったのでしょうか。

とはいえ「しあわせ」が「不幸」の意味になるのは一見不思議ではあります。

kotobank.jp/word/%E4%BB%...

とはいえ「しあわせ」が「不幸」の意味になるのは一見不思議ではあります。

kotobank.jp/word/%E4%BB%...

April 13, 2025 at 4:15 AM

現代と中世では意味が異なる「仕合」(しあわせ)ですが、改めて辞書で引くと、「人が死ぬこと」という意味があるのを初めて知りました。巡り合わせやなりゆきは人の力が及ばないことから、死の婉曲語になったのでしょうか。

とはいえ「しあわせ」が「不幸」の意味になるのは一見不思議ではあります。

kotobank.jp/word/%E4%BB%...

とはいえ「しあわせ」が「不幸」の意味になるのは一見不思議ではあります。

kotobank.jp/word/%E4%BB%...

原文は行をまたいでいますが、"an-uon ni" とありますね。

「因縁」(いんねん)「三位」(さんみ)のような連声がまだ起こっていなかったみたいです🤔

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

「因縁」(いんねん)「三位」(さんみ)のような連声がまだ起こっていなかったみたいです🤔

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

February 10, 2025 at 1:39 PM

原文は行をまたいでいますが、"an-uon ni" とありますね。

「因縁」(いんねん)「三位」(さんみ)のような連声がまだ起こっていなかったみたいです🤔

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

「因縁」(いんねん)「三位」(さんみ)のような連声がまだ起こっていなかったみたいです🤔

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

February 10, 2025 at 1:28 PM

天草版平家物語の序盤を見返していたら、既に述べた部分を指して「右の」と言っている箇所があるのに気づき、ちょっと笑ってしてしまいました。印刷に回す前の原稿は縦書きだったからでしょうね。それがローマ字横書き印刷になったため、右って何の右…?という感じに😅

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

December 18, 2024 at 12:49 PM

天草版平家物語の序盤を見返していたら、既に述べた部分を指して「右の」と言っている箇所があるのに気づき、ちょっと笑ってしてしまいました。印刷に回す前の原稿は縦書きだったからでしょうね。それがローマ字横書き印刷になったため、右って何の右…?という感じに😅

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

www2.ninjal.ac.jp/textdb_datas...

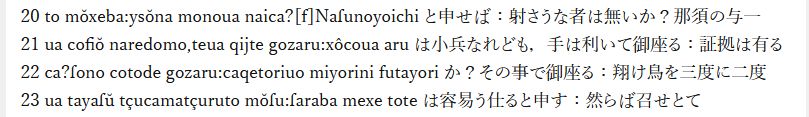

「ヒトヨリ」は日葡辞書で見つけてbotに追加したのですが、先ほど天草平家を眺めていたら、那須与一の場面で「miyori」(三寄り)「futayori」(二寄り)が使われていることに初めて気づきました。漢字仮名の翻字は「三度」「二度」なので気付きにくかったのかも?

November 30, 2024 at 2:24 PM

「ヒトヨリ」は日葡辞書で見つけてbotに追加したのですが、先ほど天草平家を眺めていたら、那須与一の場面で「miyori」(三寄り)「futayori」(二寄り)が使われていることに初めて気づきました。漢字仮名の翻字は「三度」「二度」なので気付きにくかったのかも?

パ行に話を戻すと、「ぱしらざー」(行こう)って文法的に何が由来なのだろうと思いました。

「走らざる(?)」だと走らないことになってしまうので、「走らむずらむ」でしょうか。「ずら」は静岡の方言にあるので、それに近いのかなと。🤔

「走らざる(?)」だと走らないことになってしまうので、「走らむずらむ」でしょうか。「ずら」は静岡の方言にあるので、それに近いのかなと。🤔

September 22, 2024 at 7:05 AM

パ行に話を戻すと、「ぱしらざー」(行こう)って文法的に何が由来なのだろうと思いました。

「走らざる(?)」だと走らないことになってしまうので、「走らむずらむ」でしょうか。「ずら」は静岡の方言にあるので、それに近いのかなと。🤔

「走らざる(?)」だと走らないことになってしまうので、「走らむずらむ」でしょうか。「ずら」は静岡の方言にあるので、それに近いのかなと。🤔

Bluesky のユーザー数は現在 1,000 万人を超えており、室町言葉botは #5,415,355 番目でした。

1000万人の真ん中あたりだったようです😉

1000万人の真ん中あたりだったようです😉

September 19, 2024 at 12:17 PM

Bluesky のユーザー数は現在 1,000 万人を超えており、室町言葉botは #5,415,355 番目でした。

1000万人の真ん中あたりだったようです😉

1000万人の真ん中あたりだったようです😉

「や」を引いてみると、上方で「じゃ」が変化した「や」が見られるのは江戸末期ごろからだそうです。断定の「や」はいかにも関西らしい感じがありますが、日本語史の上では比較的新しい特徴だと思います。

kotobank.jp/word/%E3%82%...

kotobank.jp/word/%E3%82%...

September 7, 2024 at 4:49 AM

「や」を引いてみると、上方で「じゃ」が変化した「や」が見られるのは江戸末期ごろからだそうです。断定の「や」はいかにも関西らしい感じがありますが、日本語史の上では比較的新しい特徴だと思います。

kotobank.jp/word/%E3%82%...

kotobank.jp/word/%E3%82%...

…と思ったら精選版日国「じゃの語誌」で、今も「じゃ」が使われている地域の1つに岐阜県が挙げられていました。

kotobank.jp/word/%E3%81%...

kotobank.jp/word/%E3%81%...

September 7, 2024 at 4:41 AM

…と思ったら精選版日国「じゃの語誌」で、今も「じゃ」が使われている地域の1つに岐阜県が挙げられていました。

kotobank.jp/word/%E3%81%...

kotobank.jp/word/%E3%81%...

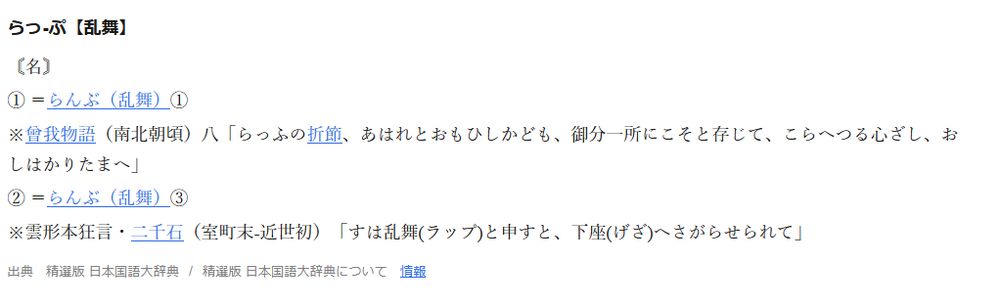

精選版日国で「乱舞」を引くと、中世には「らっぷ」という読み方があったようなのです。何だか、嘘のような本当の話ですね。😯

kotobank.jp/word/%E4%B9%...

kotobank.jp/word/%E4%B9%...

May 16, 2024 at 12:54 PM

精選版日国で「乱舞」を引くと、中世には「らっぷ」という読み方があったようなのです。何だか、嘘のような本当の話ですね。😯

kotobank.jp/word/%E4%B9%...

kotobank.jp/word/%E4%B9%...

ハブラスはFABVLAS(寓話)でして、英語だとfables(Aesop's Fables)に当たります。

May 13, 2024 at 12:12 PM

ハブラスはFABVLAS(寓話)でして、英語だとfables(Aesop's Fables)に当たります。