jugoya

@jugoya029.bsky.social

100年前の日付に沿って、リリアン・ギッシュと彼女が生きた時代の映画、音楽、文学、美術、出来事など、またはそのほかのことを。

ジョージ・ヒルは第一次大戦で深刻な心的外傷を負ってしまい、精神的に不安定な時期があったとリリアン・ギッシュ自伝にあります。本作を撮っていた頃はどうだったのだろうか。だいぶ良くなっていたのでは、そう思わせるものがある『荒野の孤児』です。活劇というよりも人情物。良い映画でした。

August 17, 2025 at 2:04 PM

ジョージ・ヒルは第一次大戦で深刻な心的外傷を負ってしまい、精神的に不安定な時期があったとリリアン・ギッシュ自伝にあります。本作を撮っていた頃はどうだったのだろうか。だいぶ良くなっていたのでは、そう思わせるものがある『荒野の孤児』です。活劇というよりも人情物。良い映画でした。

製作はランドルフ・ハースト。MGM合併に参加したもののコスモポリタン・プロの看板は下ろさず、独立した制作体制でメイヤー、タルバーグらの容喙を許さなかったようです。本作監督は当初クラレンス・バッジャーでしたがハーストと対立しクビ。ジョージ・ヒルがあとを継ぎ完成させました。ほぼ全部撮り直したらしい。

ジョージ・ヒルってリリアン・ギッシュ唯一の監督作『亭主改造』(1920)でキャメラマンやってた人。監督としての腕もなかなか。

そのせいか本作の砂嵐とか銃を構える女性とかリリアンの『風』(1928)を連想させたりも…いや考えすぎか。

ジョージ・ヒルってリリアン・ギッシュ唯一の監督作『亭主改造』(1920)でキャメラマンやってた人。監督としての腕もなかなか。

そのせいか本作の砂嵐とか銃を構える女性とかリリアンの『風』(1928)を連想させたりも…いや考えすぎか。

August 17, 2025 at 1:49 PM

製作はランドルフ・ハースト。MGM合併に参加したもののコスモポリタン・プロの看板は下ろさず、独立した制作体制でメイヤー、タルバーグらの容喙を許さなかったようです。本作監督は当初クラレンス・バッジャーでしたがハーストと対立しクビ。ジョージ・ヒルがあとを継ぎ完成させました。ほぼ全部撮り直したらしい。

ジョージ・ヒルってリリアン・ギッシュ唯一の監督作『亭主改造』(1920)でキャメラマンやってた人。監督としての腕もなかなか。

そのせいか本作の砂嵐とか銃を構える女性とかリリアンの『風』(1928)を連想させたりも…いや考えすぎか。

ジョージ・ヒルってリリアン・ギッシュ唯一の監督作『亭主改造』(1920)でキャメラマンやってた人。監督としての腕もなかなか。

そのせいか本作の砂嵐とか銃を構える女性とかリリアンの『風』(1928)を連想させたりも…いや考えすぎか。

「アール・デコ」博覧会で怪気炎を上げたル・コルビュジエ、博覧会どころではなかったグロピウスとフランク・ロイド・ライト。なおミース・ファン・デル・ローエは1924年からドイツ工作連盟に参加し26年副会長就任。

August 17, 2025 at 8:44 AM

「アール・デコ」博覧会で怪気炎を上げたル・コルビュジエ、博覧会どころではなかったグロピウスとフランク・ロイド・ライト。なおミース・ファン・デル・ローエは1924年からドイツ工作連盟に参加し26年副会長就任。

オルガ・イヴァノヴナ・ラゾヴィッチ

Olga Ivanovna Lazović

1898年モンテネグロ生。1917年グルジェフに弟子入りし研究所で舞踏を学ぶ。24年研究所解散に際し師からアメリカ行きを勧められ渡米。直後カルサヴィナの舞踏公演の客席でライトと出会った。

グルジェフの研究所に逗留し1923年に病没した作家キャサリン・マンスフィールドと最も親しかったのがオルギヴァンナ。運命の非情に苛まれるマンスフィールドを傍らで支え続けた彼女は、数奇な運命というべきか、今度はライトの再起を助け、彼の後半生のパートナーとなるのでした。

Olga Ivanovna Lazović

1898年モンテネグロ生。1917年グルジェフに弟子入りし研究所で舞踏を学ぶ。24年研究所解散に際し師からアメリカ行きを勧められ渡米。直後カルサヴィナの舞踏公演の客席でライトと出会った。

グルジェフの研究所に逗留し1923年に病没した作家キャサリン・マンスフィールドと最も親しかったのがオルギヴァンナ。運命の非情に苛まれるマンスフィールドを傍らで支え続けた彼女は、数奇な運命というべきか、今度はライトの再起を助け、彼の後半生のパートナーとなるのでした。

August 17, 2025 at 8:31 AM

オルガ・イヴァノヴナ・ラゾヴィッチ

Olga Ivanovna Lazović

1898年モンテネグロ生。1917年グルジェフに弟子入りし研究所で舞踏を学ぶ。24年研究所解散に際し師からアメリカ行きを勧められ渡米。直後カルサヴィナの舞踏公演の客席でライトと出会った。

グルジェフの研究所に逗留し1923年に病没した作家キャサリン・マンスフィールドと最も親しかったのがオルギヴァンナ。運命の非情に苛まれるマンスフィールドを傍らで支え続けた彼女は、数奇な運命というべきか、今度はライトの再起を助け、彼の後半生のパートナーとなるのでした。

Olga Ivanovna Lazović

1898年モンテネグロ生。1917年グルジェフに弟子入りし研究所で舞踏を学ぶ。24年研究所解散に際し師からアメリカ行きを勧められ渡米。直後カルサヴィナの舞踏公演の客席でライトと出会った。

グルジェフの研究所に逗留し1923年に病没した作家キャサリン・マンスフィールドと最も親しかったのがオルギヴァンナ。運命の非情に苛まれるマンスフィールドを傍らで支え続けた彼女は、数奇な運命というべきか、今度はライトの再起を助け、彼の後半生のパートナーとなるのでした。

物心両面でダメージは極めて大きかった。しかもライトはこの時57歳。新たな一歩を踏み出そうにも、もう若くはなかった。

焼け跡で呆然とする彼に声をかける者がいました。知り合ったばかりの新しい恋人オルギヴァンナ…彼女は言う、「タリアセンはまだ生きている」。

その言葉を信じ、ライトは三度立ち上がる決意をしたのでした…

"And help came from deeps of Life with understanding ready for any sacrifice: the sympathy that makes the real friend. Olgivanna."

焼け跡で呆然とする彼に声をかける者がいました。知り合ったばかりの新しい恋人オルギヴァンナ…彼女は言う、「タリアセンはまだ生きている」。

その言葉を信じ、ライトは三度立ち上がる決意をしたのでした…

"And help came from deeps of Life with understanding ready for any sacrifice: the sympathy that makes the real friend. Olgivanna."

August 17, 2025 at 8:21 AM

物心両面でダメージは極めて大きかった。しかもライトはこの時57歳。新たな一歩を踏み出そうにも、もう若くはなかった。

焼け跡で呆然とする彼に声をかける者がいました。知り合ったばかりの新しい恋人オルギヴァンナ…彼女は言う、「タリアセンはまだ生きている」。

その言葉を信じ、ライトは三度立ち上がる決意をしたのでした…

"And help came from deeps of Life with understanding ready for any sacrifice: the sympathy that makes the real friend. Olgivanna."

焼け跡で呆然とする彼に声をかける者がいました。知り合ったばかりの新しい恋人オルギヴァンナ…彼女は言う、「タリアセンはまだ生きている」。

その言葉を信じ、ライトは三度立ち上がる決意をしたのでした…

"And help came from deeps of Life with understanding ready for any sacrifice: the sympathy that makes the real friend. Olgivanna."

タリアセンが炎上したのはこの時が初めてではありませんでした。1914年、放火された上に、当時のライトの恋人を含む7人が殺害される事件が起こっています。1925年の火災は10年前の悲劇をライトの脳裏にフラッシュバックさせたことでしょう。懸命に消化を試みながらライトは叫んだといいます。"Save Taliesin or let go all !"

彼はそれまで稼いだ収入の多くを美術品に変えていたようです。それらもタリアセンと共に燃えてしまった。

作業場の図面は幸い火を免れたようですが、それ以外に残されたものは身に着けている焦げたシャツとズボンだけ、とライトは後に回想しています。

彼はそれまで稼いだ収入の多くを美術品に変えていたようです。それらもタリアセンと共に燃えてしまった。

作業場の図面は幸い火を免れたようですが、それ以外に残されたものは身に着けている焦げたシャツとズボンだけ、とライトは後に回想しています。

August 17, 2025 at 8:19 AM

タリアセンが炎上したのはこの時が初めてではありませんでした。1914年、放火された上に、当時のライトの恋人を含む7人が殺害される事件が起こっています。1925年の火災は10年前の悲劇をライトの脳裏にフラッシュバックさせたことでしょう。懸命に消化を試みながらライトは叫んだといいます。"Save Taliesin or let go all !"

彼はそれまで稼いだ収入の多くを美術品に変えていたようです。それらもタリアセンと共に燃えてしまった。

作業場の図面は幸い火を免れたようですが、それ以外に残されたものは身に着けている焦げたシャツとズボンだけ、とライトは後に回想しています。

彼はそれまで稼いだ収入の多くを美術品に変えていたようです。それらもタリアセンと共に燃えてしまった。

作業場の図面は幸い火を免れたようですが、それ以外に残されたものは身に着けている焦げたシャツとズボンだけ、とライトは後に回想しています。

ル・コルビュジエ、グロピウスとくればフランク・ロイド・ライトですが…「アール・デコ」博覧会には不参加。

ドイツと異なりアメリカは排除されてはいなかったが、しかし「出展作品は伝統主義ではなくモダンな様式で」という条件がクリアできないとして招待を断ってしまったのです。なのでライトにも出番はなかった。

そのライトですが、故郷ウィスコンシンの自宅兼アトリエ「タリアセン」が1925年4月20日に炎上。

電気系統の事故で出火し、折からの強風で一気に燃え広がったのです。出火時ライトの他には助手土浦亀城ら数名。駆けつけた隣人らと懸命に消化活動を行うが火勢強く住居部分が焼失することとなったのでした。

ドイツと異なりアメリカは排除されてはいなかったが、しかし「出展作品は伝統主義ではなくモダンな様式で」という条件がクリアできないとして招待を断ってしまったのです。なのでライトにも出番はなかった。

そのライトですが、故郷ウィスコンシンの自宅兼アトリエ「タリアセン」が1925年4月20日に炎上。

電気系統の事故で出火し、折からの強風で一気に燃え広がったのです。出火時ライトの他には助手土浦亀城ら数名。駆けつけた隣人らと懸命に消化活動を行うが火勢強く住居部分が焼失することとなったのでした。

August 17, 2025 at 8:14 AM

ル・コルビュジエ、グロピウスとくればフランク・ロイド・ライトですが…「アール・デコ」博覧会には不参加。

ドイツと異なりアメリカは排除されてはいなかったが、しかし「出展作品は伝統主義ではなくモダンな様式で」という条件がクリアできないとして招待を断ってしまったのです。なのでライトにも出番はなかった。

そのライトですが、故郷ウィスコンシンの自宅兼アトリエ「タリアセン」が1925年4月20日に炎上。

電気系統の事故で出火し、折からの強風で一気に燃え広がったのです。出火時ライトの他には助手土浦亀城ら数名。駆けつけた隣人らと懸命に消化活動を行うが火勢強く住居部分が焼失することとなったのでした。

ドイツと異なりアメリカは排除されてはいなかったが、しかし「出展作品は伝統主義ではなくモダンな様式で」という条件がクリアできないとして招待を断ってしまったのです。なのでライトにも出番はなかった。

そのライトですが、故郷ウィスコンシンの自宅兼アトリエ「タリアセン」が1925年4月20日に炎上。

電気系統の事故で出火し、折からの強風で一気に燃え広がったのです。出火時ライトの他には助手土浦亀城ら数名。駆けつけた隣人らと懸命に消化活動を行うが火勢強く住居部分が焼失することとなったのでした。

予算削減や不当な人事案の強制を突き付けられたグロピウスは24年末、ワイマール・バウハウスの閉校を決断。州政府、議会の横暴に内外から多くの批判とバウハウス支援の声が寄せられル・コルジュビエもそのひとり。しかし情勢は覆らず教員生徒共々離散かと思われた中、25年2月デッサウ市が誘致を提案。4月移転となり、グロピウス以下カンディンスキー、モホリ=ナジ、クレー、シュレンマーら教授陣に生徒達も一斉に引越しすることとなりました。

それ自体近代建築の傑作として名高いグロピウス設計のデッサウ・バウハウス校舎は翌1926年完成。

それ自体近代建築の傑作として名高いグロピウス設計のデッサウ・バウハウス校舎は翌1926年完成。

August 4, 2025 at 4:33 AM

予算削減や不当な人事案の強制を突き付けられたグロピウスは24年末、ワイマール・バウハウスの閉校を決断。州政府、議会の横暴に内外から多くの批判とバウハウス支援の声が寄せられル・コルジュビエもそのひとり。しかし情勢は覆らず教員生徒共々離散かと思われた中、25年2月デッサウ市が誘致を提案。4月移転となり、グロピウス以下カンディンスキー、モホリ=ナジ、クレー、シュレンマーら教授陣に生徒達も一斉に引越しすることとなりました。

それ自体近代建築の傑作として名高いグロピウス設計のデッサウ・バウハウス校舎は翌1926年完成。

それ自体近代建築の傑作として名高いグロピウス設計のデッサウ・バウハウス校舎は翌1926年完成。

大戦前、ウィーン分離派やドイツ工作連盟に圧倒されてきたフランス美術界。その危機意識の結実が「アール・デコ」博覧会でした。仏美術優位の国際的喧伝という国粋的目的ゆえ、大戦の敵国でもあったドイツは博覧会から排除。

そのドイツでは、1923年展覧会の成功で内外が注目しモダニズムの旗手となったワイマール・バウハウスが転換点を迎えていました。

24年2月、選挙で躍進し、同校の上部機関であるテューリンゲン州議会で多数となった右派連合が「伝統破壊」 「共産主義的」 「浪費体質」とバウハウスを攻撃。その際、会計監査が武器に使われ「悪人の公金使い込み」という構図が作り出されます。これが世間の俗情を煽った。

そのドイツでは、1923年展覧会の成功で内外が注目しモダニズムの旗手となったワイマール・バウハウスが転換点を迎えていました。

24年2月、選挙で躍進し、同校の上部機関であるテューリンゲン州議会で多数となった右派連合が「伝統破壊」 「共産主義的」 「浪費体質」とバウハウスを攻撃。その際、会計監査が武器に使われ「悪人の公金使い込み」という構図が作り出されます。これが世間の俗情を煽った。

August 4, 2025 at 4:24 AM

大戦前、ウィーン分離派やドイツ工作連盟に圧倒されてきたフランス美術界。その危機意識の結実が「アール・デコ」博覧会でした。仏美術優位の国際的喧伝という国粋的目的ゆえ、大戦の敵国でもあったドイツは博覧会から排除。

そのドイツでは、1923年展覧会の成功で内外が注目しモダニズムの旗手となったワイマール・バウハウスが転換点を迎えていました。

24年2月、選挙で躍進し、同校の上部機関であるテューリンゲン州議会で多数となった右派連合が「伝統破壊」 「共産主義的」 「浪費体質」とバウハウスを攻撃。その際、会計監査が武器に使われ「悪人の公金使い込み」という構図が作り出されます。これが世間の俗情を煽った。

そのドイツでは、1923年展覧会の成功で内外が注目しモダニズムの旗手となったワイマール・バウハウスが転換点を迎えていました。

24年2月、選挙で躍進し、同校の上部機関であるテューリンゲン州議会で多数となった右派連合が「伝統破壊」 「共産主義的」 「浪費体質」とバウハウスを攻撃。その際、会計監査が武器に使われ「悪人の公金使い込み」という構図が作り出されます。これが世間の俗情を煽った。

ご心中をお察しいたします。お見舞いに伺いたいところですが、遠方ゆえそれも叶わず申し訳ありません…

☟画像はチャーリー・チェイス主演レオ・マッケリー監督の短編喜劇 "Isn’t Life Terrible?" (1925) からのキャプチャです…チェイスの喜劇、しみじみ良いなと最近思っていろいろ見ております。

youtu.be/0Asj-boIXOU

どうぞお大事になさってくださいませ。

☟画像はチャーリー・チェイス主演レオ・マッケリー監督の短編喜劇 "Isn’t Life Terrible?" (1925) からのキャプチャです…チェイスの喜劇、しみじみ良いなと最近思っていろいろ見ております。

youtu.be/0Asj-boIXOU

どうぞお大事になさってくださいませ。

July 27, 2025 at 10:17 AM

ご心中をお察しいたします。お見舞いに伺いたいところですが、遠方ゆえそれも叶わず申し訳ありません…

☟画像はチャーリー・チェイス主演レオ・マッケリー監督の短編喜劇 "Isn’t Life Terrible?" (1925) からのキャプチャです…チェイスの喜劇、しみじみ良いなと最近思っていろいろ見ております。

youtu.be/0Asj-boIXOU

どうぞお大事になさってくださいませ。

☟画像はチャーリー・チェイス主演レオ・マッケリー監督の短編喜劇 "Isn’t Life Terrible?" (1925) からのキャプチャです…チェイスの喜劇、しみじみ良いなと最近思っていろいろ見ております。

youtu.be/0Asj-boIXOU

どうぞお大事になさってくださいませ。

「ヴォワザン計画」が展示されたのは「エスプリ・ヌーヴォー館」の正面向かって左手、曲線を描く吹き抜け部分。右手の直線部分に注目集まりがちですが、この曲線の吹き抜けがまた面白いのです…

「エスプリ・ヌーヴォー館」は現存しませんがボローニャに復元された建物があります。その外観と内部をたっぷり見せてくれる動画がありました☟。

youtu.be/MnnnYjgBp2s

「エスプリ・ヌーヴォー館」は現存しませんがボローニャに復元された建物があります。その外観と内部をたっぷり見せてくれる動画がありました☟。

youtu.be/MnnnYjgBp2s

Le Corbusier l Pavillon de l'Esprit Nouveau, Bologna, 1977

YouTube video by jnoo

youtu.be

July 27, 2025 at 4:00 AM

「ヴォワザン計画」が展示されたのは「エスプリ・ヌーヴォー館」の正面向かって左手、曲線を描く吹き抜け部分。右手の直線部分に注目集まりがちですが、この曲線の吹き抜けがまた面白いのです…

「エスプリ・ヌーヴォー館」は現存しませんがボローニャに復元された建物があります。その外観と内部をたっぷり見せてくれる動画がありました☟。

youtu.be/MnnnYjgBp2s

「エスプリ・ヌーヴォー館」は現存しませんがボローニャに復元された建物があります。その外観と内部をたっぷり見せてくれる動画がありました☟。

youtu.be/MnnnYjgBp2s

「ヴォワザン計画」

コルブによる1922年の「300万人都市計画」をパリ市に適用し、ブルジョワの巣窟になってる1区4区あたりの不合理不経済な古い建物を全部ぶっ潰して労働者階級でも購入可能な居室を高層建築で実現しようという計画。

1925年「エスプリ・ヌーヴォー館」館内にて図と模型を用い発表。ヴォワザン計画都市のためのモジュールがこの館、ということ。

本計画はパリ市に拒否され未着手。

コルブによる1922年の「300万人都市計画」をパリ市に適用し、ブルジョワの巣窟になってる1区4区あたりの不合理不経済な古い建物を全部ぶっ潰して労働者階級でも購入可能な居室を高層建築で実現しようという計画。

1925年「エスプリ・ヌーヴォー館」館内にて図と模型を用い発表。ヴォワザン計画都市のためのモジュールがこの館、ということ。

本計画はパリ市に拒否され未着手。

July 27, 2025 at 3:53 AM

「ヴォワザン計画」

コルブによる1922年の「300万人都市計画」をパリ市に適用し、ブルジョワの巣窟になってる1区4区あたりの不合理不経済な古い建物を全部ぶっ潰して労働者階級でも購入可能な居室を高層建築で実現しようという計画。

1925年「エスプリ・ヌーヴォー館」館内にて図と模型を用い発表。ヴォワザン計画都市のためのモジュールがこの館、ということ。

本計画はパリ市に拒否され未着手。

コルブによる1922年の「300万人都市計画」をパリ市に適用し、ブルジョワの巣窟になってる1区4区あたりの不合理不経済な古い建物を全部ぶっ潰して労働者階級でも購入可能な居室を高層建築で実現しようという計画。

1925年「エスプリ・ヌーヴォー館」館内にて図と模型を用い発表。ヴォワザン計画都市のためのモジュールがこの館、ということ。

本計画はパリ市に拒否され未着手。

「エスプリ・ヌーヴォー館」は展覧会会期中、観客の目に触れぬよう高い壁に囲まれていた、と言われることもありますが、おそらくそれは会期途中まで工事が続いていたことに尾ひれがついた伝説。とは言え、場所はグラン・パレ緑地の隅っこの超目立たない場所だったので、完成後も入場者たちには見つけにくかったようです。

室内へ目を向ければ反装飾というアドルフ・ロースのアイデアを拝借しつつ、ロースにはあった工芸への愛好すら拒絶し、工業生産へ問題を還元した過激さ。

革新的なデザインは絶賛されもする一方、コルブのかつての師マレなどは全否定と意見分かれ、挑戦的挑発的なコルブの言動もあることだし腫物のような扱いだったのかも。

室内へ目を向ければ反装飾というアドルフ・ロースのアイデアを拝借しつつ、ロースにはあった工芸への愛好すら拒絶し、工業生産へ問題を還元した過激さ。

革新的なデザインは絶賛されもする一方、コルブのかつての師マレなどは全否定と意見分かれ、挑戦的挑発的なコルブの言動もあることだし腫物のような扱いだったのかも。

July 27, 2025 at 3:39 AM

「エスプリ・ヌーヴォー館」は展覧会会期中、観客の目に触れぬよう高い壁に囲まれていた、と言われることもありますが、おそらくそれは会期途中まで工事が続いていたことに尾ひれがついた伝説。とは言え、場所はグラン・パレ緑地の隅っこの超目立たない場所だったので、完成後も入場者たちには見つけにくかったようです。

室内へ目を向ければ反装飾というアドルフ・ロースのアイデアを拝借しつつ、ロースにはあった工芸への愛好すら拒絶し、工業生産へ問題を還元した過激さ。

革新的なデザインは絶賛されもする一方、コルブのかつての師マレなどは全否定と意見分かれ、挑戦的挑発的なコルブの言動もあることだし腫物のような扱いだったのかも。

室内へ目を向ければ反装飾というアドルフ・ロースのアイデアを拝借しつつ、ロースにはあった工芸への愛好すら拒絶し、工業生産へ問題を還元した過激さ。

革新的なデザインは絶賛されもする一方、コルブのかつての師マレなどは全否定と意見分かれ、挑戦的挑発的なコルブの言動もあることだし腫物のような扱いだったのかも。

しかし展覧会で一層の異彩を放ったのは…

ル・コルビュジエ「エスプリ・ヌーヴォー館」

縦横に反復拡張することで共同住宅を形成するモジュール。「可住細胞」のモデル・ルーム。展覧会開幕時は未完成で竣工は会期途中の1925年7月10日。

竣工式でル・コルビュジエはこのように宣言。

「装飾という口実の下で、実は建築が動揺しました。けれども今日では建築は立ち上がり装飾芸術を一掃するのです。したがって、私たちの展示館は建築であって、装飾芸術ではありません。私たちの展示館は、この厳格な目的からして反装飾芸術の姿勢さえ持っている」

消費サイクルとして立ち現れた「アール・デコ」への宣戦布告…

ル・コルビュジエ「エスプリ・ヌーヴォー館」

縦横に反復拡張することで共同住宅を形成するモジュール。「可住細胞」のモデル・ルーム。展覧会開幕時は未完成で竣工は会期途中の1925年7月10日。

竣工式でル・コルビュジエはこのように宣言。

「装飾という口実の下で、実は建築が動揺しました。けれども今日では建築は立ち上がり装飾芸術を一掃するのです。したがって、私たちの展示館は建築であって、装飾芸術ではありません。私たちの展示館は、この厳格な目的からして反装飾芸術の姿勢さえ持っている」

消費サイクルとして立ち現れた「アール・デコ」への宣戦布告…

July 27, 2025 at 3:10 AM

しかし展覧会で一層の異彩を放ったのは…

ル・コルビュジエ「エスプリ・ヌーヴォー館」

縦横に反復拡張することで共同住宅を形成するモジュール。「可住細胞」のモデル・ルーム。展覧会開幕時は未完成で竣工は会期途中の1925年7月10日。

竣工式でル・コルビュジエはこのように宣言。

「装飾という口実の下で、実は建築が動揺しました。けれども今日では建築は立ち上がり装飾芸術を一掃するのです。したがって、私たちの展示館は建築であって、装飾芸術ではありません。私たちの展示館は、この厳格な目的からして反装飾芸術の姿勢さえ持っている」

消費サイクルとして立ち現れた「アール・デコ」への宣戦布告…

ル・コルビュジエ「エスプリ・ヌーヴォー館」

縦横に反復拡張することで共同住宅を形成するモジュール。「可住細胞」のモデル・ルーム。展覧会開幕時は未完成で竣工は会期途中の1925年7月10日。

竣工式でル・コルビュジエはこのように宣言。

「装飾という口実の下で、実は建築が動揺しました。けれども今日では建築は立ち上がり装飾芸術を一掃するのです。したがって、私たちの展示館は建築であって、装飾芸術ではありません。私たちの展示館は、この厳格な目的からして反装飾芸術の姿勢さえ持っている」

消費サイクルとして立ち現れた「アール・デコ」への宣戦布告…

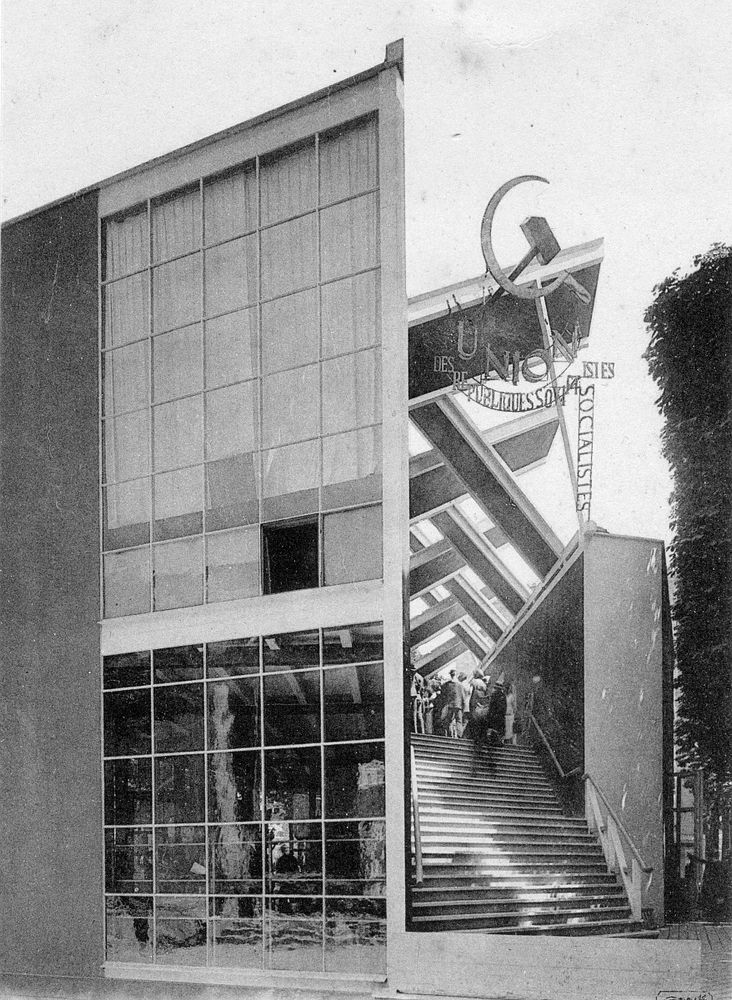

そう考えると、博覧会でのコンスタンティン・メリニコフがやったソ連館のデザインこそ映画のセットの実体化のように思えてきます。

基本、映画のセット・デザインは表層だけで裏も奥行きも無い。それを強引に立体化、実体化するとメリニコフになる…

このソ連館は巨大な立体ではあるけれど、そのすべてが表層から成り立っていて裏が無い…

☟メリニコフ「ソ連館」解説動画

youtu.be/hBo0C23g0R8

なお、アレクサンドラ・エクステル、ヴィクトル・シモフらが参加したソ連製SF映画『アエリータ』公開は1924年。

基本、映画のセット・デザインは表層だけで裏も奥行きも無い。それを強引に立体化、実体化するとメリニコフになる…

このソ連館は巨大な立体ではあるけれど、そのすべてが表層から成り立っていて裏が無い…

☟メリニコフ「ソ連館」解説動画

youtu.be/hBo0C23g0R8

なお、アレクサンドラ・エクステル、ヴィクトル・シモフらが参加したソ連製SF映画『アエリータ』公開は1924年。

July 27, 2025 at 2:03 AM

そう考えると、博覧会でのコンスタンティン・メリニコフがやったソ連館のデザインこそ映画のセットの実体化のように思えてきます。

基本、映画のセット・デザインは表層だけで裏も奥行きも無い。それを強引に立体化、実体化するとメリニコフになる…

このソ連館は巨大な立体ではあるけれど、そのすべてが表層から成り立っていて裏が無い…

☟メリニコフ「ソ連館」解説動画

youtu.be/hBo0C23g0R8

なお、アレクサンドラ・エクステル、ヴィクトル・シモフらが参加したソ連製SF映画『アエリータ』公開は1924年。

基本、映画のセット・デザインは表層だけで裏も奥行きも無い。それを強引に立体化、実体化するとメリニコフになる…

このソ連館は巨大な立体ではあるけれど、そのすべてが表層から成り立っていて裏が無い…

☟メリニコフ「ソ連館」解説動画

youtu.be/hBo0C23g0R8

なお、アレクサンドラ・エクステル、ヴィクトル・シモフらが参加したソ連製SF映画『アエリータ』公開は1924年。

クライン=ロッゲは永遠のダーク・ヒーローです。

お写真拝見して1933年の『マブゼ』を思い出したのですが、ストーリーで言えば縁起でもない話でした…すみません…

極右排外主義者が凱歌をあげた年の映画ですから、本日現在の状況とあまりにマッチしすぎてもいます…

お写真拝見して1933年の『マブゼ』を思い出したのですが、ストーリーで言えば縁起でもない話でした…すみません…

極右排外主義者が凱歌をあげた年の映画ですから、本日現在の状況とあまりにマッチしすぎてもいます…

July 27, 2025 at 1:27 AM

クライン=ロッゲは永遠のダーク・ヒーローです。

お写真拝見して1933年の『マブゼ』を思い出したのですが、ストーリーで言えば縁起でもない話でした…すみません…

極右排外主義者が凱歌をあげた年の映画ですから、本日現在の状況とあまりにマッチしすぎてもいます…

お写真拝見して1933年の『マブゼ』を思い出したのですが、ストーリーで言えば縁起でもない話でした…すみません…

極右排外主義者が凱歌をあげた年の映画ですから、本日現在の状況とあまりにマッチしすぎてもいます…

マレ=ステヴァンスは博覧会の前年公開されたマルセル・レルビエの映画『人でなしの女』に参加してセット・デザインを手掛けています。そちらを見るとフィクションのためのデザインゆえ機能性、居住性を度外視して見栄えを重視したらしく、博覧会のデザインより突き抜けた感じに仕上がってるように思えます。

映画のセットは映った姿が全てで壁の向こうがどうなってるか関係ないですし、撮影が終われば壊されて無くなるもの。それだけに無茶ができたということか…ル・コルビュジエなら絶対やらないだろう仕事。

映画のセットは映った姿が全てで壁の向こうがどうなってるか関係ないですし、撮影が終われば壊されて無くなるもの。それだけに無茶ができたということか…ル・コルビュジエなら絶対やらないだろう仕事。

July 27, 2025 at 1:19 AM

マレ=ステヴァンスは博覧会の前年公開されたマルセル・レルビエの映画『人でなしの女』に参加してセット・デザインを手掛けています。そちらを見るとフィクションのためのデザインゆえ機能性、居住性を度外視して見栄えを重視したらしく、博覧会のデザインより突き抜けた感じに仕上がってるように思えます。

映画のセットは映った姿が全てで壁の向こうがどうなってるか関係ないですし、撮影が終われば壊されて無くなるもの。それだけに無茶ができたということか…ル・コルビュジエなら絶対やらないだろう仕事。

映画のセットは映った姿が全てで壁の向こうがどうなってるか関係ないですし、撮影が終われば壊されて無くなるもの。それだけに無茶ができたということか…ル・コルビュジエなら絶対やらないだろう仕事。

現代装飾美術工業美術国際博覧会

パリ、アレクサンドル3世橋両岸のグラン・パレと廃兵院前広場を会場に、1925年4月28日開幕。参加22か国。アメリカ、ドイツは不参加。

アール・ヌーヴォー以降の様々なデザインを集めたことにより、雑多な表現の中に大勢を占める傾向として、現在の流行が浮かび上がることとなった。直線、反復、色彩、工業的…そうしたデザインは本博覧会名にちなみ「アール・デコ」と呼ばれるようになる。

その一方で、流行から外れ、超越しようとする試みも同時にこの会場にあった。

例えば、ル・コルビュジエ。例えば、メリニコフ…

パリ、アレクサンドル3世橋両岸のグラン・パレと廃兵院前広場を会場に、1925年4月28日開幕。参加22か国。アメリカ、ドイツは不参加。

アール・ヌーヴォー以降の様々なデザインを集めたことにより、雑多な表現の中に大勢を占める傾向として、現在の流行が浮かび上がることとなった。直線、反復、色彩、工業的…そうしたデザインは本博覧会名にちなみ「アール・デコ」と呼ばれるようになる。

その一方で、流行から外れ、超越しようとする試みも同時にこの会場にあった。

例えば、ル・コルビュジエ。例えば、メリニコフ…

July 27, 2025 at 1:06 AM

「アール・デコは、なめらかで輝くような表面をもち幾何学的な繰り返し紋様を用いていたというその表層の表情の下に、手あたり次第に先行様式を消費していたとみてもいい。次々に新たなデザイン源を捜す必要があったのは、デザインそのものが、消費対象になっていたからである」

「アール・デコに数々のデザイン源が指摘されているが、それも最初の一瞬のかかわりであって、借用の後はたちまちアール・デコというスタイルのなかにのみこまれ、自己増殖を繰り返す。その過程がすなわちデザインの消費なのである」

磯崎新「いま、何故アール・デコ」( 『建築行脚12』 )より

「アール・デコに数々のデザイン源が指摘されているが、それも最初の一瞬のかかわりであって、借用の後はたちまちアール・デコというスタイルのなかにのみこまれ、自己増殖を繰り返す。その過程がすなわちデザインの消費なのである」

磯崎新「いま、何故アール・デコ」( 『建築行脚12』 )より

July 26, 2025 at 3:22 AM

「アール・デコは、なめらかで輝くような表面をもち幾何学的な繰り返し紋様を用いていたというその表層の表情の下に、手あたり次第に先行様式を消費していたとみてもいい。次々に新たなデザイン源を捜す必要があったのは、デザインそのものが、消費対象になっていたからである」

「アール・デコに数々のデザイン源が指摘されているが、それも最初の一瞬のかかわりであって、借用の後はたちまちアール・デコというスタイルのなかにのみこまれ、自己増殖を繰り返す。その過程がすなわちデザインの消費なのである」

磯崎新「いま、何故アール・デコ」( 『建築行脚12』 )より

「アール・デコに数々のデザイン源が指摘されているが、それも最初の一瞬のかかわりであって、借用の後はたちまちアール・デコというスタイルのなかにのみこまれ、自己増殖を繰り返す。その過程がすなわちデザインの消費なのである」

磯崎新「いま、何故アール・デコ」( 『建築行脚12』 )より

「ゼセッションからモダンにいたるまで…アール・ヌーボーと近代デザインの分類にそれぞれ所属することになっているデザインが、アール・デコという名目でひとまとめにくくられている」

「アール・デコはそれだけに特性のはっきりしない、25年を中心とする時代の様式とみられているふしがある」

「それ自身が、先行する諸々のデザインを消費することによって成立していたスタイルであった」

「アール・デコは必ずしも独自のユニークなスタイルを根源的にうみだしていたのではなく、先行する諸様式をとりこみ、 変形していた、文字通りの応用美術の範疇に属する現象だったとみていい」

「アール・デコはそれだけに特性のはっきりしない、25年を中心とする時代の様式とみられているふしがある」

「それ自身が、先行する諸々のデザインを消費することによって成立していたスタイルであった」

「アール・デコは必ずしも独自のユニークなスタイルを根源的にうみだしていたのではなく、先行する諸様式をとりこみ、 変形していた、文字通りの応用美術の範疇に属する現象だったとみていい」

July 26, 2025 at 3:14 AM

「ゼセッションからモダンにいたるまで…アール・ヌーボーと近代デザインの分類にそれぞれ所属することになっているデザインが、アール・デコという名目でひとまとめにくくられている」

「アール・デコはそれだけに特性のはっきりしない、25年を中心とする時代の様式とみられているふしがある」

「それ自身が、先行する諸々のデザインを消費することによって成立していたスタイルであった」

「アール・デコは必ずしも独自のユニークなスタイルを根源的にうみだしていたのではなく、先行する諸様式をとりこみ、 変形していた、文字通りの応用美術の範疇に属する現象だったとみていい」

「アール・デコはそれだけに特性のはっきりしない、25年を中心とする時代の様式とみられているふしがある」

「それ自身が、先行する諸々のデザインを消費することによって成立していたスタイルであった」

「アール・デコは必ずしも独自のユニークなスタイルを根源的にうみだしていたのではなく、先行する諸様式をとりこみ、 変形していた、文字通りの応用美術の範疇に属する現象だったとみていい」