[BOT] 【月心院跡】

かつて宮城県白石市大平森合にあった寺院。「片倉重長」の継室・阿梅の発願により、父・真田幸村と夫・片倉重長の菩提を弔うため「傑山寺」の末寺として1648年に建立された。境内社として愛宕神社があった。明治初期に廃寺となり、重長や幸村の位牌などは「傑山寺」に移された。

かつて宮城県白石市大平森合にあった寺院。「片倉重長」の継室・阿梅の発願により、父・真田幸村と夫・片倉重長の菩提を弔うため「傑山寺」の末寺として1648年に建立された。境内社として愛宕神社があった。明治初期に廃寺となり、重長や幸村の位牌などは「傑山寺」に移された。

February 15, 2025 at 9:13 AM

[BOT] 【月心院跡】

かつて宮城県白石市大平森合にあった寺院。「片倉重長」の継室・阿梅の発願により、父・真田幸村と夫・片倉重長の菩提を弔うため「傑山寺」の末寺として1648年に建立された。境内社として愛宕神社があった。明治初期に廃寺となり、重長や幸村の位牌などは「傑山寺」に移された。

かつて宮城県白石市大平森合にあった寺院。「片倉重長」の継室・阿梅の発願により、父・真田幸村と夫・片倉重長の菩提を弔うため「傑山寺」の末寺として1648年に建立された。境内社として愛宕神社があった。明治初期に廃寺となり、重長や幸村の位牌などは「傑山寺」に移された。

明治期の富谷村(現在の富谷市)の人口が知りたい。特に明治5年頃の人口が分かる資料はないか。(宮城県図書館)

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000344960

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000344960

明治期の富谷村(現在の富谷市)の人口が知りたい。特に明治5年頃の人口が分かる資料はないか。 | レファレンス協同データベース

レファレンス協同データベース(レファ協)は、国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築する調べ物のための検索サービスです。参加館の質問・回答サービスの事例、調べ方、コレクション情報など調査に役立つ情報を公開しています。

crd.ndl.go.jp

March 22, 2025 at 1:31 AM

明治期の富谷村(現在の富谷市)の人口が知りたい。特に明治5年頃の人口が分かる資料はないか。(宮城県図書館)

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000344960

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000344960

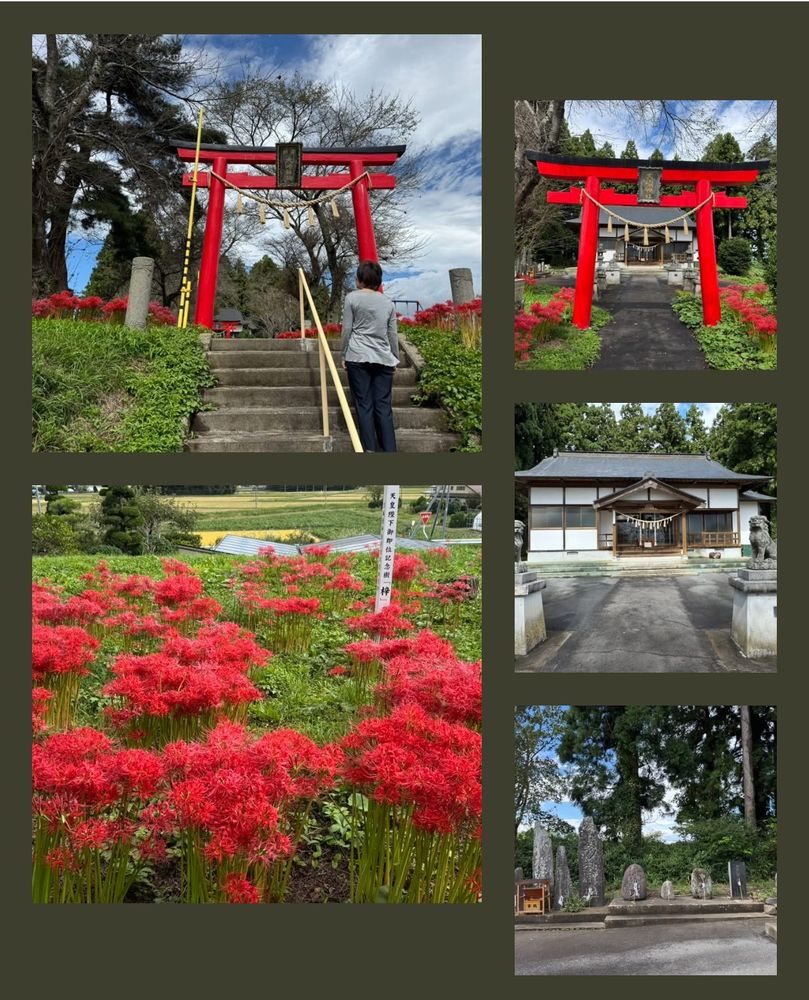

大崎神社を参拝。主祭神は、瀬織津姫命、家津御子命。現在の神社は、貞和5年(1349)創建と伝えられる伏見本屋敷に鎮座の村社三十六所神社に、旧大崎村内の各神社(愛宕神社・宝龍神社・稲荷神社・白山神社)を明治41年に合祀し、さらに翌明治42年には熊野神社社地に三十六所神社の社殿を遷座、同時に熊野神社を合祀して、大正7年に村社大崎神社と改称したものであると宮城県神社庁。ヒガンバナが綺麗に咲いていて、天皇陛下即位記念樹「梓」の柱があった。

September 29, 2025 at 7:46 AM

大崎神社を参拝。主祭神は、瀬織津姫命、家津御子命。現在の神社は、貞和5年(1349)創建と伝えられる伏見本屋敷に鎮座の村社三十六所神社に、旧大崎村内の各神社(愛宕神社・宝龍神社・稲荷神社・白山神社)を明治41年に合祀し、さらに翌明治42年には熊野神社社地に三十六所神社の社殿を遷座、同時に熊野神社を合祀して、大正7年に村社大崎神社と改称したものであると宮城県神社庁。ヒガンバナが綺麗に咲いていて、天皇陛下即位記念樹「梓」の柱があった。

「あせび」が「あふひ(葵)」になった理由 No.1

松尾芭蕉の「おくのほそ道」の宮城野に次の一節があります。

「玉田よこ野、つゝじが岡は、あせび咲ころ也」

この「あせび」を「葵」とする例が多数あります。その一番の原因は、曖昧な字形にあります。

下図参照

自筆本・曽良本は確実に「あせひ」ですが、西村本では「あせひ」の「せ」が「を」に近い字形になっています。

これにより村治本では「あをひ」と誤読。

蕉門七書や半化坊では「阿(あ)ふひ」となります。これは、「あせひ」を「あをひ」と誤読し、更に歴史的仮名遣いに直し「あふひ(葵)」としたと考えられます。

#奥の細道

松尾芭蕉の「おくのほそ道」の宮城野に次の一節があります。

「玉田よこ野、つゝじが岡は、あせび咲ころ也」

この「あせび」を「葵」とする例が多数あります。その一番の原因は、曖昧な字形にあります。

下図参照

自筆本・曽良本は確実に「あせひ」ですが、西村本では「あせひ」の「せ」が「を」に近い字形になっています。

これにより村治本では「あをひ」と誤読。

蕉門七書や半化坊では「阿(あ)ふひ」となります。これは、「あせひ」を「あをひ」と誤読し、更に歴史的仮名遣いに直し「あふひ(葵)」としたと考えられます。

#奥の細道

![・自筆本 芭蕉自筆 奥の細道 松尾芭蕉 著 上野洋三 校注 櫻井武次郎 校注 岩波書店

あせひ 11オ p29

・曽良本 天理図書館善本叢書 和書之部 第十巻別冊 おくのほそ道

あせひ 13ウ p30

・早大本)奥の細道 芭蕉 写, 宝永2[1705] 文庫31 A0171

あせひ

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a0171/bunko31_a0171_p0017.jpg

・昔安本 『蕉翁おくの細道』(東京大学総合図書館所蔵) 享保19(1734)

あせひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100419970/11?ln=ja

・永機本 晋其角 寶晋齋永機 明治18年(1885) 其角堂蔵版

『おくのほそ道』(国文学研究資料館所蔵)

あけひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200022071/16

・西村本 (西村本)影印 おくのほそ道 櫻井武次郎 編 双文社出版 素龍筆

阿せひ p38

・村治本 松尾芭蕉 著 ほか『おくのほそ道 : 去来本』[本編],[岩波書店],昭和8.

あをひ

https://dl.ndl.go.jp/pid/1187059/1/21

・元禄版 『奥の細道』(国文学研究資料館所蔵) 元禄15年(1702年)

阿せひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200019895/20?ln=ja

・寛政版 『おくのほそ道』(国文学研究資料館所蔵) 寛政元年(1789)

阿せひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200008248/20?ln=ja

・蕉門七書 『蕉門七書』(国文学研究資料館所蔵) 享和元自序(1801)

阿ふひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200002539/88?ln=ja

・半化坊 芭蕉翁道の記 半化坊選 おくの細道 天保14(1843年) 早稲田大学図書館

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko31/bunko31_a1173/index.html

阿ふひ

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a1173/bunko31_a1173_p0013.jpg

・百家交筆 百家交筆おくの細道 文化12(1815)序

あせひ

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a0912/bunko31_a0912_p0029.jpg

・香雪・交山 『おくの細道』(京都府立京都学・歴彩館所蔵) 文化15年(1818)

阿せひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300089363/31?ln=ja

・誹諧一葉集 古学庵仏兮,幻窓湖中 編 ; 坎窩久臧 校 文政10(1827)序

阿せひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200002563/33?ln=ja

・俳諧袖珍抄 二巻 『俳諧袖珍鈔』(東北大学附属図書館所蔵) 前編嘉永四(1851)

阿せひ

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300078366/77?ln=ja](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:cbidrwoqmmuj3jm7df52xtfw/bafkreighe3nism7mnzic5op466kkicjj5mu6aveywtd2vx2gbxhtfahi5a@jpeg)

July 29, 2025 at 2:55 AM

「あせび」が「あふひ(葵)」になった理由 No.1

松尾芭蕉の「おくのほそ道」の宮城野に次の一節があります。

「玉田よこ野、つゝじが岡は、あせび咲ころ也」

この「あせび」を「葵」とする例が多数あります。その一番の原因は、曖昧な字形にあります。

下図参照

自筆本・曽良本は確実に「あせひ」ですが、西村本では「あせひ」の「せ」が「を」に近い字形になっています。

これにより村治本では「あをひ」と誤読。

蕉門七書や半化坊では「阿(あ)ふひ」となります。これは、「あせひ」を「あをひ」と誤読し、更に歴史的仮名遣いに直し「あふひ(葵)」としたと考えられます。

#奥の細道

松尾芭蕉の「おくのほそ道」の宮城野に次の一節があります。

「玉田よこ野、つゝじが岡は、あせび咲ころ也」

この「あせび」を「葵」とする例が多数あります。その一番の原因は、曖昧な字形にあります。

下図参照

自筆本・曽良本は確実に「あせひ」ですが、西村本では「あせひ」の「せ」が「を」に近い字形になっています。

これにより村治本では「あをひ」と誤読。

蕉門七書や半化坊では「阿(あ)ふひ」となります。これは、「あせひ」を「あをひ」と誤読し、更に歴史的仮名遣いに直し「あふひ(葵)」としたと考えられます。

#奥の細道

[BOT] 【春蘭亭】

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

February 19, 2025 at 10:03 PM

[BOT] 【春蘭亭】

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

銅像前には、「朝日山計仙麻神社」。宮城県神社庁によれば、『旧深谷荘中の最高峰(海抜174メートル、県立公園)東南は河海を臨み、西北は山嶽を眺む佳地に鎮座する。深谷一の宮旭山宝龍大権現と称す。古老口伝によれば大同年間に勧請、延喜式内計仙麻神社にして、牡鹿郡十座の中の一座という説等々があるが後考を俟つことにする。権現の称を廃され、明治5年3月村社に列し、現社号に改める。大正15年に幣帛供進社に指定された。明治41、42年の合祀令により村内25社が合祀される。古くから農漁村民の信仰厚く、現在は氏子の里を2年にかけ一巡渡御を実施している』と。参拝。

March 8, 2025 at 1:58 AM

銅像前には、「朝日山計仙麻神社」。宮城県神社庁によれば、『旧深谷荘中の最高峰(海抜174メートル、県立公園)東南は河海を臨み、西北は山嶽を眺む佳地に鎮座する。深谷一の宮旭山宝龍大権現と称す。古老口伝によれば大同年間に勧請、延喜式内計仙麻神社にして、牡鹿郡十座の中の一座という説等々があるが後考を俟つことにする。権現の称を廃され、明治5年3月村社に列し、現社号に改める。大正15年に幣帛供進社に指定された。明治41、42年の合祀令により村内25社が合祀される。古くから農漁村民の信仰厚く、現在は氏子の里を2年にかけ一巡渡御を実施している』と。参拝。

宮城の日本酒と歴史を巡る日帰りツアー!限定15名募集#一ノ蔵#みやぎの明治村#JR東日

JR東日本びゅうツーリズム&セールスが企画する、宮城の日本酒蔵「一ノ蔵」見学や漢方牛料理、歴史的町並み「みやぎの明治村」を巡る日帰りツアー。2025年2月2日出発、東京駅・仙台駅発着の限定15名募集!日本酒好きにはたまらない、特別な体験が待っています。

JR東日本びゅうツーリズム&セールスが企画する、宮城の日本酒蔵「一ノ蔵」見学や漢方牛料理、歴史的町並み「みやぎの明治村」を巡る日帰りツアー。2025年2月2日出発、東京駅・仙台駅発着の限定15名募集!日本酒好きにはたまらない、特別な体験が待っています。

宮城の日本酒と歴史を巡る日帰りツアー!限定15名募集

JR東日本びゅうツーリズム&セールスが企画する、宮城の日本酒蔵「一ノ蔵」見学や漢方牛料理、歴史的町並み「みやぎの明治村」を巡る日帰りツアー。2025年2月2日出発、東京駅・仙台駅発着の限定15名募集!日本酒好きにはたまらない、特別な体験が待っています。

matomame.jp

December 12, 2024 at 2:58 AM

AIが友達になる日: 宮城県で歴史探訪!「2024みやぎの明治村歴史探訪」が開催決定! joyfulai.blogspot.com/2024/09/2024...

宮城県で歴史探訪!「2024みやぎの明治村歴史探訪」が開催決定!

joyfulai.blogspot.com

September 12, 2024 at 10:01 AM

AIが友達になる日: 宮城県で歴史探訪!「2024みやぎの明治村歴史探訪」が開催決定! joyfulai.blogspot.com/2024/09/2024...

最近、必要に迫られて田舎の土地のことを調べてたら、なじみのない字(あざ)が登場したので、興味が湧いて調べていた。

* どういう字があるのかを調べるのは結構大変なことであること

* 明治政府が各府県に命じて「明治前期全国村名小字調査書」というのを作ったけど、関東大震災で東京帝国大学の図書館が焼けてしまい、青森、秋田、宮城、福岡、熊本、大分、佐賀、鹿児島(当時のは現在の宮崎を含む)以外は失われてしまったという、奈良時代に作られた風土記みたいなことになってること

というを知った。関東大震災や戦災でいろいろ断絶が起こってることは、先日にとある銀行のことを調べてても感じた。

* どういう字があるのかを調べるのは結構大変なことであること

* 明治政府が各府県に命じて「明治前期全国村名小字調査書」というのを作ったけど、関東大震災で東京帝国大学の図書館が焼けてしまい、青森、秋田、宮城、福岡、熊本、大分、佐賀、鹿児島(当時のは現在の宮崎を含む)以外は失われてしまったという、奈良時代に作られた風土記みたいなことになってること

というを知った。関東大震災や戦災でいろいろ断絶が起こってることは、先日にとある銀行のことを調べてても感じた。

June 11, 2025 at 1:49 AM

最近、必要に迫られて田舎の土地のことを調べてたら、なじみのない字(あざ)が登場したので、興味が湧いて調べていた。

* どういう字があるのかを調べるのは結構大変なことであること

* 明治政府が各府県に命じて「明治前期全国村名小字調査書」というのを作ったけど、関東大震災で東京帝国大学の図書館が焼けてしまい、青森、秋田、宮城、福岡、熊本、大分、佐賀、鹿児島(当時のは現在の宮崎を含む)以外は失われてしまったという、奈良時代に作られた風土記みたいなことになってること

というを知った。関東大震災や戦災でいろいろ断絶が起こってることは、先日にとある銀行のことを調べてても感じた。

* どういう字があるのかを調べるのは結構大変なことであること

* 明治政府が各府県に命じて「明治前期全国村名小字調査書」というのを作ったけど、関東大震災で東京帝国大学の図書館が焼けてしまい、青森、秋田、宮城、福岡、熊本、大分、佐賀、鹿児島(当時のは現在の宮崎を含む)以外は失われてしまったという、奈良時代に作られた風土記みたいなことになってること

というを知った。関東大震災や戦災でいろいろ断絶が起こってることは、先日にとある銀行のことを調べてても感じた。

亡くなった大おじのいろいろな手続きで必要になったので明治時代からの戸籍を親戚が役場で取ってきて持ってきてくれたので情報をまとめる作業をしていた。

面白くなってきたので、明治時代の手書きを解読して父方の先祖を追っかけていくと、長野県長野市(笹井村→川中島村→長野市)と宮城県登米市(南方村→南方町→登米市)から、大沼公園らへんのとある地区に入ってきた人たちであることがわかった。

面白くなってきたので、明治時代の手書きを解読して父方の先祖を追っかけていくと、長野県長野市(笹井村→川中島村→長野市)と宮城県登米市(南方村→南方町→登米市)から、大沼公園らへんのとある地区に入ってきた人たちであることがわかった。

October 21, 2025 at 10:55 AM

亡くなった大おじのいろいろな手続きで必要になったので明治時代からの戸籍を親戚が役場で取ってきて持ってきてくれたので情報をまとめる作業をしていた。

面白くなってきたので、明治時代の手書きを解読して父方の先祖を追っかけていくと、長野県長野市(笹井村→川中島村→長野市)と宮城県登米市(南方村→南方町→登米市)から、大沼公園らへんのとある地区に入ってきた人たちであることがわかった。

面白くなってきたので、明治時代の手書きを解読して父方の先祖を追っかけていくと、長野県長野市(笹井村→川中島村→長野市)と宮城県登米市(南方村→南方町→登米市)から、大沼公園らへんのとある地区に入ってきた人たちであることがわかった。

[BOT] 【登米町】

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

March 2, 2025 at 11:38 PM

[BOT] 【登米町】

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

[BOT] 【田手岡館跡】

宮城県大和町宮床にある居館跡。『御殿山』と呼ばれる丘陵上に位置する。伊達宗房が宮床を所として拝領したことで1666年に築造された。3代・村興が一時的に「川崎要害」を拝領していた時期を除き、明治維新まで宮床伊達家の居館だった。遺構は残っているようだが、雑木に覆われている。

宮城県大和町宮床にある居館跡。『御殿山』と呼ばれる丘陵上に位置する。伊達宗房が宮床を所として拝領したことで1666年に築造された。3代・村興が一時的に「川崎要害」を拝領していた時期を除き、明治維新まで宮床伊達家の居館だった。遺構は残っているようだが、雑木に覆われている。

February 17, 2025 at 7:28 AM

[BOT] 【田手岡館跡】

宮城県大和町宮床にある居館跡。『御殿山』と呼ばれる丘陵上に位置する。伊達宗房が宮床を所として拝領したことで1666年に築造された。3代・村興が一時的に「川崎要害」を拝領していた時期を除き、明治維新まで宮床伊達家の居館だった。遺構は残っているようだが、雑木に覆われている。

宮城県大和町宮床にある居館跡。『御殿山』と呼ばれる丘陵上に位置する。伊達宗房が宮床を所として拝領したことで1666年に築造された。3代・村興が一時的に「川崎要害」を拝領していた時期を除き、明治維新まで宮床伊達家の居館だった。遺構は残っているようだが、雑木に覆われている。

[BOT] 【登米町】

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

June 22, 2025 at 7:08 AM

[BOT] 【登米町】

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。読み方は『とよままち』で、現在の「登米市(とめし)」と異なる。1889年に周辺の村で合併して誕生。廃藩置県の際に一時登米県や水沢県の県庁所在地となったことから、明治期の建造物が数多く残っている。2005年に周辺自治体と合併して「登米市」となった。

[BOT] 【春蘭亭】

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

August 20, 2025 at 4:08 AM

[BOT] 【春蘭亭】

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

宮城県登米市登米町にある武家屋敷。「みやぎの明治村」の施設の1つ。元は白石宗直(伊達宗直)が登米に移る際に共に移住した鈴木家の屋敷で、創建年代は不明だが江戸中期から後期の建物とされる。1989年まで持ち主が住んでいたが町に寄贈されて保存修理後に1990年にオープンした。

[BOT] 【宮城県出身の屯田兵】

北海道屯田倶楽部の名簿によると、明治期に北海道に入植した屯田兵のうち宮城県出身者は368人だった。特に屯田兵制度開始当初の琴似、山鼻の屯田兵村にはそれぞれの入植者の約半数(100人程度)の宮城県出身者が含まれており、特に琴似には亘理出身者が多かった。

北海道屯田倶楽部の名簿によると、明治期に北海道に入植した屯田兵のうち宮城県出身者は368人だった。特に屯田兵制度開始当初の琴似、山鼻の屯田兵村にはそれぞれの入植者の約半数(100人程度)の宮城県出身者が含まれており、特に琴似には亘理出身者が多かった。

May 7, 2025 at 10:03 PM

[BOT] 【宮城県出身の屯田兵】

北海道屯田倶楽部の名簿によると、明治期に北海道に入植した屯田兵のうち宮城県出身者は368人だった。特に屯田兵制度開始当初の琴似、山鼻の屯田兵村にはそれぞれの入植者の約半数(100人程度)の宮城県出身者が含まれており、特に琴似には亘理出身者が多かった。

北海道屯田倶楽部の名簿によると、明治期に北海道に入植した屯田兵のうち宮城県出身者は368人だった。特に屯田兵制度開始当初の琴似、山鼻の屯田兵村にはそれぞれの入植者の約半数(100人程度)の宮城県出身者が含まれており、特に琴似には亘理出身者が多かった。

[BOT] 【鎌田三之助】

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

February 2, 2025 at 10:03 PM

[BOT] 【鎌田三之助】

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

[BOT] 【鎌田三之助】

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

June 21, 2025 at 10:18 AM

[BOT] 【鎌田三之助】

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

明治時代の政治家、篤志家。1863年に木間塚村(現・大崎市鹿島台)に誕生。宮城県議会議員や国会議員、鹿島台村村長などを歴任し、「品井沼」の干拓事業など、郷里である鹿島台村の発展に一生を捧げた。粗末な身なりにわらじを履いて村中を回っていたことから『わらじ村長』と呼ばれた。

[BOT] 【鹿島天足和気神社】

宮城県亘理町逢隈にある神社。111年に神宮寺村(現・亘理町逢隈神宮寺)の三門山にヤマトタケルによって創建されたと伝わる。以後、各時代の領主による支援で維持され、1686年に亘理伊達家5代当主・実氏によって現在地に遷座した。明治期に周辺の神社をいくつか合祀している。

宮城県亘理町逢隈にある神社。111年に神宮寺村(現・亘理町逢隈神宮寺)の三門山にヤマトタケルによって創建されたと伝わる。以後、各時代の領主による支援で維持され、1686年に亘理伊達家5代当主・実氏によって現在地に遷座した。明治期に周辺の神社をいくつか合祀している。

August 30, 2025 at 1:13 PM

[BOT] 【鹿島天足和気神社】

宮城県亘理町逢隈にある神社。111年に神宮寺村(現・亘理町逢隈神宮寺)の三門山にヤマトタケルによって創建されたと伝わる。以後、各時代の領主による支援で維持され、1686年に亘理伊達家5代当主・実氏によって現在地に遷座した。明治期に周辺の神社をいくつか合祀している。

宮城県亘理町逢隈にある神社。111年に神宮寺村(現・亘理町逢隈神宮寺)の三門山にヤマトタケルによって創建されたと伝わる。以後、各時代の領主による支援で維持され、1686年に亘理伊達家5代当主・実氏によって現在地に遷座した。明治期に周辺の神社をいくつか合祀している。

[BOT] 【花渕浜】

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

November 1, 2025 at 1:08 PM

[BOT] 【花渕浜】

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

[BOT] 【花渕浜】

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

April 9, 2025 at 6:48 AM

[BOT] 【花渕浜】

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

宮城県七ヶ浜町にある地名。町内でも最も東側に位置し、太平洋に突き出している。名称の由来には海に突き出た地形から『鼻淵』という説と、「鼻節神社」の祭神の鼻に節があるからという説がある。明治以降に「高山外国人避暑地」が開設された地区で、現在は「七ヶ浜国際村」などが立地。

[BOT] 【真坂館跡】

宮城県栗原市一迫真坂にある城郭跡。元は大崎氏家臣の居城とされ、藩政時代初期には宿老『冨塚氏』が、後に一門格の「白河氏」が所として拝領した。真坂は「上街道」と「小安街道」の交わる交通の要衝で、明治期には「一迫村(後に一迫町)」の中心地となった。跡地には「龍雲寺」がある。

宮城県栗原市一迫真坂にある城郭跡。元は大崎氏家臣の居城とされ、藩政時代初期には宿老『冨塚氏』が、後に一門格の「白河氏」が所として拝領した。真坂は「上街道」と「小安街道」の交わる交通の要衝で、明治期には「一迫村(後に一迫町)」の中心地となった。跡地には「龍雲寺」がある。

May 26, 2025 at 8:28 AM

[BOT] 【真坂館跡】

宮城県栗原市一迫真坂にある城郭跡。元は大崎氏家臣の居城とされ、藩政時代初期には宿老『冨塚氏』が、後に一門格の「白河氏」が所として拝領した。真坂は「上街道」と「小安街道」の交わる交通の要衝で、明治期には「一迫村(後に一迫町)」の中心地となった。跡地には「龍雲寺」がある。

宮城県栗原市一迫真坂にある城郭跡。元は大崎氏家臣の居城とされ、藩政時代初期には宿老『冨塚氏』が、後に一門格の「白河氏」が所として拝領した。真坂は「上街道」と「小安街道」の交わる交通の要衝で、明治期には「一迫村(後に一迫町)」の中心地となった。跡地には「龍雲寺」がある。

[BOT] 【花山村】

かつて宮城県北部にあった自治体。明治時代の市町村制施行から村域は変わらなかった。村内にはかつて仙台藩の番所が置かれており「仙台藩花山村寒湯番所跡」として国の史跡に指定されている。毎年5月は「花山鉄砲まつり」が開催される。2005年に周辺自治体と合併して「栗原市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。明治時代の市町村制施行から村域は変わらなかった。村内にはかつて仙台藩の番所が置かれており「仙台藩花山村寒湯番所跡」として国の史跡に指定されている。毎年5月は「花山鉄砲まつり」が開催される。2005年に周辺自治体と合併して「栗原市」となった。

March 30, 2025 at 12:13 AM

[BOT] 【花山村】

かつて宮城県北部にあった自治体。明治時代の市町村制施行から村域は変わらなかった。村内にはかつて仙台藩の番所が置かれており「仙台藩花山村寒湯番所跡」として国の史跡に指定されている。毎年5月は「花山鉄砲まつり」が開催される。2005年に周辺自治体と合併して「栗原市」となった。

かつて宮城県北部にあった自治体。明治時代の市町村制施行から村域は変わらなかった。村内にはかつて仙台藩の番所が置かれており「仙台藩花山村寒湯番所跡」として国の史跡に指定されている。毎年5月は「花山鉄砲まつり」が開催される。2005年に周辺自治体と合併して「栗原市」となった。

「みやぎの明治村」なんてあったのか :siranakatta_sonnano:

「2024みやぎの明治村歴史探訪」を開催します! - 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/2024rekisi.html

#宮城県 #fedibird

「2024みやぎの明治村歴史探訪」を開催します! - 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/2024rekisi.html

#宮城県 #fedibird

September 5, 2024 at 5:54 AM

「みやぎの明治村」なんてあったのか :siranakatta_sonnano:

「2024みやぎの明治村歴史探訪」を開催します! - 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/2024rekisi.html

#宮城県 #fedibird

「2024みやぎの明治村歴史探訪」を開催します! - 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmsgsin-e/2024rekisi.html

#宮城県 #fedibird