新聞配達をしている高校生の少年が、私生児を産んだばかりの同級生の少女を、安アパートを借りて住まわせ、誰の子なのか分からないのを承知で赤ん坊の父親になろうとする話。

不幸な境遇、青春のあがき、私小説の暗さ、が揃っていてたまらない雰囲気がある。著者二十八歳のときの作品だが、深刻な語彙を使った文体によって即座に没入できるところがいい。タイトルも良い。

新聞配達をしている高校生の少年が、私生児を産んだばかりの同級生の少女を、安アパートを借りて住まわせ、誰の子なのか分からないのを承知で赤ん坊の父親になろうとする話。

不幸な境遇、青春のあがき、私小説の暗さ、が揃っていてたまらない雰囲気がある。著者二十八歳のときの作品だが、深刻な語彙を使った文体によって即座に没入できるところがいい。タイトルも良い。

登場人物は、庭に家財を並べてガレージセールをしている男と、たまたま車で立ち寄った若者と娘のカップル、この三人のみ。全編にわたって三人称の作品だが、一行空けのたびに視点は、〈男〉→〈若者と娘〉→〈男〉→〈若者と娘、男〉→〈若者と娘〉→〈男〉→〈娘〉という風に変えてあるのにはじめて気付いた。非常に短い作品だが、どちらの視点もさらっているので、本来なら理解しやすいはずなのだが、大事な箇所は見事に除外してあり、語っていない。この語らない部分が最後に効いてくる。超絶技巧の作品だと思う。

登場人物は、庭に家財を並べてガレージセールをしている男と、たまたま車で立ち寄った若者と娘のカップル、この三人のみ。全編にわたって三人称の作品だが、一行空けのたびに視点は、〈男〉→〈若者と娘〉→〈男〉→〈若者と娘、男〉→〈若者と娘〉→〈男〉→〈娘〉という風に変えてあるのにはじめて気付いた。非常に短い作品だが、どちらの視点もさらっているので、本来なら理解しやすいはずなのだが、大事な箇所は見事に除外してあり、語っていない。この語らない部分が最後に効いてくる。超絶技巧の作品だと思う。

久生十蘭の作品はどれも先読みのできない魅力的な展開を持っている。表題作「墓地展望亭」の、いい意味で少女漫画のようなめくるめくロマンスにはときめかされた。

一作ごとに違う読み味、華麗な文章、多彩な文体を駆使して、読者を物語に酔わせる久生十蘭の作風は、なるほど、今ならカルト作家と呼ばれてもおかしくないくらいの熱狂を巻き起こす魅力を備えている。名前だけではない、作品そのものがオシャレだ。

久生十蘭の作品はどれも先読みのできない魅力的な展開を持っている。表題作「墓地展望亭」の、いい意味で少女漫画のようなめくるめくロマンスにはときめかされた。

一作ごとに違う読み味、華麗な文章、多彩な文体を駆使して、読者を物語に酔わせる久生十蘭の作風は、なるほど、今ならカルト作家と呼ばれてもおかしくないくらいの熱狂を巻き起こす魅力を備えている。名前だけではない、作品そのものがオシャレだ。

以前、好きなタイトルの本を集めて写真を撮った。仮に記憶を消すことができて、初めてこれらの本を書店で見つけたとしても、やはり手に取ってみたくなる秀逸なタイトルだと思う。

・競売ナンバー49の叫び

・百年の孤独

・細雪

・ライ麦畑でつかまえて

・羊をめぐる冒険

・氷炎

・そこでゆっくりと死んでいきたい気持をそそる場所

・犬狼都市

・プラネタリウムの外側

・次の町まで、君はどんな歌をうたうの?

・死ぬときはひとりぼっち

以前、好きなタイトルの本を集めて写真を撮った。仮に記憶を消すことができて、初めてこれらの本を書店で見つけたとしても、やはり手に取ってみたくなる秀逸なタイトルだと思う。

・競売ナンバー49の叫び

・百年の孤独

・細雪

・ライ麦畑でつかまえて

・羊をめぐる冒険

・氷炎

・そこでゆっくりと死んでいきたい気持をそそる場所

・犬狼都市

・プラネタリウムの外側

・次の町まで、君はどんな歌をうたうの?

・死ぬときはひとりぼっち

スペインのバルセロナにある音楽サークルの委員をしている四十八歳の女性が、招聘したポーランド人の七十二歳になるピアニストに突然求愛されてしまうのだが、この小説は突然求愛された女性の側にフォーカスを置いて、彼女の内面に起こる心の推移を、細かく丹念に拾い上げながら進行する。

若者同士の恋愛と違い、ある程度の年齢に達した男女は、これまでに成立している人間関係に縛られており、とりわけ恋愛関係を結ぶことにおいては慎重にならざるを得ず、お互いの年齢を鑑みれば躊躇する心が生まれるのも当たり前であろう。

スペインのバルセロナにある音楽サークルの委員をしている四十八歳の女性が、招聘したポーランド人の七十二歳になるピアニストに突然求愛されてしまうのだが、この小説は突然求愛された女性の側にフォーカスを置いて、彼女の内面に起こる心の推移を、細かく丹念に拾い上げながら進行する。

若者同士の恋愛と違い、ある程度の年齢に達した男女は、これまでに成立している人間関係に縛られており、とりわけ恋愛関係を結ぶことにおいては慎重にならざるを得ず、お互いの年齢を鑑みれば躊躇する心が生まれるのも当たり前であろう。

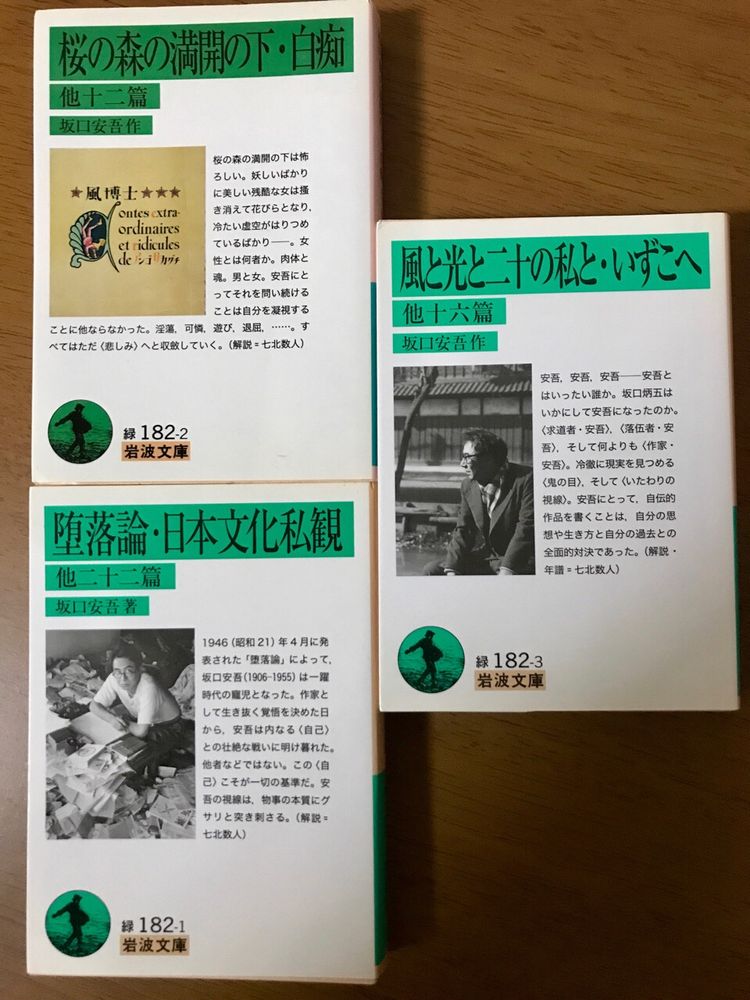

岩波文庫の三冊を買い込んでしばらく安吾の世界に耽溺した。

『桜の森の満開の下・白痴 ……』の小説群は圧倒的に素晴らしく、傑作揃いだった。『風と光と ……』に収録された自伝的小説群も凄くいい。矢田津世子とのプラトニックな関係にやきもきする反面、胸を押し潰されるような気持ちになった。評論やエッセイを収めた『堕落論・日本文化私観 ……』も安吾の思想が吸収できて楽しい。

とても器用な作家だが、不思議なのは、小説を読んでいて純粋な気持ちを感じることだ。それがどこからやって来るのかわからない。ただ、その純粋さは信用できるといつも思わせてくれる。

岩波文庫の三冊を買い込んでしばらく安吾の世界に耽溺した。

『桜の森の満開の下・白痴 ……』の小説群は圧倒的に素晴らしく、傑作揃いだった。『風と光と ……』に収録された自伝的小説群も凄くいい。矢田津世子とのプラトニックな関係にやきもきする反面、胸を押し潰されるような気持ちになった。評論やエッセイを収めた『堕落論・日本文化私観 ……』も安吾の思想が吸収できて楽しい。

とても器用な作家だが、不思議なのは、小説を読んでいて純粋な気持ちを感じることだ。それがどこからやって来るのかわからない。ただ、その純粋さは信用できるといつも思わせてくれる。

V./ピンチョン

詩人と女たち/ブコウスキー

ガープの世界/アーヴィング

橇滑りパーティー/ミルハウザー

アクシデンタル・ツーリスト/タイラー

最後の物たちの国で/オースター

黒い時計の旅/エリクソン

イギリス人の患者/オンダーチェ

恋占い/マンロー

素粒子/ウエルベック

海外編

V./ピンチョン

詩人と女たち/ブコウスキー

ガープの世界/アーヴィング

橇滑りパーティー/ミルハウザー

アクシデンタル・ツーリスト/タイラー

最後の物たちの国で/オースター

黒い時計の旅/エリクソン

イギリス人の患者/オンダーチェ

恋占い/マンロー

素粒子/ウエルベック

海外編

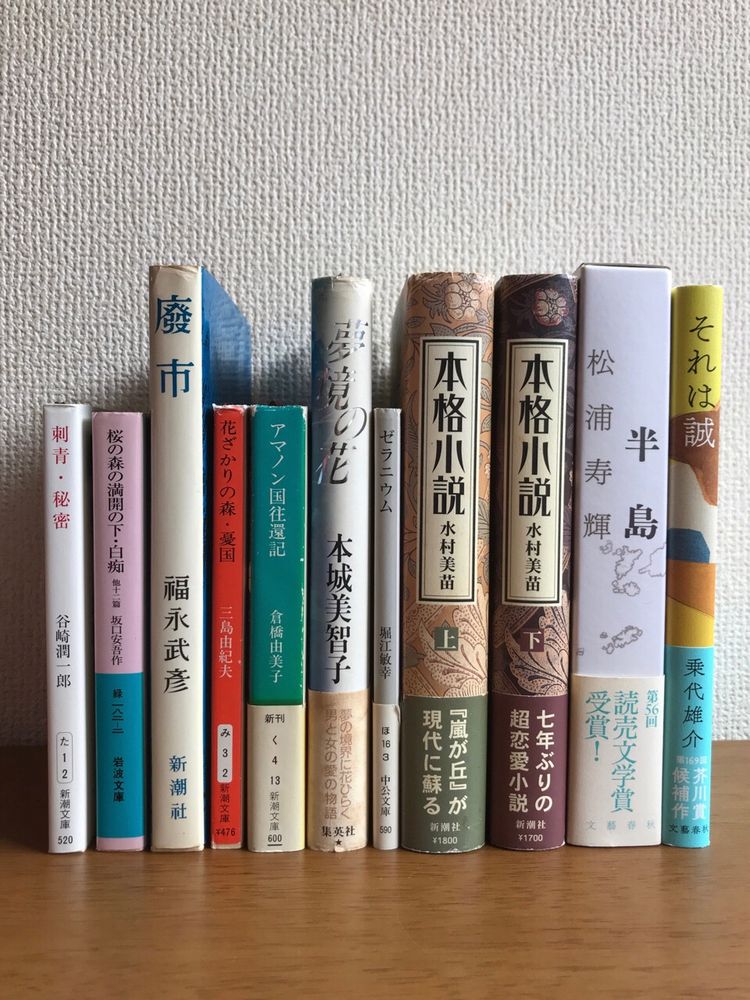

少年/谷崎潤一郎

夜長姫と耳男/坂口安吾

廢市/福永武彦

憂国/三島由紀夫

アマノン国往還記/倉橋由美子

夢境の花/本城美智子

アメリカの晩餐/堀江敏幸

本格小説/水村美苗

半島/松浦寿輝

それは誠/乗代雄介

国内編

少年/谷崎潤一郎

夜長姫と耳男/坂口安吾

廢市/福永武彦

憂国/三島由紀夫

アマノン国往還記/倉橋由美子

夢境の花/本城美智子

アメリカの晩餐/堀江敏幸

本格小説/水村美苗

半島/松浦寿輝

それは誠/乗代雄介

国内編

『旅のラゴス』は「おれ」という一人称が、ある章の途中で突然「わたし」の一人称に変わり、『夏の朝の成層圏』では「ぼく」の一人称で開始するが、二章に入るとある明確な理由から「彼」の三人称に変わる。

小説の途中で人称が交替することは、それが意図されたものであっても、一瞬のけぞるくらいの混乱と戸惑いを私は感じてしまう。読んでいるうちに慣れてくるが、どこかに爪痕のような引っかかりは残り、最後まで消えない。作品内での人称変更は、かなり大胆な試みだというのが私の意見だ。

『旅のラゴス』は「おれ」という一人称が、ある章の途中で突然「わたし」の一人称に変わり、『夏の朝の成層圏』では「ぼく」の一人称で開始するが、二章に入るとある明確な理由から「彼」の三人称に変わる。

小説の途中で人称が交替することは、それが意図されたものであっても、一瞬のけぞるくらいの混乱と戸惑いを私は感じてしまう。読んでいるうちに慣れてくるが、どこかに爪痕のような引っかかりは残り、最後まで消えない。作品内での人称変更は、かなり大胆な試みだというのが私の意見だ。

今月の終わり頃にも同じ中公文庫で『ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ』が出るらしい。これも買うでしょう、と思った。

今月の終わり頃にも同じ中公文庫で『ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ』が出るらしい。これも買うでしょう、と思った。

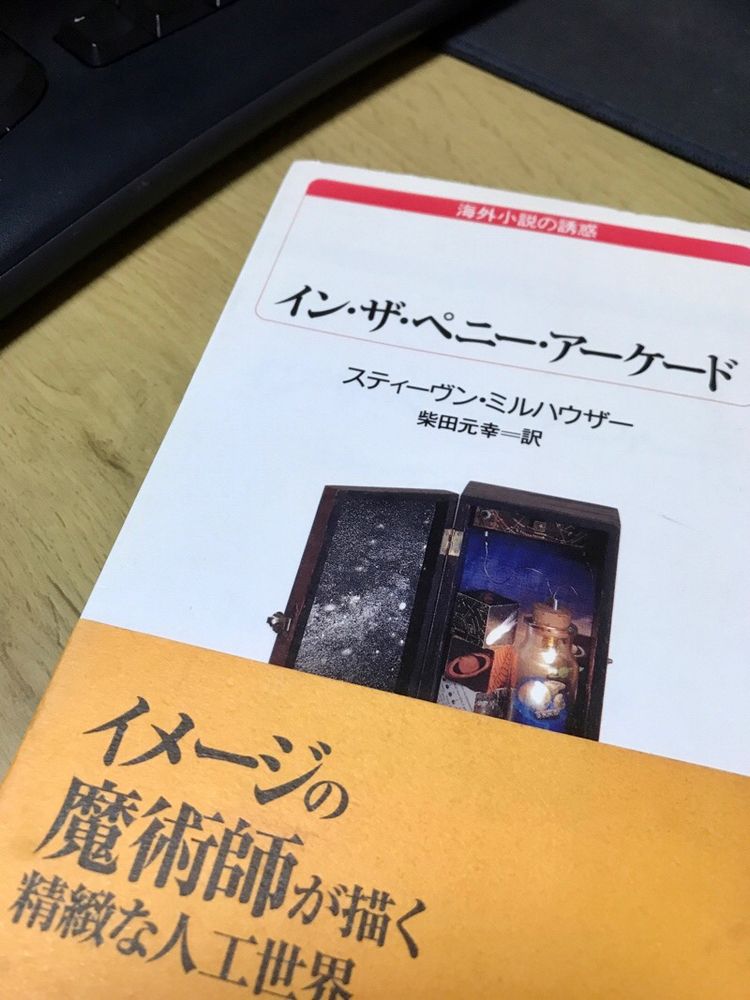

河出文庫で柴田訳を買ったので、今回は順番通り読もうと決めている。

『バナナフィッシュ……』は野崎訳でも読んでいるが、読むほどに発見が増えて味わい深い。

電話の会話をこんな風に書くなんて! というのは再読のたびに驚いている。

河出文庫で柴田訳を買ったので、今回は順番通り読もうと決めている。

『バナナフィッシュ……』は野崎訳でも読んでいるが、読むほどに発見が増えて味わい深い。

電話の会話をこんな風に書くなんて! というのは再読のたびに驚いている。

この小説は、物語、という方法を取らない。

このあとどうなるの? という興味で読ませるのではなく、何を書こうとしているのか知りたい、という気持ちを刺激されて最後まで読まされてしまう。物語的なものを求めてこの小説を読むと、その都度、作者から巧みに躱されてしまう。

この作品で公募に挑む勇気、常識はずれの描写、読者の心に深く刻まれる数多くの場面。圧倒的な筆力。乗代雄介氏を受賞させた群像に感謝したい。

この小説は、物語、という方法を取らない。

このあとどうなるの? という興味で読ませるのではなく、何を書こうとしているのか知りたい、という気持ちを刺激されて最後まで読まされてしまう。物語的なものを求めてこの小説を読むと、その都度、作者から巧みに躱されてしまう。

この作品で公募に挑む勇気、常識はずれの描写、読者の心に深く刻まれる数多くの場面。圧倒的な筆力。乗代雄介氏を受賞させた群像に感謝したい。

読了後、不思議な感動に包まれる。今では、この七人の高校生が好きでたまらない。この小説を読んでいる間、何度泣き笑いをし、笑い泣きをしたかわからない。単純だなあと思われても構わない。私は終盤、ある生徒のお母さんの電話で泣いた。すごく心に残る言葉だった。

読了後、不思議な感動に包まれる。今では、この七人の高校生が好きでたまらない。この小説を読んでいる間、何度泣き笑いをし、笑い泣きをしたかわからない。単純だなあと思われても構わない。私は終盤、ある生徒のお母さんの電話で泣いた。すごく心に残る言葉だった。

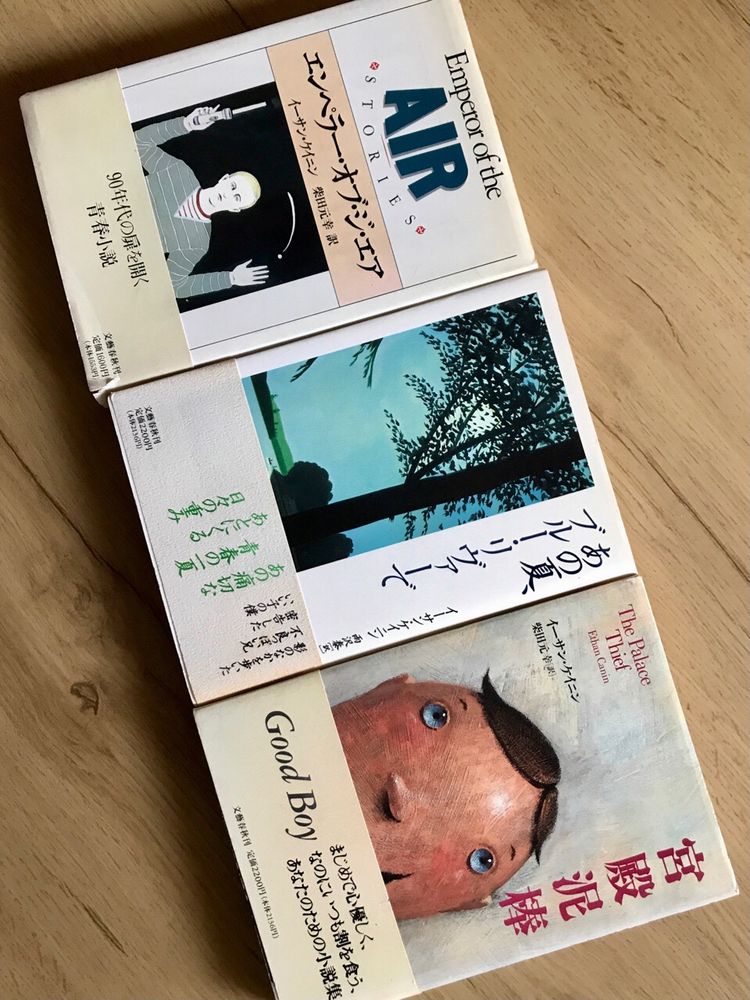

中でも、「夜の姉妹団」という短編に漂う不穏さ、十代の潔癖さとエロス、宗教、禁忌、共同体の不安などが膨張していく世界観がたまらない。傑作だなあと思う。

中でも、「夜の姉妹団」という短編に漂う不穏さ、十代の潔癖さとエロス、宗教、禁忌、共同体の不安などが膨張していく世界観がたまらない。傑作だなあと思う。